公試では好成績を上げた武蔵であるが、肝心の実戦ではどのように運用され、どのような性能を発揮したのであろうか?その運用方と数少ない実戦結果を幾つか上げてみる。

武蔵は、昭和17年(1942年)8月5日に海軍に手渡されてから、幾度か作戦に参加したが、実戦らしい実戦をほとんど経験せぬまま、運命の年、昭和19年(1944年)を迎えた。同年2月24日、武蔵にパラオへの輸送任務が課され、陸軍兵数百人と海軍陸戦隊300人、及び若干の便乗者と大量の武器、弾薬、食料を搭載して、横須賀から出港した。この時、武蔵の喫水線は2メートルも沈下しており、その排水量は7万4千トン余と推定された。武蔵の公試排水量(弾薬は満載で、燃料と水は3分の2搭載した状態)は6万9千トンであり、満載排水量(乗組員・弾薬・燃料・水などを全て満載した状態)は7万3千トンと設定されていたが、それを超過していた事になる。

同年7月8日、武蔵は再び輸送任務に就き、ビルマ戦線に赴く陸軍兵2千2百名とその武器弾薬などを搭載して、呉からシンガポールに向かった。この時の排水量もパラオへの輸送任務同様、7万4千トン余と推測され、艦は2メートル沈降していた。また、陸兵2千2百人を乗艦させた事から、武蔵乗員2,300人と合わせて4,500人余りの大所帯となった。余談となるが、大量の便乗者が乗り込んでも、艦の烹炊所(ほうすいじょ)の人員は通常通りであった事から、烹炊員は高温多湿の室内で汗だくになりながら、1日に7回、朝から晩まで烹炊作業をせねばならかった。この輸送任務時の烹炊作業は、本当に過酷であったそうである。

昭和19年(1944年)10月24日、武蔵はレイテ沖海戦に参加し、ついに本格的な実戦の機会を向かえる事になった。そして、この戦闘で、武蔵は自慢の46センチ主砲を群がり寄せる敵機に向かって発射する事になる。生存者の証言によれば、敵機の第一次攻撃時には0発、第二次攻撃時には9発、第三次攻撃時には28発、第四次攻撃時には7発、第五次攻撃時には10発の主砲を発射したとされている。だが、敵機の第一次攻撃の際、主砲の命中率を左右する射撃方位盤が架台から外れて使用不能となった。これで武蔵は統一された一斉射撃が不可能となり、命中率に大きな支障を来たす事になった。

この原因については主砲発射時の衝撃、魚雷命中時の衝撃、全速時の急速回頭による振動の何れかによるものだと考えられている。武蔵の主砲は艦船を相手にして初めてその真価を発揮するが、残念ながら敵艦に向けて撃つ機会は最後まで無かった。従って、武蔵の砲弾命中率や対艦攻撃力は未知数のままである。相手となったのは航空機ばかりで、その撃墜戦果も不明である。しかし、対空戦においてはほとんど約に立たなかっただろうし、逆に妨げになったと思われる事例がある。

10月24日午後0時頃、敵機の第二次攻撃の際、武蔵は敵機に向けて主砲を発射した。主砲発射時の爆圧が凄まじい事から、前もってブザーを鳴らし、甲板上にいる機銃員を退避させておく必要があったが、この時は何の予告も無く発射された。生き残った機銃員の記憶によれば、激しい衝撃波を受けて頭が痺れ、耳の奥は鳴り響き、しばらく思考力を失うほどであったと言う。防盾の無い急造機銃台では、機銃員は機銃にすがり付いたり、突っ伏してしまった。しかも、主砲発射時の黒い爆煙が艦を覆った事から、それが晴れるまで対空機銃は戦闘力を失った。それでも、対空戦闘が激化すると主砲は発射を繰り返した。機銃員達は決して慣れはしなかっただろうが、その衝撃波に耐えて必死の対空戦闘を行った。

一連の対空戦闘で甲板上にいた機銃員達は、敵機の機銃掃射、爆弾の直撃、至近弾の弾片を受けたり、魚雷命中の水柱によって海上に流されたりして多大な犠牲者を出している。しかし、アメリカ機は非常に頑丈で、例え胴体に機銃弾を命中させても火花を散らして弾かれる事が多かった。相手が白い煙を吐いたとしてもそれは消火剤によるもので、そのまま飛び去ってしまうのだった。武蔵の機銃員達は総じて勇敢に戦ったが、彼らが操る25ミリ機銃は明らかに威力不足であった。海軍の主力対空砲である12・7センチ高角砲や、46センチ砲の対空射撃も、攻撃位置に付こうとしている敵爆撃機や雷撃機の妨害ぐらいにしか役立たなかったのではないか。

10月24日午前10時半、武蔵は右舷中央に最初の魚雷命中を受ける。これによって3千トンもの海水が浸入したが、反対側に同量の海水を注水して事無きを得た。この第一次攻撃(10時26分~10時47分)で武蔵は魚雷1本を受け、速力は26ノットに低下する。第二次攻撃(12時7分~12時15分)では爆弾1発、魚雷3本を受け、機関1軸を喪失して3軸推進となり、速力は22ノットに低下した。第三次攻撃(13時31分~13時55分)では爆弾4発、魚雷5本を受け、速力は20ノットに低下。第四次攻撃(14時20分~14時40分)では敵機は他艦を狙ったので、武蔵に被害は無かった。

第五次攻撃(15時00~15時30分)では武蔵は爆弾10発以上、魚雷10本以上を受けて、致命的な打撃を被った。この第五次攻撃の最中、15時10分に栗田司令官から、「コロン湾を経て台湾の馬公に避退せよ」との信号を受けたが、時既に遅しであった。武蔵は攻撃直後にはまだ17ノット半の速力を発揮し得たが、その後の浸水増加に伴って低下し続け、最終的には航行不能となる。第一次から第五次までの攻撃で武蔵は少なくとも、爆弾17発、魚雷20本、至近弾18発を受けたとされる。だが、混乱した鉄火場にあって正確な数字は分からない。

武蔵の航海長を務めた事のある池田貞枝大佐(1944年9月25日に仮屋航海長と交代)の手記によれば、「武蔵は重巡の様な器用な芸当は出来ない。普通に転舵すると1分40秒も経って、忘れた頃に舵が利き始める。この間に1・4キロも走ってしまう。一方、全速の27ノット(50キロ)で航走中、爆弾を避けるため90度回頭すると、速力は16ノット(30キロ)にまで減速する。360度の1回転をすると8ノット(15キロ)に減速する。高度4千メートルぐらいからの急降下爆撃を回避しようと思っても、艦が回り始めない内に爆弾が届いてしまう。魚雷回避運動を2、3度続けると、艦はほとんど静止状態になってしまうので、次の攻撃にあっては処置無しである」とある。

武蔵はその巨体が災いして舵の利きは極端に悪く、回頭を繰り返すと速力が大きく減速するので回避運動など何の役にも立たないだろうと述べ、武蔵の回避能力に疑問を投げかけている。しかしながら、基本的に運動性の低い戦艦に爆弾や魚雷を回避し続けろと言うのも、無理な話であろう。そもそも武蔵に限らず、艦船は航空機の攻撃には弱い。それを避けるには、戦闘機による制空権の確保が必須である。ところが、レイテ沖海戦時の日本海軍は航空戦力が枯渇しており、戦闘機の援護は無きに等しかった。

↑魚雷命中直後の戦艦武蔵 (ウィキペディアより)

↑写真中央から右寄り、黒煙を上げているのが戦艦武蔵で、必死の回避運動を行っている (ウィキペディアより)。

左側で回頭しているのは戦艦大和だが、その大和の航跡より、武蔵の航跡の方が薄い事から被害を受けて速力が低下している事が覗える。

↑集中攻撃を受けている戦艦武蔵 (ウィキペディアより)

↑艦首から沈みつつある戦艦武蔵 (ウィキペディアより)

武蔵の致命傷となった第五次攻撃が終わったのは午後15時30分で、そこから武蔵は尚も4時間を持ちこたえ、浸水増大によって転覆沈没したのは午後19時35分であった。艦船の耐久力は、艦型や当たり所、または新旧の度合いにもよるが、駆逐艦ならば魚雷1本、軽巡洋艦は2本、重巡洋艦は3本、正規空母は4本、戦艦は5本ぐらいが耐えられる限度であろう。だが、武蔵は第三次攻撃を終えた時点で魚雷9本を受けていながら、まだ20ノットの航行能力を有していた。さすがに注排水能力は限界に達していたが、この時点で退避していれば生き残っていたのではないか。

武蔵の巨体は爆弾魚雷の回避には大きな支障を来たしたが、その反面、大きな注排水能力を有しており、並の戦艦ならば耐えられないような被害を許容した。また、武蔵は、主砲、弾薬庫、機関室を含む艦の中央部は重装甲で覆っており、あれだけの爆弾、魚雷を受けながらも、これらの主要部分に大被害は生じなかった。しかし、艦中央に重装甲を施した反面、第一主砲より前面にある艦首部はほぼ無装甲となり、そこから大浸水を生じて機能を失う結果となった。また、武蔵の副砲の装甲は薄く、そこに砲弾や爆弾が命中すれば、隣接する主砲弾薬庫に誘爆する恐れがあった。この様に、武蔵には幾つかの防御上の欠陥はあったが、それでも総合的に見れば、驚異的な耐久力をもった戦艦であった事は間違いない。

戦闘が終わった後の武蔵の艦上は、目を覆うばかりの惨状であった。艦上の構造物の多くは破壊されて廃墟と化し、いつまでも煙が燻り続けていた。往時には針ねずみの様な偉容を誇っていた機銃台も、そのほとんどが台座ごと吹き飛んで、残っていた機銃も焼け爛れていた。そこら中に生前の原型を留めない遺体が転がっており、腕、足、胴体、内臓、頭などが散乱していた。壁には肉片が張り付き、甲板には一面に血が広がって、そこを歩いた乗員を転ばせた。出撃時、武蔵には2,399人が乗り込み、途中、撃沈された重巡摩耶の乗員607人を収容していた。だが、撃沈を受けて、武蔵乗員の内、1,023人が戦死し、1,376人が駆逐艦に救助された。摩耶の乗員は117人が戦死し、490人が救助された。生き残りの武蔵乗員は、フィリピンのマニラ湾に浮かぶ小島コレヒドール島に収容され、本土帰還の時を待った。

しかし、やっと生き残った武蔵乗員1376人には、更なる試練が待っていた。本土へと向かう輸送船さんとす丸に乗り込んだ420人余は船が撃沈されて300人余が戦死し、生き残ったのは120人だった。空母隼鷹に乗り込んだ200人余は、同じく雷撃を受けたものの、隼鷹は何とか持ちこたえて内地に帰還した。697人がフィリピン防衛の命を受けて残留したが、その内641人が戦死、戦病死して、生き残ったのは56人だった。この他、病院船氷川丸に乗り込んだ帰還した武蔵傷病兵や、航空機に乗って帰還した幹部士官もいる。これら生存者を合わせても、武蔵乗員2,399人の内、日本に帰還出来たのは400人余であった。

大和、武蔵の建造には莫大な費用と労力、時間が投入され、日本海軍の期待を一身に背負って完成した。だが、その投資に見合う活躍をしたとは言い難い。太平洋の戦争は航空機と空母が主体で行われ、戦艦が活躍する場面は少なかった。大和や武蔵を作る代わりに空母や航空機を作っていればとの声も実に多い。しかし、それは結果論であり、世界的に見れば、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどの列強も戦前、戦中に戦艦を作り続けており、日本だけが時代遅れであった訳ではない。むしろ、日本は列強に先駆けて航空機と空母を集中運用する機動部隊を編成するなど、先進的ですらあった。

問題なのは、大和、武蔵を後方に置いて、出し惜しみした事であろう。まだ、日米が互角の戦闘を繰り広げていた1942年中なら、戦艦が活躍する場面もあった。慢性的な燃料不足の問題もあったのだろうが、前線に投入する時期を逸した感は拭えない。その結果、大勢が決した時点で、大和と武蔵は前線に投入され、なんら戦果を挙げる事なく撃沈の憂き目となった。だが、これからも大和と武蔵は日本の誇りとして語り継がれていく事だろう。何故なら、大和や武蔵は日本海軍の象徴であり、国家の威信そのものであったから。

主要参考文献、手塚正巳著、「軍艦武蔵」

昭和13年(1938年)3月29日、長崎の三菱造船所で密かに巨大戦艦の起工が始まった。それから2年半後の昭和15年(1940年)11月1日、艦体が完成して進水式が執り行われた。その艦体は武蔵と命名されたが、機密保持のため、竣工するまでは2号艦の名で呼ばれる事になる。武蔵は船台から引き出されると造船所内の岸壁に係留され、そこで艦橋や兵器、機関を据え付ける艤装工事に入った。当時、航空機の発達は目覚しかったが、まだまだ戦艦こそが海軍の主力であると見なす向きは多かった。その期待の新型戦艦武蔵は最高軍事機密に指定され、その巨体を秘匿するため、多大な努力が支払われた。

造船所対岸にある米英領事館の前には三階建ての倉庫を建ててその視界を防ぎ、また、造船所周辺に数多くの監視台を設けて不審者の侵入や盗撮を監視した。造船所の前を横断する定期船にも警戒兵が乗り込み、もし乗船者が武蔵の方向を見ようものなら怒鳴り散らされ、ひどい時には平手打ちを食らった。長崎の住民達は、三菱造船所内で何かとんでもない巨艦が建造されているのは薄々察していたが、それを口にする事は許されず、早くこの厄介者が出て行ってくれる事を願っていた。

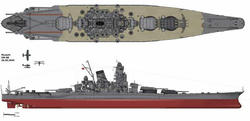

●戦艦武蔵の性能要目。

全長263メートル

最大幅38・9メートル

基準排水量6万4千トン

機関出力15万馬力

最大速力27ノット(約50キロ)

重油搭載量6400トン

航続距離16ノットで7200海里(約1万3千キロ)

●完成時の兵装。

46センチ3連装砲3基

15・5センチ3連装砲4基

12・7センチ連装高角砲6基

25ミリ3連装機銃8基

13ミリ連装機銃2基

水上機7機

当初、武蔵の竣工引渡し期日は、昭和17年(1942年)12月28日と定められていたが、日米開戦を受けて一刻も早い戦力化が望まれていた。そして、同年5月7日には兵員居住区や烹炊所も備えられた事から乗員の居住が始まり、それと同時に大量の物資が艦内に運ばれていった。5月21日には呉まで自力航行し、そこで5月26日まで艤装工事の残りを行った。武蔵は公試運転をひかえて船渠に入り、艦体の整備が行われた。艦体にこびりついた雑貝や海草を取り除いた上で塗料が塗りなおされ、巨大な4本のスクリューも眩いほどに磨きあげられた。

6月22日、こうした準備を整えた上で、いよいよ武蔵の本格的な性能試験が行われる事となる。場所は四国の伊予灘で、第1回の項目は運転公試と惰力公試であった。武蔵は速力測定を行うべく機関の出力を最大限まで上げて、標柱間を全速力で駆け抜けた。その速力は27・5ノット(約51キロ)を計測し、計画値の27ノット(50キロ)を上回る好成績を叩き出した。これは、既に完成している一号艦、大和の公試速力27・3ノットをも上回るものであった為、乗り合わせた造船関係者は誇らしげであった。更にこの時、過酷な試験が課され、最大速力からいきなり後進全力に切り替えられた。

これにはさすがの巨体も凄まじい負荷を受けて鳴動し、乗り組んでいた者は機関とスクリューが壊れるのではないかと危惧を抱いた。しかし、それは杞憂であった。艦は見る見る内に速力を落としてゆき、やがて静止したかと思うと、すぐさま後進全力で走り出したのである。大和型戦艦は大型の割には旋回能力は優秀で、艦を全速で走らせた状態で舵を一杯に切ると、その旋回の直径は640メートルとなった。しかし、舵の利き始めが問題であり、舵を切ってから実際に旋回しだすのに1分40秒の時間を要した。

6月26日には注排水試験が行われ、各区画に注水したり排水したりして、艦の平衡を保つ装置の性能確認を行った。これは地味ながら、非常に重要な試験であった。もし、艦が被害を受けて浸水し、左右のどちらかに傾斜すると艦の性能発揮に深刻な弊害が生じる。傾斜が強くなると主砲の旋回や給弾もままならなくなって攻撃力は大きく低下するし、速力の発揮や舵の利き、艦の傾きを直そうとする復原性にも重大な影響を与える事になるからだ。だが、武蔵はこの注排水試験を難なく合格した。

また、大和型戦艦の航続距離は16ノットで7,200海里を要求されていたが、実際に公試して計算してみると16ノットで1万2千海里の航続距離が弾き出された。航続距離に余裕があったので、戦時中には、重油搭載量6,400トンから1,000トンを減じて、その分を副砲などの防御力強化に当てたとされる。これを受けて戦争末期の大和型戦艦の航続距離は、16ノットで1万海里であったと推測される。

7月24日、前回と同じく佐田岬の沖合いで、今度は兵装関係の試験が行われた。大和型戦艦の最大の武器たる46センチ砲の発射試験である。その影響を調べる為、甲板や構造物の各所に爆風の測定器と籠(かご)に入れられたモルモットが置かれた。約3万8千メートル先に走る曳的艦が引く標的に狙いを定めるため、一基2,700トンもの重量がある46センチ3連装砲3基が、重々しい音を立てながら一斉に左舷に旋回する。この46センチ砲は艦載砲としては世界最大であり、3万メートル先の40センチ垂直装甲板を撃ち抜く威力がある。

だが、その威力ゆえに発射時の衝撃と爆圧は、凄まじいものがあった。それが分かっている関係者は、主砲発射を前にして誰もが緊張の面持ちで身構えた。ほどなくして機銃員退避のブザーが鳴り響き、甲板上に配置されていた機銃員達は一斉に待機所へと退避した。そして、「撃ち方始めーっ!」の号令が響き、ついに9門の巨砲が火を噴いた。発射の瞬間、艦体は右に9度傾き、艦全体に振動が走った。艦橋内にいた人々は胸を強く圧迫されたと感じ、体をよろめかせた。艦の周囲にはもうもうたる爆煙が立ち込めて、しばらく視界は晴れなかった。

主砲発射から1分余、3万8千メートルの距離を飛んだ砲弾は、標的の筏(いかだ)の前後に次々に弾着し、9本の巨大な水柱が立ち上った。発射試験終了後、試験官が艦上を調べてみると、所々に置かれていた鉛板は場所によって大きく歪み、モルモットの多くは圧死していた。砲身の先端に近い木甲板も、真っ黒に焦げていた。主砲発射試験前、艦内の物品は予め固縛するよう命じられていたが、それでも多くの被害が発生していた。発射の振動によって食器類は割れ砕けたり、便器にひび割れが生じていた。

また、300余の電灯が破損、断線して使用不能となり、時計や電話なども故障するなど、様々な被害をもたらした。実に、主砲の威力と弊害をまざまざと見せ付けられる試験であった。 武蔵の性能は総合的には良好であり、昭和17年(1942年)8月5日、晴れて日本帝国海軍の手に渡された。だが、太平洋での戦いは航空機と空母主体で行われ、大和と武蔵が敵艦と直接砲火を交える機会はなかなか巡ってこなかった。この間、両艦は戦訓を受けて、対空兵装の強化を図っている。武蔵は最終的には、両舷にあった15・5センチ3連装砲2基を撤去して、25ミリ3連装機銃を35基、同単装機銃を25基増備している。

大和型戦艦の凌波性は優秀で、台風の只中にあっても速力を維持可能で、乗員が激しい揺れを感じる事は無かった。日本軍艦の乗員の多くは釣り床(ハンモック)で寝起きしていたが、大和型戦艦では折り畳み式の寝台が設置されていたので、乗員はゆったりと休む事が出来た。また、大和型戦艦には冷房や通風設備があって、煙突や機関部付近の居住区を除いて、艦内の温度は夏は26度、冬は23度に保たれており、快適に過ごす事が出来た。これらは地味ながら、乗員の戦闘能力を持続させる重要な要素である。

どのように優れた軍艦であっても、それを使いこなす乗員がいなければその能力は発揮できない。その乗員も能力を発揮するには、適度な休息を必要とする。その点、大和型戦艦の居住性は、数ある日本軍艦の中で最良の部類に入るだろう。これらの設備は駆逐艦などの小艦艇には望み得ないものであり、大いに羨望の的となっていた。武蔵乗員の多くは20歳前後の若者であり、その殆どがこの巨大戦艦の一員として働ける事を誇りに思っていた。

↑1942年8月、竣工時の戦艦武蔵(ウィキペディアより)

↑1944年10月、最終時の戦艦武蔵(ウィキペディアより)