2019.07.07 - 城跡・史跡訪問記 其の四

2019.07.07 - 城跡・史跡訪問記 其の四

生野銀山は、兵庫県生野市にある、日本有数の銀山である。

生野銀山の開坑は、平安時代の初期、大同2年(807年)と伝わる。だが、銀山が本格的に採鉱されるようになったのは、天文11年(1542年)、但馬守護、山名祐豊の時代になってからである。祐豊は生野城を築き、銀山の開発を進めたが、弘治2年(1556年)、山名氏の家臣であった、太田垣氏に支配権は移った。永禄10年(1567年)、自然銀を多く含む、当時、日本最大の鉱脈、「慶寿ひ」が発見され、銀山日記には、「銀が出ること、土砂のごとし」と記された。

天正8年(1580年)、織田家の進出を受けて、太田垣氏は追われ、銀山の支配権は織田家の手に移った。その後、銀山は、豊臣家、徳川家へと移り、直轄鉱山として更に開発が進められた。江戸時代には、最高位の銀山を意味する名称「御所務山」を与えられ、最盛期を迎えた。明治の世を迎えても、その重要性は変わらず、

明治元年(1868年)、政府直轄鉱山とされた。明治政府は、フランス人技術者を招聘し、製鉱所(精錬所)、生野鉱山寮馬車道(輸送道路)を建設するなどして、近代化を図った。

明治29年(1896年)、三菱合資会社に払い下げられ、民間経営となった。しかし、山はね(地下深部の圧力によって、坑道が破壊される現象。突然、岩盤が破裂して破片が飛散する)の危険性が高まった事に加えて、資源の枯渇が目立つようになり、昭和48年(1973年)、ついに閉山を迎えた。

↑生野銀山入口

↑近代の坑道

坑道内は、年間通して13度に保たれており、夏でも涼しいです。私はTシャツ1枚だったので、肌寒かったです。

↑江戸時代の坑道

しゃがんで、四つんばいにならないと進めないです。

↑鉱石運搬車

↑五枚合掌支柱組

地中では、水中と同じように圧力がかかります。そして、地下にある空所を押しつぶそうとしてきます。この岩盤の圧力を、盤圧(ばんあつ)と呼びます。それによって、山はねや落盤の危険性が高まります。そうした危険から坑道を守るために、この木組みが組まれました。

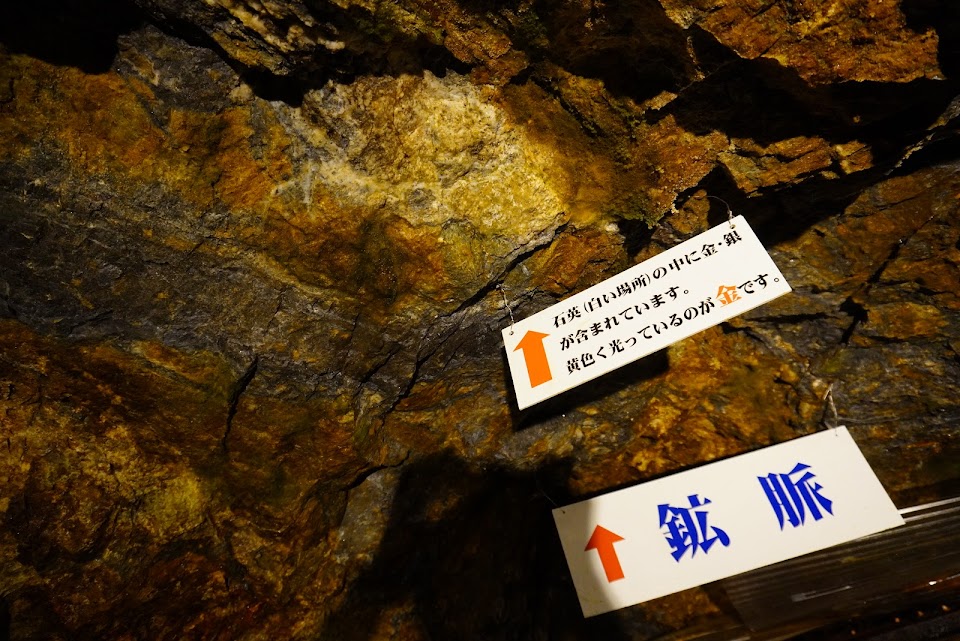

↑鉱脈

↑江戸時代の坑道

↑昭和34年(1959年)頃、採掘された場所。

深さ30メートル。

↑太閤水

その昔、豊臣秀吉が生野銀山に足を運び、坑道から湧き出す水で茶を点てたとの伝説から名付けられました。

↑巻揚機

鉱石を地上に運ぶ所です。

生野銀山の坑道見学は、主に近代の坑道で、比較的広く、歩いて進む分には問題無いです。しかし、それでも圧迫感があって長くは居たくないです。それに比べて、江戸時代の坑道ははって進まねばならず、当時の人々の大変な苦労が伝わって来ました。また、坑道内には多数のマネキンが設置されていて、昔の作業の様子が伝わって来ます。

2019.06.09 - 城跡・史跡訪問記 其の四

松山城は、愛媛県松山市にある平山城である。日本に現存する、12天守の1つを有し、また、櫓や門などの現存建造物も数多く残されている。天守閣を含む、21の現存建造物が重要文化財に指定されている。四国を代表する名城である。

慶長7年(1602年)、伊予国20万石の領主であった、加藤嘉明によって築城が始まった。嘉明時代に5重の天守閣が築かれたが、その後も工事は続けられた。寛永4年(1627年)、嘉明は会津に転封となり、代わって、蒲生忠知が24万石で入城した。寛永11年(1634年)、蒲生家は無嗣断絶となり、寛永12年(1635年)、松平定行が15万石で入城した。定行は5重であった天守閣を3重に改築する。天明4年(1784年)、落雷を受けて、天守閣を始めとする本丸建造物が焼失する。

安政元年(1854年)、天守閣の再建が成される。現存天守閣は、この時のものである。明治6年(1873年)、明治政府による廃城令を受けて、麓の御殿、櫓、城門が解体された。昭和8年(1933年)、放火を受けて小天守、南北隅櫓、多聞櫓が焼失する。昭和20年(1945年)、米軍による松山空襲を受けて、11棟の建造物が焼失した。昭和25年(1950年)、天守閣を含む21棟の建造物が重要文化財に指定される。昭和33年(1958年)から、段階的に木造建築による復元工事が成されて、現在に到る。

↑東雲神社(しののめじんじゃ)

文政6年(1823年)、松山藩11代当主、松平定通が、藩祖である定勝を祀るために建てた神社です。

松山城にはロープウェイで登って行く人が多いですが、私は徒歩で登って行きました。麓から東雲神社経由で、20分ほどで本丸手前に達しました。天守閣入口には渋滞が出来ていましたが、中に入ると見学には支障は無かったです。

↑天守閣から南を望む

天守閣から東を望む

こちら側に道後温泉があります。歴代城主も入湯した事でしょう。また、伊予国の戦国大名、河野氏の居城であった、湯築(ゆずき)城跡もあります。

↑天守閣から西を望む

瀬戸内海が見渡せます。

↑天守閣から北を望む

松山城の建物、石垣は壮大で見応えがあります。また、内部の展示品も充実しており、城好きの人ならば満足することでしょう。松山城の麓には、二之丸史跡庭園もあるのですが、体力的にきつかったので諦めました。見学で疲れたら、道後温泉に浸かりに行きましょう。

2019.05.25 - 城跡・史跡訪問記 其の四

高知城は、高知県高知市にある平山城である。日本において江戸時代からの現存天守閣がある、12城の内の1つで、本丸御殿も現存する貴重な城である。高知平野の中心に位置する、大高坂山(標高44・4メートル)に築かれ、北に流れる江ノ口川、南に流れる鏡川を天然の外堀とした。

南北朝時代、地元の豪族、大高坂山に城を築いたのが最初とされる。その後、廃城になっていたらしいが、戦国時代、天正15年(1587年)、土佐の出来人、長宗我部元親が大高坂山に再び城を築いて本拠とした。しかし、当地は、水害が多発する、低湿地帯であった事から工事は難航した模様である。大高坂山城の整備は続いていたようだが、天正19年(1591年)、長宗我部氏は浦戸城に本拠を移転した。慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いにおいて、長宗我部氏は西軍に組した事から改易となり、翌慶長6年(1601年)、山内一豊が土佐一国24万石の大名として浦戸城に入った。

一豊は浦戸城を本拠としたものの、地積が狭い事から城下の発展は期待薄であった。そこで、大高坂山を新城地と定めたが、やはり難工事が予想された。一豊は、西軍の浪人で、築城、石垣普請の名手とされた、百々綱家(どど つないえ) を招聘し、総奉行に任命して新城築城の大任を委ねた。綱家はその期待に応えて、城の縄張から、城下の町割も行なった。そして、慶長8年(1603年)1月、本丸と二ノ丸が完成して、河中山(こうちやま)城と命名され、城内にて盛大な祝宴が催された。

慶長15年(1610年)、二代目藩主、忠義は度々、水害に悩まされた事から、河中山の字を嫌って、高智山に改め、更に高知と定めた。慶長16年(1611年)、三ノ丸が完成し、これで城の縄張りは完成となった。享保12年(1727年)、城下の大火を受けて、天守閣を始めとする城内の建物の大半が焼失する。寛延2年(1749年)、天守閣が再建される。明治6年(1873年)、明治政府による廃城令を受け、天守閣、本丸周辺建造物、追手門を除いて、建物は取り壊された。その後、高知城は保存の対象となり、幾度かの修復工事を受けて、現在に到る。

↑山内一豊像

↑追手門

↑本丸石垣

↑天守閣

↑詰門

↑御殿内部

↑天守閣から東を望む

↑天守閣から西を望む

↑天守閣から北を望む

↑天守閣から南を望む

↑天守閣を望む

↑天守閣を望む

高知城はそんなに大きな城ではありませんが、天守閣の四面にある、大きな破風が優美で印象に残ります。また、御殿を始めとする、本丸周辺の建物も見応えあります。

2019.04.21 - 城跡・史跡訪問記 其の三

竹田城は、兵庫県朝来市にある山城である。標高353・7mの古城山の山上にあって、豪壮な石垣が残る、日本屈指の山城とされている。竹田城は、但馬、播磨、丹波の境目に位置する、交通上の要衝にして、戦国期から近代に到るまで莫大な銀を産出した、生野銀山の支配権も有していた。

竹田城の正確な築城年代は不明で、嘉吉3年(1443年)、山陰の雄、山名持豊(宗全)によって築かれ、初代城主として、太田垣光景が配されたと云う。そして、太田垣氏は、山名氏の重臣として、代々、竹田城を統治した。永禄12年(1569年)、織田家の部将、木下秀吉が但馬に侵攻を開始し、生野銀山から山名氏の本拠にあたる此隅山城まで、10日間で18城を落とした。この時、太田垣氏は竹田城共々、秀吉に降伏したと思われる。永禄13年(1570年)、太田垣輝延が七代目城主となった。しかし、天正3年(1575年)、隣国、丹波の雄、荻野直正の侵攻を受けて、竹田城は落城する。

主筋の山名祐豊は織田家に援軍を求め、これに応じる形で明智光秀が荻野直正を攻め立てたので、輝延は竹田城に復帰する事が出来た。しかし、これ以降、山名祐豊と太田垣輝延は織田家との確執を深め、毛利家に組して、織田家に敵対する。太田垣氏の場合は生野銀山の支配権を巡って、織田家と対立したらしい。 これを受けて、天正5年(1577年)、羽柴秀吉は但馬に侵攻し、竹田城を攻撃した。輝延は敵わずと見て城から退散し、秀吉は、弟、秀長を竹田城代として入れた。しかし、翌天正6年(1578年)、播磨の別所氏が蜂起した事から、秀長は援軍に向かわねばならなくなった。その隙を突いて、輝延は再び、竹田城に返り咲く事が出来た。

天正8年(1580年)、播磨を平定した秀吉は、次に但馬を平定すべく、秀長を差し向けた。秀長は瞬く間に但馬を席巻して、輝延も竹田城を追われた。輝延のその後は不明で、太田垣氏は完全に没落する。秀長は、家臣の桑山重晴を1万石の竹田城主とした。天正13年(1585年)、桑山重晴は移封され、赤松広秀(斎村政広)が2万2千石の竹田城主となった。慶長6年(1600年)、関ヶ原の戦いが起こると、赤松広秀は西軍に属し、丹後田辺城攻めに加わった。しかし、本戦で西軍が敗れた事から、広秀は降伏して、東軍による鳥取城攻めに加わった。この時、広秀は城下を焼き討ちして大火を招いた事から、戦後、徳川家康から切腹を命じられる。竹田城は接収されたが、その後、用いられる事なく、廃城となった。

↑竹田城下

竹田城は、昔は山上近くまで車で行けましたが、近年は史跡保護の観点から、中腹、あるいは麓からバスに乗るか、徒歩で登って行く形となりました。尚、山上には料金所があって、500円の入城券を購入する必要があります。私は麓の竹田駅近くにある、竹田まちなか観光駐車場に車を停め、そこから歩いて山頂まで登って行きました。

↑登山口

登り始めたのは8時20分で、山頂に着いたのは8時50分でした。

↑天主台から北を望む

↑天主台から東を望む

↑天主台から南を望む

↑天主台を望む

↑天主台を望む

↑麓から竹田城を望む

私が竹田城を訪問するのは、これで三度目と記憶していますが、いつ訪れても、見応えがあります。また、季節によってその景観も大きく変わるので、晩秋の雲海、冬の雪化粧も見てみたいです。