2022.12.04 - 城跡・史跡訪問記 其の四

2022.09.25 - 城跡・史跡訪問記 其の四

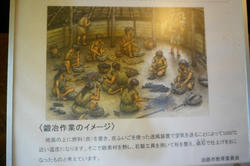

五斗長垣内(ごっさかいと)遺跡は、兵庫県淡路市にある弥生時代後期の遺跡です。ここでは、西暦1年~100年頃にかけて鉄器作りが行われており、発見された23棟の竪穴建物の内、12棟が鍛治工房でした。同所では100年に渡って鉄器作りが行われており、一番大きな建物は少なくとも3回建て替えられていました。

↑復元鍛治工房

↑復元鍛治工房

↑復元鍛治工房

↑復元鍛治工房

↑復元鍛治工房

↑復元鍛治工房

↑遺跡全貌

↑出土土器

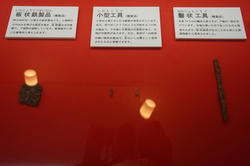

↑出土鉄器

左と真ん中が鉄鏃(てつぞく)で、弓矢の鏃(やじり)。左が鋳造鉄斧片。

↑出土鉄器

左は鉄器制作用の素材と考えられ、真ん中は針か錐(きり)と考えられる工具で、右はのみ状の工具。

五斗長垣内遺跡は、古代日本の鉄器制作の模様が知れる極めて貴重な遺跡です。また、見晴らしも良く公園としても過ごせるでしょう。

2022.05.22 - 城跡・史跡訪問記 其の四

岩剣城(いわつるぎじょう)は、鹿児島県姶良市にある山城である。岩剣城は、薩摩統一を果たしたばかりの戦国大名、島津氏が更なる飛躍を目指して、総力を挙げて攻めかかった城であり、また、名将として知られる島津4兄弟の次弟、義弘が初陣を飾った城でもある。

岩剣城は、享禄2年(1529年)頃、北薩の国人、祁答院(けどういん)良重によって築かれたとされる。標高225mの岩剣山の山上にあって、三方が切り立った断崖で、尾根筋の一方も幾重もの切岸や曲輪によって厳重に守られていた。天文19年(1550年)、薩摩統一を果たした島津貴久は続いて、大隅国への進出を図っていた。その最初の標的となったのが、大隅国西部に拠る蒲生範清(かもう のりきよ)である。蒲生氏は竜ヶ城(蒲生城)を本拠として、松阪城、北村城、といった支城を持つ有力国人で、平山城、岩剣城を有する国人、祁答院良重と結んで、島津氏に対抗せんとした。 天文23年(1554年)9月10日、蒲生範清が先に動き、大隅国にある島津方の加治木城を攻め立てた。これを受けて島津貴久も動き、弟の忠将(ただまさ)、尚久(なおひさ)、子息の義久、義弘、歳久らを始めとする一族譜代に国内諸領主を総動員して、薩摩との国境に近い岩剣城を攻めんとした。

同年9月12日、島津勢は岩剣城に押し寄せ、まずは城の西側に陣取って半分、取り囲んだ。9月14日、島津忠将が船5艘で岩剣城の足元にある脇本を襲撃し、鉄砲で13人を討ち取った。9月17日、島津義弘が脇本南方の白銀坂に着陣し、東側の包囲を進める。9月18日、島津忠将は、50艘余の船をもって別府川を遡上し、蒲生、祁答院の主力が籠る平山城に鉄砲を撃ちかけて牽制した。9月20日、義弘は手勢を二手に分けて、一手を脇本に伏せさせ、一手を持って岩剣城下を焼き払い、稲を刈り取らせた。これに激高したのか、城兵が打って出たところを伏兵を持って撃退し、義弘は初陣を勝利で飾った。9月21日、義弘は船10艘を拿捕した上、脇本を完全に制圧して、岩剣城を孤立せしめた。

10月2日夜明け、島津貴久は岩剣城への総攻撃を命じ、義弘率いる手勢は西門を攻撃して城戸を打ち破り、小屋に火をかけてまわった。その隙に乗じて、尚久の手勢も城際に迫って攻撃した。こうして城方に打撃を与えた上で、島津軍は城下に布陣し、蒲生、祁答院勢の後詰に備えた。貴久は城への攻撃と並行して、一手をもって星原で稲を刈り取らせ、蒲生、祁答院勢が籠る平山城を挑発させていた。これに釣られた蒲生、祁答院勢2千人余が出撃し、島津軍主力が待ち受ける星原で激突した。だが、蒲生、祁答院勢は祁答院良重の子息、重経、蒲生家の重臣、西森盛家ら主だった者50人余が討ち取られる惨敗を喫する。後詰の蒲生、祁答院勢が敗れた事で、城方の士気は喪失し、同日夜半、城兵は城を捨てて逃走、翌10月3日、岩剣城は島津氏の手に渡った。

戦後、義弘が岩剣城を任されるが、山城が不便であったのか麓の平松に居館を築いて、3年間城番を務める。島津貴久は岩剣城を足掛かりに更に蒲生範清を攻め立て、天文24年(1555年)に平山城を落とし、弘治2年(1556年)松坂城を落として、蒲生氏の本拠、竜ヶ城へと迫った。弘治3年(1557年)4月、孤立を深めた蒲生範清は、ついに竜ヶ城を棄てて祁答院へと落ちて行った。こうして大隅西部は、島津貴久の領する所となった。その後の岩剣城であるが、麓の平松館は使われ続けたものの、それも慶長11年(1606年)に役割を終えて岩剣城共々、廃城となった。

↑登山口

山深く険しい道のりです。

↑大手口付近

↑最高所への道

岩剣城を登っている時、誰とも出会わないだろうと思っていましたが、この付近で山城散策をしていた物好きな人に出会いました。「こんなマイナーな城を登られているとは、城マニアの方ですね」と声をかけると、苦笑いされました。「お前もだろう」と思ったに違いないです。

↑曲輪8

広い削平地です。小屋を建てて、大勢の兵が詰めていたと思われます。

↑奧が曲輪10

↑曲輪10

岩剣城の最高所です。

↑最高所からの眺め

姶良市街が広がっています。眼下に映る一帯が蒲生氏の勢力範囲でした。しかし、島津氏はこれだけの地域を制圧するのに、3年近い歳月を費やしています。蒲生氏の抵抗が強かったのもありますが、島津氏の力がまだ不足していたのもあるでしょう。

↑本丸

↑本丸石垣

戦国期の山城にしては珍しく、石垣が施されています。ただ、城を築いた祁答院氏が積んだのか、その後、城主となった島津氏が積んだのかは分かりません。

↑本丸直下の斜面

切り立っていて険しいです。

↑城を流れる渓流

大手道に沿って流れており、水に困る事は無いです。

↑岩剣神社とその背後に岩剣城

2022.05.21 - 城跡・史跡訪問記 其の四

鹿屋航空基地史料館は、鹿児島県鹿屋市にある史料館です。海上自衛隊鹿屋航空基地に隣接しており、太平洋戦争時の日本海軍から現代の海上自衛隊に至る豊富な史料が展示されています。無料で入館出来ますが、2022年時点ではコロナ過を受けて、人数制限がされています。

鹿屋航空基地は、昭和11年(1936年)4月、大日本帝国海軍鹿屋航空隊の創設に始まる。太平洋戦争末期には神風特攻隊最大の出撃拠点となり、鹿屋航空基地から908名もの搭乗員が飛び立っていった。戦後はアメリカ軍が進駐し、その退去後は警察予備隊の駐屯地となり、昭和30年(1955年)から海上自衛隊の管轄する所となった。現在も、広大な南西諸島の警戒監視と救難活動を担っている。

↑鹿屋航空基地史料館

屋外には、海上自衛隊で使用されていた、航空機やヘリコプターが大量に展示されています。屋内も日本海軍の艦艇模型や、零戦の復元機と装備機銃、特攻隊員の遺影と遺書、などなど大量の史料が見られます。特に見入ってしまったのは、昭和18年(1943年)4月、山本五十六大将が戦死した際の搭乗機、一式陸上攻撃機の残骸や、硫黄島守備隊の遺品、銃孔らしき穴の空いた鉄兜や、薬品の瓶などでした。展示史料は撮影不可もありますが、兵器等は撮影可が多かったです。基本的に私が興味あるものを載せていきます。

↑零戦用エンジン 栄発動機二一型

↑零式艦上戦闘機五二型

平成4年(1992年)、鹿児島県の錦江湾と吹上浜の海底から引き揚げられた2機の零戦から部品を補い合って復元されました。

↑零式艦上戦闘機五二型

↑零式艦上戦闘機五二型

↑零式艦上戦闘機五二型

↑7.7mm機銃

零戦などの軍用機に搭載されていたものです。

↑零式艦上戦闘機二一型用20mm機銃

初期型の零戦に搭載された20mm機銃で、銃身が短いです。

↑下が零式艦上戦闘機五二型丙用20mm機銃で、その上が13mm機銃

後期型の零戦に搭載された20mm機銃で銃身が長く、見た目にも威力が上がっているのが分かります。

↑旧日本海軍の軍装

↑航空母艦赤城の模型

↑軽巡洋艦矢作の模型

↑二式大型飛行艇一二型

唯一の現存機で、屋外展示機の目玉です。

↑二式大型飛行艇一二型

↑二式大型飛行艇一二型

往時には側面、上面に20mm機銃が装備されていました。

↑二式大型飛行艇一二型

側面から見るとずんぐりした機体に見えますが、意外と細いです。空力的に洗練するため、この形状になったのでしょう。

太平洋戦争に興味がある者にとって、鹿屋航空基地史料館は興味が尽きない施設です。特攻作戦に関する史料は、知覧特攻平和会館の方が豊富ですが、兵器など総合的な史料数は、鹿屋航空基地史料館の方が豊富でした。

2022.05.07 - 城跡・史跡訪問記 其の四

城山は、鹿児島県鹿児島市にある山です。標高は107mと小さな山ですが、鹿児島市内を見下ろす要地で、麓には島津氏の居城であった鶴丸城(鹿児島城)もあります。何より、この地を有名にしているのは、維新の三傑と呼ばれた、西郷隆盛最期の地となった事でしょう。

明治10年(1877年)1月29日、明治政府が鹿児島県にあった武器弾薬と製造設備を大阪に搬出しようとした。しかし、西郷隆盛創設の私学校の生徒達がそれに反発し、武器弾薬を奪うという事件を起こす。それを切っ掛けとして、私学校の幹部達は西郷を担いで挙兵、ここに西南戦争が始まる。この後、薩軍は数を増して北上し、九州中部を中心に政府軍と激闘を続けるも、徐々に敗色が濃くなり、同年9月1日には、始まりの地である鹿児島への退去を余儀なくされた。城山に籠った薩軍は300人余で、それを政府軍4万人余が取り囲んだ。同年9月24日午前4時より、政府軍の総攻撃が始まり、薩軍は次々に倒れていった。西郷隆盛は籠っていた洞窟から出て谷を下りつつあった時、腰と大腿部に銃弾を受け、動けなくなった。隆盛は傍らの別府晋介に「晋どん、もうここらでよか」と声をかけ、介錯の太刀が振り下ろされた。西郷隆盛49歳。

↑私学校跡

鶴丸城内にあります。

↑私学校に残る弾痕

↑私学校に残る弾痕

↑鶴丸城(鹿児島城)

鶴丸城は麓の居城と、背後の詰城、城山とで構成されています。城郭は広大でさすが九州の雄、島津氏の城といったところです。

↑鶴丸城庭園跡

↑鶴丸城 御楼門

↑薩摩義士碑

宝暦3年(1753年)から宝暦5年(1755年)にかけて、薩摩藩は徳川幕府より濃尾平野を流れる木曽川、長良川、揖斐川の治水工事を命じられ、多大な出費と難工事の末にこれをやり遂げています。しかし、その過程で多くの犠牲者を出した事から、彼らを弔うためにこの碑が立てられました。

↑西郷隆盛像

↑史跡 西郷隆盛洞窟

西郷隆盛は最後の5日間、この洞窟で過ごしたそうです。

↑史跡 西郷隆盛洞窟

↑西郷隆盛終焉の地

明治10年(1877年)9月24日、洞窟を出た西郷隆盛は、ここで最後を迎えたとされています。

↑城山展望台からの眺め

西郷隆盛も眺めた風景です。