2022.05.04 - 城跡・史跡訪問記 其の四

2022.04.23 - 城跡・史跡訪問記 其の四

京都市京セラ美術館で開催されていた、兵馬俑の展覧会に行って来ました。その時の写真を載せていきます。

俑とは古代中国において、死者への副葬品として作られた陶製の人形である。その中で、兵士や馬を模して作られた俑が、兵馬俑と呼ばれた。取り分け、秦代に作られた兵馬俑は有名で、その数量と造形美は他の時代を圧倒している。

↑騎兵

鎧を着用し、右手には長柄を持ち、左手で手綱を引いていました。馬は背後にいました。

↑歩兵

右手に剣を、左手に盾を装備していたと見られます。

↑下級指揮官

頭に冠を被り、右手に長柄を、左手に剣を掲げていたと見られます。

↑将軍

鎧は着用せず、頭に冠を被り、右手に剣を持っていました。

↑将軍 背面

↑下級指揮官

頭に冠を、右手に長柄を、左手には盾を持っていたと見られます。

↑弩兵

右手に弩を持っていたと見られます。

↑軍馬

戦車を曳いていたと見られます。

↑弓兵

鎧は着用せず、弓を構えて遠方を見据えています。

↑弩兵

鎧を着用し、弩を構えていたと見られます。

↑弩兵 側面

秦の兵馬俑は一体一体、表情、服装、姿勢が違っており、非常に写実的です。秦代の後の漢代の兵馬俑も見ましたが、こちらは小さく、迫力に欠けていました。しかしながら、当時、兵馬俑の制作に要した費用、資源、労力を思えば、秦代の方が民衆への負担は遥かに重かったでしょう。秦の時代は短く、漢の時代が長く続いたのも、これと少なからず関係があるでしょう。

2021.12.12 - 城跡・史跡訪問記 其の四

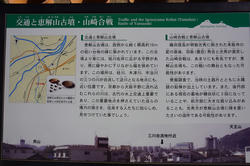

天正10年(1582年)6月13日、摂津国と山城国の境目、山崎の地にて、明智光秀と羽柴秀吉による天下分け目の決戦が行われた。両軍の兵力は、太閤記(江戸時代に書かれた秀吉の伝記)によれば、羽柴軍4万人、明智軍1万6千人、兼見卿記(吉田神社神主の吉田兼見の日記)によれば、羽柴軍2万人、明智軍不明であった。山崎は天王山と淀川に挟まれた狭い回廊で、京都側に抜ける通路も沼沢地が広がる地形で、大軍の機動は制限されていた。明智軍はその通路を防ぐ形で陣取り、光秀自身は御坊塚に本陣を置いた。円明寺川(小泉川)東岸には古墳が幾つか点在しており、明智軍はそれらを削平して陣城に仕立てていた。御坊塚もその一つであろう。

ルイス・フロイスの日本史によれば、合戦当日、秀吉軍の先鋒、高山右近の隊は山崎の集落を押さえていたものの、秀吉本隊はまだ、その後方3里(12km弱)の距離にあった。この日、羽柴秀吉や織田信孝が筒井順慶に宛てた書状では、合戦は14日になるだろうとの見通しを示しており、13日時点での開戦は予定には無かった模様である。しかし、 明智軍の先鋒が山崎の村門を叩き始め、高山隊が反撃すべく門から突出したので、ここに合戦の火蓋が切って落とされた。兼見卿記には申(さる)の時(午後15時から17時の間)に鉄砲の音がしたとあるので、戦いは夕刻に始まった。そして、この日は雨天であったようだが、激しい鉄砲戦が繰り広げられた模様である。火縄銃は雨天でも使用可能であったようだ。

山崎の戦いの正確な記録は残されておらず、おおよその推測となるが、光秀としては、自軍の方が数的に劣勢であったので、まだ羽柴軍の布陣が整わない内に機先を制して攻撃を仕掛け、戦いの主導権を握ろうとしたのだろう。そして、羽柴軍の先鋒(高山右近、中川清秀、堀秀政)を引きずり出して、これを殲滅せんとした。光秀の目論見道り、羽柴軍先鋒を苦戦に追い込んだが、ここから羽柴軍の増援が続々と駆け付けて来たので、次第に乱戦模様となった。隘路から突出してくる羽柴軍を、有利な地形で迎え撃つ形で明智軍は持ちこたえていた。しかし、明智軍は持てる戦力のほとんどを天王山麓での戦いに投入していたと思われる。

山麓での戦いが激しくなっていた頃、羽柴軍から見て右翼の加藤光秦、池田恒興隊が淀川沿いを密かに進軍、円明寺川を渡河し、手薄になっていた明智軍左翼に襲い掛かった。これで戦局は大きく動き、明智軍は側面を突かれる形となった。光秀自身、本陣で羽柴軍右翼を迎え撃つ形になったであろう。包囲されつつある戦況を受けて、明智軍全体に動揺が走り、夜を迎える頃には、明智軍は総崩れとなり、光秀は勝龍寺城へと逃れた。しかし、そこも長居は出来ず、光秀は坂本城目指して、密かに城を抜け出したものの、その途上、醍醐、または山科辺りで農民の槍を受けて、落命した。一般には、光秀は小栗栖の藪で討たれたとされているが、同時代人の記録には、醍醐、山科辺りとある。翌日、光秀の首は秀吉に差し出され、本能寺と栗田口に晒されたと云う。

↑明智光秀本陣跡

境野一号墳にあります。

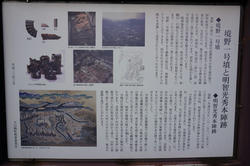

↑明智光秀本陣跡、説明板

説明板には、古墳からは空堀の遺構が複数発見され、火縄銃の鉛玉も出土したとあります。

↑恵解山古墳(いげのやまこふん)

境野一号墳の北側にあります。現代では、こちら恵解山古墳の方が、光秀本陣跡であった可能性が高いと目されています。

↑古墳前方部

↑恵解山古墳説明板

古墳前方部に大きな掘り込みがあって、後円部には棚田状に三段に削平されているとの事です。また、ここからも火縄銃の鉛玉が出土しています。

↑後円部

↑前方斜めから見た恵解山古墳

↑古墳から天王山方面を望む

↑古墳から淀川方面を望む

現地に立って見ると、境野一号墳より恵解山古墳の方が規模が大きく、見晴らしも良いので、私もこちらが光秀本陣跡であったと思います。光秀は、円明寺川を堀に見立て、古墳群に築いた陣城に布陣して、かつて織田信長が甲斐の武田勝頼を破った、長篠の戦いの再現を試みたのだと思います。しかし、最終的には兵力差で押し切られたのでしょう。もし、奈良の筒井順慶が明智軍に加わってその脇を固めていたなら、戦況も変わっていたでしょう。もっとも、その順慶は6月13日時点で秀吉に加担する事を約しており、翌14日には明智軍に攻撃を加えていた可能性があります。光秀もそれを察して、早期攻撃を決心したのかもしれません。

2021.10.10 - 城跡・史跡訪問記 其の四

明治元年(1868年)、徳川幕府による支配が終わりを迎え、明治政府による新たな時代が幕を上げる。以降、明治政府は、武士階級の解体を進め、富国強兵に邁進する。しかし、それに反発する士族達の反乱が相次ぎ、大量の国事犯が取り押さえられた。全国的に監獄が過剰収容となったため、明治14年(1881年)、政府は、北海道に集治監を設置する事を決定した。この政策は、政府にとって危険分子である、国事犯を収容するだけでなく、彼らに北海道を開拓させ、ロシアの脅威に備える目的もあった。

明治14年(1881年)に樺戸集治監(樺戸郡)、明治15年(1882年)に空治集治監(三笠市)、明治18年(1885年)に釧路集治監(川上郡)が、その分監として、明治23年(1890年)に釧路監獄署網走囚徒外役所(網走市)が設けられる。これが網走監獄の始まりである。そして、同年には早速、囚人1,200人が送り込まれ、網走から札幌を結ぶ道路開削工事に駆り出された。囚人は2人ずつ鎖で繋がれ、昼夜兼行で工事が進められたが、栄養失調や怪我等で囚人達はバタバタと倒れていった。1,000人を超える囚人が工事に従事していたが、囚人、看守を含めて、200人以上が死亡した。そうした囚人達は鎖を付けたまま、道路脇に埋められ、土を被せられて土饅頭(どまんじゅう)となった。後年、これらの塚から、鎖の付いた人骨が出土した事から、鎖塚と呼ばれるようになった。

北海道の囚人は、この他にも炭鉱労働や、硫黄採集といった過酷な労働に駆り出され、多くの犠牲者を出している。また、話はやや逸れるが、明治45年(1912年)に着工された常紋トンネル工事では、本州から集められた労働者達が、過酷な肉体労働に駆り出されて多くの死者を出している(タコ部屋労働)。現場ではリンチが横行し、スコップで撲殺された労働者が人柱としてトンネルの壁に埋められたと言い伝えられている。後年の発掘調査では、60体にも及ぶ遺骨が発見されている。また、トンネルの壁からも、頭蓋骨に損傷のある遺骨が発見された事から、人柱の言い伝えが真実である事が分かった。北海道にある、真っすぐな道路、線路はこの様な囚人や労働者の犠牲の上に成り立っているのである。

明治36年(1903年)、網走監獄に改称される。明治42年(1909年)、網走監獄は火災に見舞われ、独居房一棟を残して全焼する。明治45年(1912年)、3年の歳月をかけて復旧工事が完成する。この時に、現在、見られる西洋風の庁舎や放射状の舎房が建設された。大正11年(1922年)、網走刑務所に改称される。昭和48年(1973年)、網走刑務所の改築計画が公表される。網走新聞社主の佐藤久は、貴重な歴史建造物が失われる事を憂いて、移築保存を提唱する。それを受けて財団が発足し、徐々に建造物が移築されて行き、昭和58年(1983年)、博物館網走監獄として開館した。

↑正門

今回、折角、網走監獄を訪れたものの、時間が足りずに駆け足で巡っており、幾つかの建物は未訪となっています。門の奥にあるのが庁舎です。

↑独居房

↑浴場

当時の監獄では、入浴が許可されるのは月1回のみで脱衣から入浴、着衣まで15分と定められていました。暑い盛りの6月~9月は月5回の入浴が許可されていました。

↑浴場

↑五翼放射状房

↑中央見張所

この一カ所で、五つの舎房を監視出来る造りとなっています。

↑第一舎

↑房内

↑舎房と天井

↑囚人の食事風景

↑囚人の食事

↑鉄丸

逃走の恐れのある無期徒刑囚や、重罪、軽罪を犯した囚人で器物を破損したり、暴行、脅迫を行った者に装着されたとあります。

↑休泊所

網走と札幌を結ぶ中央道路開削の際には、この様な休泊所を建てて囚人は寝泊りしていました。三角形の造りは、積雪に備えてのものでしょう。

↑休泊所内部

寝床は板張り、枕は釘打ちされた丸太、布団は薄い柏布団と呼ばれる代物でした。

↑網走監獄

北海道と言えばまず、広々とした開放感溢れる風景が思いつきますが、その裏に秘められた暗い歴史を垣間見れる、貴重な博物館でした。時間不足で、隅々まで見学出来なかった事が悔やまれます。また、何時か再訪したいです。

2021.10.10 - 城跡・史跡訪問記 其の四

田辺城は、京都府舞鶴市にある平城である。この城は、関ヶ原の戦いの際、戦国有数の武人にして文化人でもある、細川藤孝が籠城して、西軍の大軍と戦った城として知られている。

田辺城は、天正年間(1573年~1592年)末期、丹後の大名、細川藤孝によって築かれた。西舞鶴の平野部にあるが、北には舞鶴湾、東と西には河川、南側は沼沢地という、天然の要害を成していた。そこへ三重の堀と土塁を廻らせ、本丸などの中枢部には石垣を用いた。天守閣は存在せず、櫓程度の建物があったと推測される。

慶長5年(1600年)6月、徳川家康は、上杉景勝を討伐すべく、諸大名を率いて会津攻めを開始する。当主の細川忠興はそれに応じて出征、父の藤孝は留守を預かった。しかし、その隙を付いて、石田三成ら西軍が挙兵、関ヶ原の戦いが始まる。そして、西軍方となった丹波、但馬の諸大名、小野木重勝、前田茂勝、織田信包、小出吉政、杉原長房ら1万5千人余が丹後侵攻を開始する。

この時、細川家では、忠興が主力を率いて出征中であり、藤孝と共に田辺城に籠城した者は500人余に過ぎなかった。同年7月22日より、西軍の攻撃が始まり、藤孝は防戦に努めたものの、7月後半には落城間近となった。しかし、西軍の諸将の中には、当代随一の文化人である藤孝を惜しんで、攻撃に手心を加えたと云われている。また、藤孝の歌道の弟子に当たる、八条宮親王も藤孝を救うべく、7月27日、城に使者を遣わして、開城を促した。

だが、武人でもある藤孝は、この申し出を謝絶し、城を枕に討死する覚悟を示す。そして、八条宮親王へ古今伝授の証明状を送り、朝廷には源氏物語沙、二十一代集を献じて、辞世の句も添え置いた。そうと知った八条宮親王とその兄、後陽成天皇は、藤孝と古今伝授の秘伝が失われるのを恐れて、西軍方の前田茂勝を通して、和議を斡旋した。しかし、藤孝はこれも固辞して、城の守りを固めるばかりであった。西軍も朝廷に遠慮したのか、それとも攻めあぐねたのか、城の攻防は小康状態であったようだ。

9月12日、朝廷は高位の公家である、三条西実条、中野院通勝、鳥丸光広を遣わして、西軍方には囲みを解くよう促し、藤孝には開城するよう説得した。再三に渡る勅命を受けて、ついに藤孝も折れ、開城を決意した。翌13日、城を明け渡したものの、西軍方に城は軍事的に使用不可と約させ、自らは前田茂勝の居城、亀山城に客人格で迎え入れられた。結局、田辺城に引き付けられた西軍1万5千人は、9月15日の本戦には間に合わなかった。

関ヶ原合戦後、藤孝は無事、古今伝授の秘伝を八条宮親王に伝える事が出来た。 藤孝は武人としても、文化人としても見事に面目を保ったのだった。そして、細川家は豊前33万9千石に加増転封され、豊後杵築6万石と合わせて、39万9千石の大大名となった。その後の藤孝は京都で悠々自適の暮らしを送り、慶長15年(1610年)8月、77年の天寿を全うした。その後の田辺城であるが、京極高知が細川家に代わって丹後国に入ったが、一国一城令の中、高知は宮津城を本拠と定めたので、田辺城は破却となった。時代を経て、田辺城の堀は埋め立てられて市街地と化し、本丸の遺構のみが残された。

↑田辺城外観

↑復元大手門

↑田辺城復元図

かつては三重の堀を廻らせた広大な城域がありましたが、現在は、中心部が僅かに残るのみです。

↑復元二重櫓 内部はちょっとした資料館になっています。

↑二重櫓からの眺め

↑本丸井戸跡

籠城戦時、藤孝らもこの水を飲んで命を繋いだ事でしょう。

↑庭園と奥に本丸石垣

↑本丸石垣

↑天守台跡

天守閣と言うより、櫓の様な建物があったと推測されています。

↑天守台跡

田辺城は遺構としては見るべき所が無いですが、細川藤孝、一世一代の大働きの地として、思いを馳せてみてはどうでしょう。