2012.09.09 - 城跡・史跡訪問記 其の二

2012.08.29 - 城跡・史跡訪問記 其の二

岐阜城は、岐阜県岐阜市にある山城である。岐阜城は戦国史上において、最も名高い山城の一つである。

建仁元年(1201年)、鎌倉幕府の政所執事であった、二階堂行政が砦を築いたのがその始まりとされる。岐阜城は、低いながらも険しい金華山の山頂にあって、山麓には長良川が流れる天然の要害である。それを麓から眺めたなら、平野にそそり立つ難攻不落の城に映った。しかし、山上の地積が狭いのと、ここを普段の住居とするには険しすぎるのが欠点であった。

室町時代には美濃守護、土岐氏の最有力家臣で美濃守護代を務めた、斉藤氏の居城となり、天文2年(1533年)には、下克上の道を駆け上りつつあった斉藤道三(この頃の名は長井新九朗規秀)が城主となった。道三の時代、岐阜城は稲葉山城の名で呼ばれており、道三はここを拠点に美濃第一の実力者となりつつあった。だが、織田信長の父で尾張の実力者である、織田信禿が美濃攻略に乗り出すと、一時、支城の大垣城を奪われるなど苦戦に陥った。

天文13年(1544年)9月22日には織田信秀軍に稲葉山城下まで攻め入られるも、道三は夕刻を迎えて引き揚げる織田軍の一瞬の隙を突いて逆襲を加え、1千人余を討ち取る大勝利を収めた(加奈口の戦い)。この戦いで戦死した織田将兵を弔うために建てられた塚は織田塚と呼ばれ、現在でも金華山の麓に存在している。天文20年(1551年)頃、道三は、美濃守護で主筋に当たる土岐頼芸を放逐して美濃国主となり、下克上を極めた。そして、天文23年(1554年)、子息の義龍に家督と稲葉山城を譲って、自身は近隣の鷺山(さぎやま)城に隠居したとされる。

しかし、道三と義龍の仲は次第に険悪なものとなり、弘治2年(1556年)4月18日には両者は軍勢を催して、長良川を挟んで対峙する事態となった。人数は道三軍が3千人未満であったのに対し、義龍軍は1万人以上であったと云う。4月20日には合戦となったが、衆寡敵せず、道三は鼻を削がれたうえで、首を上げられた。道三の娘婿となっていた織田信長は、援軍を率いて美濃に向かっていたが、道三討死の報を聞いて空しく引き揚げていった。

血塗られた道を経て美濃の支配者となった義龍はなかなかの実力者で、度々の信長の侵攻を撃退して国内に踏み込ませなかったが、永禄4年(1561年)、35歳の若さで急死した。義龍の跡を継いだ龍興はまだ14歳の若年であり、信長はそれを当て込んで度々、美濃に攻め入った。それでも美濃勢は当初は若い当主を支えて、信長の侵攻を食い止めんとした。しかし、信長の圧力は強まる一方であるのに対し、今だ年少の龍興に指導力は期待出来ず、次第に美濃勢の結束は揺らいでいった。

そして、永禄7年(1564年)には、家臣の竹中半兵衛重治と安藤守就が背いて、稲葉山城を急襲、占拠する事件が起こった。城はすぐに返還されたものの、この事件は斉藤龍興の権威を失墜させ、信長の侵攻を加速させる契機となった。永禄10年(1567年)9月頃、ついに稲葉山城は落ちて、龍興は長良川を下って伊勢長島へと逃れた。この落城の際、火災が生じたらしく、麓にはその時のものと思われる焼土層が残っている。信長はこれにて念願の美濃攻略を果たし、100万石級の大大名となって、一躍、天下人への道が開かれた。

信長は稲葉山城を新たな本拠に定めると、その麓に4階の豪勢な居館を築いてそこを平時の住まいとした。そして、信長は、稲葉山城とその城下の井ノ口を岐阜と改名し、ここから天下布武の大号令を下したのだった。永禄12年(1569年)に岐阜城の信長の下を訪れたルイス・フロイスによれば、その居館は驚くほど壮麗で、欧州でもこれに比肩するものは無かったと云う。居館の外には4つから5つの庭園があり、形の良い石や白砂が撒かれて池には美しい魚が泳いでいた。

1階には20余の部屋があって、それぞれに絵画と塗金が施された屏風が飾られてあった。2階は更に美麗な装飾が施された婦人部屋があり、その前の廊下は中国製の金襴(きんらん)の幕で覆われていた。3階は一転、静寂優雅な佇まいで、ここには茶室が設けられていた。4階からの展望は素晴らしく、美しい庭園や、岐阜の町並みを一望する事が出来た。信長の独創的な発想は岐阜居館の作りにも存分に反映され、それは後に幻の名城、安土城へと繋がってゆく。だが、天正10年(1582年)6月2日、天下統一を目前に控えた信長は、突如として本能寺に消えた。

その衝撃は美濃にも波及して、織田信忠の家臣の斉藤利堯なる者が岐阜城を乗っ取る事件も起こった。斉藤利堯はしばらく岐阜城から天下の動静を覗っていたが、羽柴秀吉が明智光秀を破って上方を掌握すると、岐阜城を明け渡した。この後、岐阜城は信長の三男信孝の居城となるが、信孝は秀吉との対立を深めてゆき、天正10年(1582年)12月には秀吉の大軍に攻められた。信孝は一旦、人質を差し出して降伏するが、翌天正11年(1583年)3月、柴田勝家が越前から出陣すると、再び挙兵して岐阜城に立て篭もった。

しかし、頼みの勝家が賤ヶ岳の戦いで滅亡すると岐阜城は孤立無援となり、信孝は再び秀吉に降伏して、城を明け渡した。だが、信孝は許されずに切腹となり、岐阜城には池田恒興の嫡男、元助が入った。天正12年(1584年)4月、小牧、長久手の戦いで池田恒興、元助父子が討死すると、次男の輝政が岐阜城主となった。天正19年(1591年)4月、池田輝政は三河に転封され、代わって秀吉の養子、豊臣秀勝が城主となった。

文禄元年(1592年)9月、秀勝が病没すると、信長の孫に当たる織田秀信が城主となった。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、秀信は西軍側で参戦し、西上する東軍を岐阜城で迎え撃たんとした。そして、同年8月22日、秀信軍6千人余は岐阜城から出撃して木曽川の線で東軍1万8千余を撃退せんとした。だが、兵力不足から強攻渡河を許し、そのまま数に勝る東軍に押し切られて岐阜城へと退いた。8月23日、勢いに乗った東軍は金華山を駆け上がり、岐阜城を激しく攻め立てた。

岐阜城の見た目は堅固そのものであるが、山上部の地積が狭い事から、ここまで攻め入られれば、長くは持ち堪えられなかった。それでも秀信軍は激しく抵抗し、上格子門や二の丸門を巡る戦闘では双方多数の死傷者を出したと云う。だが、岐阜城の抵抗もここまでで、秀信軍は千人余が討ち取られ、同23日に秀信は降伏した。壮麗を極めた信長居館も、この時の戦災で焼失したのであろう。

戦後、秀信は高野山に追放され、代わって岐阜の地には徳川家康の家臣、奥平信昌が入った。だが、家康は岐阜城の廃城を決定し、信昌に加納城を築かせて、そこを統治の拠点とさせたので、岐阜城を巡る激動の歴史はここに終わった。それから4百年近い時を経た、昭和31年(1956年)、岐阜城跡に、鉄筋コンクリート製の3層4階建ての天守閣が復元された。決して風情を感じる建物ではないが、そこからの眺望だけは素晴らしいものがある。

それはかつて、斉藤道三や、織田信長が大望を抱きながら眺めた光景と一緒である。また、金華山の麓にあるロープウェー駅のすぐ側には、壮麗を極めたと云う信長の居館跡が存在する。安土城の前身とも言えるこの居館跡を発掘調査した結果、かつては居館を中心に広大な庭園が巡らされていたようだ。現在は山の一角と化し、訪れる人も少ないが、ここには確かに信長の息吹が残っている。

岐阜城 posted by (C)重家

↑上格子門跡

慶長5年(1600年)8月23日の岐阜城を巡る攻防戦では、この門付近で福島正則や池田輝政を始めとする東軍諸隊と、織田秀信軍との間で激しい戦闘が繰り広げられたそうです。

岐阜城 posted by (C)重家

二の丸門跡

慶長5年(1600年)の岐阜城攻防戦では、この二の丸門付近でも激しい戦闘があって、門付近にあった火薬庫が大爆発して、夜空を焦がしたと云います。

岐阜城 posted by (C)重家

↑岐阜城天守閣

岐阜城は、標高329メートルの金華山の山頂にあって、平野部からの比高は308メートルあります。標高はそれほど高くはないのですが、見た目は険難そのものなので、麓にあるロープウェイを使って登るのが無難でしょう。天守閣は、昭和31年(1956年)に鉄筋コンクリート製で再建されたものです。外見は綺麗ですが、内部は味気ないです。

岐阜城 posted by (C)重家

↑岐阜城天守閣からの眺め

写真中央、市街地の中にある小さな丘は、斉藤道三の隠居城であった鷺山(さぎやま)城跡です。岐阜城から長良川を渡った辺りが、斉藤道三とその息子、義龍とが父子相討つ戦いを繰り広げた場所です。そして、弘治2年(1556年)4月20日、斉藤道三はこの長良川の畔で、首を上げられました。道三の首塚は、付近の市街地の一角に存在しています。

岐阜城 posted by (C)重家

↑岐阜城天守閣からの眺め

これは、西の方角だったと思います。織田信長もここから西を眺めては、天下への野望を逞しくした事でしょう。

岐阜城 posted by (C)重家

↑信長居館跡

ロープウェイからの眺めです。かつては眼下に壮麗な建物がそびえ立っていたのでしょう。

岐阜城 posted by (C)重家

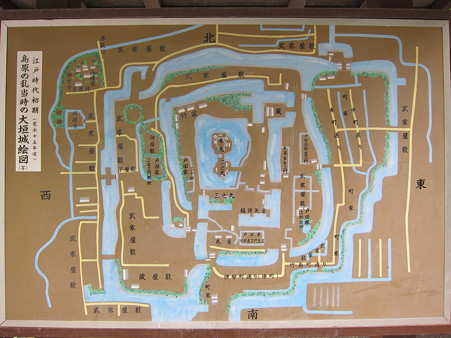

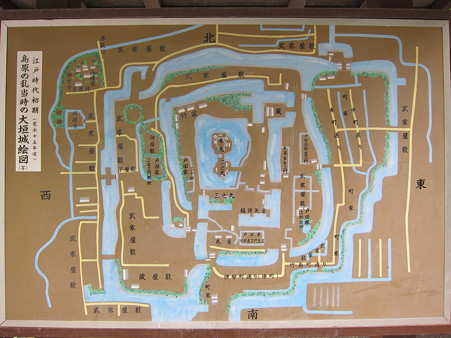

↑かつての岐阜城の姿

岐阜城 posted by (C)重家

↑信長居館跡

ロープウェイ駅のすぐ側にあるので、乗られる際には足を運んでみる事をお勧めします。

岐阜城 posted by (C)重家

↑信長居館の奥にある小さな滝

近くには、滝へと下りる古い石段がありました。信長や斉藤道三などの歴代城主も政務の合間に、ここで一息入れる事もあったでしょう。

岐阜城 posted by (C)重家

信長居館前にある庭園

信長居館の周囲には、かつては、ルイス・フロイスも感嘆したと云う庭園がありました。現在、そのほとんどは埋もれてしまっているようですが、それでも僅かに往時を偲ばせてくれます。

2012.08.18 - 城跡・史跡訪問記 其の二

大垣城は、岐阜県大垣市にある平城である。

その築城年は詳らかではなく、明応9年(1500年)に竹腰尚綱によって築かれたとも、天文4年(1535年)に宮川安定によって築かれたとも云われている。大垣は美濃から近江へと通じる街道脇にあって、尾張との国境にも近い交通上の要衝であった。そのため、戦国時代には尾張の織田家と美濃の斉藤氏によって争奪戦の的となっている。戦国の興亡をそのまま表すように、大垣城の主は入れ替わり立ち代わりしつつ、徐々に増改築が加えられていった。そして、慶長元年(1596年)には、大垣城主の伊藤祐盛によって、四重四層の優美な天守閣が築かれたとされる。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、大垣城は石田三成を始めとする西軍の拠点となった。関ヶ原での決戦後も三成の妹婿である福原長堯らが大垣城に篭もって抵抗を続けたが、城内に裏切り者が続出した事によって、9月23日に開城する。この時、城内にいて攻防の模様をつぶさに目撃していた三成の家臣の娘は、後年、尼僧となってから、その体験を生々しく語り伝えている。これが「おあむ物語」であり、おあむとは尼僧の敬称の事である。それによれば、天守閣で鉄砲玉を鋳ったり、生首にお歯黒を塗って身分の高い武士に見せつけるよう頼まれたり、その血生臭い生首を並べた側で寝起きをした事などが語られている。それから、14歳の弟が鉄砲玉に当たって死んだ事や、落城後の自身の苦労なども語られている。

関ヶ原戦後、徳川幕府は大垣城には譜代家臣を置き続け、寛永12年(1651年)からは同じく譜代の戸田氏鉄を配し、以後、明治の世を迎えるまで戸田氏による統治が続いた。大垣城の天守閣は廃城令からの破壊を免れ、昭和11年(1936年)には国宝に指定されたが、昭和20年(1945年)7月29日、米軍機による大垣空襲を受けて、天守閣は惜しくも焼失してしまう。昭和34年(1959年)、大垣城天守閣は鉄筋コンクリート製で復元された。往時の大垣城は3重の堀を巡らせた大城郭であったが、現在は都市開発が進み、僅かに残された遺構が市街の影にひっそりと佇むのみである。

大垣城 posted by (C)重家

大垣城 posted by (C)重家

↑水之手門跡

大垣城 posted by (C)重家

↑鉄門跡

大垣城 posted by (C)重家

↑復元天守閣

鉄筋コンクリート製の天守閣です。

大垣城 posted by (C)重家

↑展示品の火縄銃

大垣城 posted by (C)重家

↑天守閣からの眺め

眺望はいまいちでした。

大垣城 posted by (C)重家

↑おあむの松

おあむ物語の尼僧と直接の関係は無さそうですが、誰言うとなくこう呼ぶようになったそうです。

大垣城 posted by (C)重家

↑明治29年(1896年)の洪水跡

石垣に破線が入っていますが、そこまで水で溢れたそうです。

大垣城 posted by (C)重家>

↑戸田氏鉄の石像

長らくこの地を統治した大垣戸田家の初代藩主です。

大垣城 posted by (C)重家

↑在りし日の大垣城

昔の大垣城は壮大な造りでしたが、残念ながら現在の大垣城には見所と呼べるものは少ないです。大垣城だけに限らず、都会の城に残されるのは歴史のみですね。

2012.08.08 - 城跡・史跡訪問記 其の二

赤穂城は、兵庫県赤穂市にある平城である。そして、この城は、かの有名な忠臣蔵ゆかりの地である。

赤穂城は、慶安元年(1648年)、赤穂藩5万3千石の大名、浅野長直の命によって築城が始まり、途中、軍学者の山鹿素行の意見なども取り入れながら、13年後の寛文元年(1661年)に完成を見た。城内には天守台も築かれたが、そこに天守閣が建てられる事は無かった。元禄14年(1701年)、長直の孫で赤穂3代藩主の浅野内匠頭長矩の時代、かの有名な事件が起こる。長矩は、江戸城松の廊下にて吉良上野介義央に切り付けると云う刃傷沙汰を起こして、長矩は切腹、浅野家も改易処分となってしまうのである。

赤穂城は近隣の龍野藩主脇坂安照が一時預かった後、元禄15年(1702年)に永井直敬が3万3千石で入封した。浅野家の筆頭家老であった大石内蔵助良雄は御家再興の努力を続けていたが、それは儚い夢と散った。そして、この年、大石内蔵助を始めとする赤穂浪士47人が吉良邸に討ち入りを果たし、彼らは伝説の人と化した。宝永3年(1706年)、永井直敬は転封して、森長直が2万石で入封し、以降、幕末まで森家による統治が続く。明治6年(1873年)、明治政府の廃城令により赤穂城は廃され、その建物は破却されて堀と石垣だけの城となった。だが、昭和から平成にかけて徐々に建物は復元されており、赤穂浪士の故郷の城として、今後も再建は続けられていく事だろう。

赤穂城 posted by (C)重家

↑本丸門

赤穂城 posted by (C)重家

↑天守台と本丸庭園

赤穂城 posted by (C)重家

↑御殿跡

天守台からの眺めです。この御殿のあった場所が、政務の中心地だったのでしょう。

赤穂城 posted by (C)重家

↑堀と本丸石垣

大石神社 posted by (C)重家

↑大石神社

道の左右には、赤穂浪士の石像が建ち並んでいます。

大石神社 posted by (C)重家

↑大石内蔵助が所要していた太刀と脇差

大石神社の宝物殿に展示されています。展示品は商用に用いない限りは、写真に撮っても良いとの事でした。

大石神社 posted by (C)重家

↑赤穂浪士の1人、堀部安兵衛が討ち入りの際に用いた鎖頭巾と鎖襦袢(じゅはん)

これを着ていれば、ちょっとやそっとの斬撃では体に傷は付かなかったでしょう。

大石神社 posted by (C)重家

↑森長可使用の鎧

天正12年(1584年)の長久手の戦いで戦死した武将、森長可所用の鎧とされています。兜は首級と共に持ち去られ、鎧だけが残されたので、首無しの鎧とも云われています。宝永3年(1706年)に赤穂に入封してきた森長直は、森長可と同じ一族なので、この鎧を伝え残したのでしょう。

大石神社 posted by (C)重家

↑大石邸庭園

ここは大石内蔵助の邸宅跡です。そして、内蔵助も眺めた庭園です。

大石神社 posted by (C)重家

↑大石邸跡に生えている楠(くす)の大木

この楠の木は樹齢300年以上と云われているので、大石内蔵助の誕生前後に芽生え、その討ち入りから死までを見届けた事になります。

2012.08.08 - 城跡・史跡訪問記 其の二

感状山城は、兵庫県相生市瓜生にある山城である。城は、感状山(標高301メートル)の山頂にあって眺望は良く、石垣や曲輪なども良好に残されている。

感状山城の創建年代は定かではなく、鎌倉時代に瓜生左衛門尉が築いたとも、建武3年(1336年)、赤松円心の三男、則祐が築いたとも云われている。南北朝時代、赤松円心は足利尊氏に味方して、新田義貞の軍勢5万人余を播磨で迎え撃った。円心の三男、則祐はこの感状山城に立て篭もって新田軍を撃退する功を挙げた事から、尊氏より感状を賜り、これ以降、感状山城と呼ばれるようになったらしい。戦国時代、播磨西部を勢力範囲に収めた浦上氏や宇喜多氏の手によって、総石垣の大城郭に仕立てられたとの説がある。天正5年(1577年)、羽柴秀吉による播磨侵攻で落城し、ほどなくして廃城になったと云われている。

感状山城 posted by (C)重家

↑麓から見た感状山城

感状山城 posted by (C)重家

↑物見岩

物見の名前通り、ここからは東、南、西の眺望が良く効きます。

感状山城 posted by (C)重家

↑③曲輪跡

この辺りは、山中とは思えないほど広々とした空間が広がっていました。

感状山城 posted by (C)重家

↑③曲輪の奥にある急坂

③曲輪の上には、更に南曲輪群や②曲輪や①曲輪が控えています。

感状山城 posted by (C)重家

↑南曲輪群

階段状になっていて、上部には石垣が残されていました。

感状山城 posted by (C)重家

↑南曲輪からの眺め

感状山城 posted by (C)重家

↑②曲輪

城の上部も、広い空間が広がっていました。奥にはまだ、①曲輪があります。

感状山城 posted by (C)重家

↑②曲輪

感状山城 posted by (C)重家

↑①曲輪

感状山の最高所にあります。

感状山城 posted by (C)重家

↑①曲輪から南を望む

感状山城は規模が大きく、遺構も良好な状態で残されていますが、その歴史については不明な点が多く、謎めいた城であります。