2023.05.14 - 城跡・史跡訪問記 其の四

2023.04.15 - 城跡・史跡訪問記 其の四

中道子山(ちゅうどうしさん)城は、兵庫県加古川市志方町にある山城である。標高271mの城山の山上にあって、標高は低いものの、周辺の平野は勿論、東に加古川、南は遠く瀬戸内海まで見渡せる見晴らしの良い城である。

中道子山城は、享徳年間(1452~1454年)に、播磨の豪族、赤松氏の支族である、孝橋繁広によって築かれたと見られる。享禄3年(1530年)、中道子山城は浦上氏によって激しく攻め立てられたらしく、この時のものと思われる焼土層が見つかっている。この教訓を受けて、以降、櫓台、土塁、堀切などを廻らせた大規模な改修が施されたと考えられている。天文18年(1549年)、孝橋氏は中道子山城から浅瀬山城(兵庫県佐用郡上月町)に居城を移し、それ以降の城主は不明となる。天正8年(1580年)頃、織田家部将、羽柴秀吉による播磨平定戦の折に落城したと云われるが、詳細は不明で、廃城の時期も定かではない。発掘調査では、15世紀後半から16世紀前半に使われたと見られる陶磁器や鉄製品が見つかっており、文献に残る孝橋氏の活動と一致している(中道子山城跡発掘調査報告書2)

↑麓の駐車場

麓には平時に使う、館があったのかもしれません。この先、舗装道を右折して上がって行きます。

↑登山口

舗装道の途中に登山道があります。

↑大手門

↑櫓台

↑二の丸

↑二の丸から西を望む

↑二の丸から西南を望む

↑天上見晴台前の土塁

↑天上見晴台前の土塁

↑天上見晴台

↑米蔵跡

↑本丸

↑本丸から南を望む

↑本丸から南東を望む

↑空堀

↑三の丸

中道子山城は、土塁、空堀が残る典型的な中世山城です。遺構は良好で、眺めもなかなか良いです。

2023.04.09 - 城跡・史跡訪問記 其の四

備前砥石城は、岡山県瀬戸内市にある山城である。備前の戦国大名にして、梟雄とされる宇喜多直家ゆかりの城として知られている。

砥石城は、文明12年(1480年)頃、備前の守護代、浦上氏によって築かれたとみられる。標高約100mの砥石山の山上部にあって、眼下に広がる千町平野と商都、福岡の町を押さえる要衝であった。砥石山の西南約200mにある尾根上にも、出丸と呼ばれる小城が築かれており、砥石城は本城と出丸とを一体として用いていた。当時は、瓦葺きの建物や板塀が建てられていたようだ。

文明17年(1485年)、浦上則国なる武将が、福岡の地を巡って山名俊豊や松田元成と戦い、砥石城にて討死している。備前記や備陽記によれば、宇喜多直家の祖父に当たる宇喜多能家(うきた よしいえ)が在城したと伝えられる。天文3年(1531年)頃、能家は死去(討死とも病死とも)し、嫡男の興家(おきいえ)が家督を継ぐも、天文5年(1534年)頃に死去(不慮の殺害とも病死とも)し、能家の弟であった国定が家督を継いだ。

直家は興家の子として、砥石城で誕生したと伝えられる。相続の道から外され没落の身となった直家は実力を蓄えつつ、国定打倒の機会を窺った。そして、弘治2年(1556年)、直家は砥石城を攻め立てて、国定を討ち取った。以後、直家の弟、春家が在城したとされるが定かではない。だが、宇喜多家の家督を相続した直家は、ここから下剋上の階段を上り始めるのは確かである。廃城の時期は不明である。

↑登山口

近くにキャンプ場があるので、そこに車を停めてこの登山口まで歩いて行きました。

↑登山道

短くも急な登りです。砥石と名乗るだけの事はあります。

↑本丸を望む

↑本丸

↑石垣

城の石垣ではなく、江戸時代まで存在していた神社の石垣だそうです。

↑本丸から東を望む

麓を流れるのは千町川で、これが天然の堀だったのでしょう。

↑本丸から北を望む

千町平野が広がっています。北方には備前屈指の商都、福岡がありました。しかし、宇喜多直家が岡山城を築城した際、商家は移転させられ、かつての活気は失われたそうです。

↑本丸から西を望む

西方には、西大寺と呼ばれる大寺院と門前町がありました。砥石城は福岡と西大寺、この二つの商都を押さえる位置にある事が分かります。

↑本丸直下の曲輪

ほとんど藪に埋もれて、概要は定かでは無かったです。

↑本丸

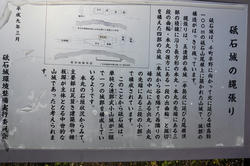

↑縄張り図

砥石城は位置的には要所を占めていますが、城の構造は単純かつ小規模で、500人以上の籠城は難しいでしょう。

↑宇喜多直家生誕之地

あくまで伝承で、直家が実際にこの地で生まれたのかどうかは分かりません。直家は中国地方屈指の梟雄とされていて、実際に多くの人物を謀殺していますが、毛利元就ほどでは無いです。元就は標的とした人物のみならず、その一族まで殺害する事がままありますが、直家は標的とした人物だけです。当時は、どの戦国大名も大なり小なり謀殺を行っていて、さほど珍しい事ではありません。

2023.04.08 - 城跡・史跡訪問記 其の四

常山城は、岡山県岡山市と玉野市の境目にある山城である。この城は、毛利氏によって攻め立てられた折、城主の上野隆徳の妻、鶴姫が30人余の侍女を率いて、奮戦の後に最後を遂げた事で知られている。

常山城は、文明年間(1469〜1487)、備中の国衆、上野氏によって築かれたとされるが、詳細は不明である。城は標高307mの常山の山頂に築かれ、北と北東の尾根筋に連続して郭を築いた連郭式となっており、備前の山城としては有数の規模を誇る。城のある児島は現在は半島であるが、戦国時代の折には巨大な島であり、北部は吉備の穴海(きびのあなうみ)と呼ばれる浅海が広がっていた。常山城はその児島の中央部にあって、瀬戸内海航路の要衝を占めていた。

城を築いたとされる上野氏であるが、上野隆徳の代、中国地方の覇者、毛利氏と、備中の戦国大名、三村元親との戦い、備中兵乱に巻き込まれて暗雲が垂れ込み始める。上野隆徳の妻、鶴姫は三村元親の妹であって、その縁もあって上野氏は三村氏に味方するも、三村方は終始、劣勢であり、天正3年(1575年)6月2日には三村元親が自害に追い込まれる。同年6月7日には常山城も攻め立てられ、最後の時を迎える。この時、隆徳の妻、鶴姫は女性ながら侍女30人余を率いて、毛利方に戦いを挑み、奮戦の後に本丸に上がって自害したとされる。

その後、城は毛利輝元が支配する所となるが、天正11年(1583年)以降、宇喜多秀家の手に移り、その重臣であった戸川氏によって瓦葺きの建物や石垣が築かれた。慶長5年(1600年)、宇喜多氏は改易となり、代わって小早川秀秋が支配する所となるが、慶長8年(1603年)、秀秋の病死に伴い、小早川氏も改易となった。同年、代わって池田忠継が入るが、常山城は廃城とされた。

↑栂尾丸

北の尾根にあります。

↑栂尾丸から北を望む

↑青木丸

↑天神丸

↑北二の丸

昭和12年(1937年)、城主一族と女軍の冥福を祈って建てられものです。

↑本丸と腹切岩

城主の上野隆徳は、この岩の上で切腹したと云われています。

↑兵庫丸

本丸南にある小さな曲輪です。

↑本丸から南を望む

遠く四国まで見渡せます。

↑本丸から南を望む

瀬戸大橋が見渡せます。

↑本丸から西を望む

↑底無井戸

常山城の飲水です。

↑底無井戸

数百年経った今でも水を湛えています。

↑矢竹丸

北東の尾根にあります。

↑矢竹丸から北東を望む

戦国時代、目前の平野は全て海でした。

常山城の遺構は良好で、眺めも良いです。歴史の悲話も残されていて、感慨に浸れます。山頂近くまで車で上がれますが、車道は非常に狭く、車一台通るのがやっとです。何回かすれ違いましたが、冷や冷やものでした。

2023.01.21 - 城跡・史跡訪問記 其の四

韮山城は、静岡県伊豆の国市にある平山城である。戦国時代、関東に覇を唱えた、北条氏の最初の本拠となった城である。

明応2年(1493年)、駿河今川氏の客将であった伊勢宗瑞が伊豆国に進出し、自らの拠点として築いたのが、韮山城の始まりである。伊勢宗瑞は、ここを足掛かりとして更なる版図拡大を目指して行く。この伊勢宗瑞こそ、関東の雄、小田原北条氏の祖であり、韮山城はその興隆の起点となった。伊勢宗瑞の死後、嫡男、氏綱は北条に改姓し、合わせて相模国の小田原城を本城に定めたため、韮山城はその支城となったが、その後も伊豆支配の拠点として重要視された。

韮山城は、標高53mの龍城山と呼ばれる小山に三ノ丸、二ノ丸、権現曲輪、本丸といった城の中枢部が築かれ、尾根伝いにある標高128mの天ヶ岳(てんがだけ)一帯にも砦が築かれ、外郭線として用いられた。龍城山の麓、北西に城主の屋敷が、南西に武士や町人の屋敷群があったと推測され、往時には城の東、西、北側は堀が巡らされていた。韮山城が広く知られる様になるのは、天正10年(1590年)の豊臣秀吉による小田原征伐での攻防戦である。時の城主は北条氏規(四代目当主、北条氏政の弟)で、3600人余の兵をもって、豊臣軍4万4千人に立ちはだかった。韮山城攻めの豊臣軍は、織田信雄、細川忠興、蒲生氏郷、福島正則ら錚々たる武将達で、堀を掘って、付城を築いて韮山城の四方を取り囲んだ。

天正10年(1590年)3月29日より韮山城の攻防戦が始まり、同日には重要支城、山中城も攻められ、こちらは激しい戦いの後、僅か1日で落城した。だが、韮山城はここから豊臣軍の攻撃を3カ月に渡って耐え抜く。しかし、他の北条方支城が悉く落城し、本城、小田原城も包囲される事態となっては如何ともし難く、同年6月24日、徳川家康の説得を受けて、北条氏規は城を開城した。同年7月には小田原城も開城し、北条氏は滅亡と相成った。それを受けて、徳川家康が関東を領有し、その家臣の内藤信成が韮山城主として入ったが、慶長6年(1601年)、廃城となった。

↑堀切

↑城池

↑二ノ丸

↑本丸

↑本丸から北西を望む

この辺りは御座敷と呼ばれ、城主の屋敷跡があったと推測されています。

↑本丸から西を望む

対面する山々には豊臣方が陣取っていたでしょう。

↑天ヶ岳

右手の山は天ヶ岳で、韮山城の外郭線を構成していました。

↑城の地図

↑熊野神社

↑熊野神社

↑城池と韮山城

かつては沼であったようです。

韮山城を訪問したならば、北条家の祖、北条早雲こと伊勢宗瑞がここを本拠として関東経略を図った事や、北条氏規が豊臣の大軍に立ち向かった事に思いを巡らせてみては如何でしょう。