昭和17年(1942年)6月4日(日本時間6月5日)、空母蒼龍と艦長柳本は、運命のミッドウェー海戦を迎える。この日、赤城、加賀、飛龍、蒼龍の4隻の空母を主力とする、日本の大艦隊が太平洋の小島ミッドウェーに殺到した。作戦を開始するに当たって、連合艦隊司令長官、山本五十六大将は、「ミッドウェー攻撃の間、母艦艦載機の半数は、敵艦隊の出現に備えて艦上待機を行う」と作戦計画に明記させていた。機動部隊(空母を中心とする高速艦隊)の総指揮官は南雲忠一中将で、参謀長の草鹿龍之介少将と、航空参謀の源田実中佐が補佐に当たった。この中でも、源田中佐の発言力は大きく、源田艦隊とも称されていた。南雲中将は水雷戦の専門家であって、航空戦には疎く、航空専門家である源田中佐の進言を追認するのみだった。その源田中佐は、攻撃一辺倒の参謀で、米軍など鎧袖一触であると豪語していた。

日本海軍のほぼ全ての水上艦艇が参加する、大作戦であったが、主役はやはり4隻の空母とその艦載機であった。

4空母の艦載機は261機で、この他にミッドウェー島占領後に使用する予定の、零戦21機、二式艦偵2機を積み込んでいた。合計284機である。

対するアメリカ海軍も、3隻の空母が主力で、その艦載機は240機、これに、ミッドウェー島の基地航空機、115機が加わった。合計355機である。

アメリカ軍機動部隊の総指揮官は、フレッチャー少将で、自らは空母ヨークタウンを指揮し、スプルーアンス少将率いる空母エンタープライズとホーネットを麾下に置いていた。

日本海軍はミッドウェー作戦時、並行してアリューシャン攻略作戦も行っており、この作戦に空母2隻が動員されて、戦力の分散を強いられていた。それでも、ミッドウェー作戦に参加する艦艇数は日本側が勝っていたが、これも広範囲に分散しており、実質的には南雲機動部隊のみの攻撃となる。南雲機動部隊とフレッチャー機動部隊の水上艦艇数は、ほぼ互角であった。航空機数は、ミッドウェー島の航空機が加わると、アメリカ側が優勢であった。ただ、搭乗員の錬度だけは日本側が勝っていた。情報戦では、アメリカ側が圧倒的、優勢にあった。当時の日本海軍は知る由も無かったが、アメリカ海軍は日本海軍の暗号を解読して、待ち伏せの態勢を取っていた。

海戦前日の6月3日夜半、山本司令官座上の戦艦大和では、敵信班の通信員が、「ミッドウェー北方海域に、敵空母らしい呼び出し符号を探知しました」と報告していた。しかし、山本司令部は、南雲機動部隊もこれを探知しているはずであり、あえて無線封鎖を破る必要は無いとして、この重大情報を知らせなかった。ところが南雲機動部隊は、これを探知していなかった。従って、南雲機動部隊は五里霧中で敵艦隊を捜索しつつ、ミッドウェー島も攻撃せねばならない。6月4日午前4時半(戦記では日本時間と現地時間の片方、あるいは両方が記されているが、ここでは現地時間のみとする)、南雲機動部隊から、ミッドウェー島攻撃隊108機が、次々に発艦していった。

午前5時半、第一次攻撃隊が飛び立った後、南雲司令部は、「本日敵機動部隊出撃の算なし。敵情特に変化なければ第二次攻撃は第四編成(陸上基地攻撃装備)を似て本日実施の予定」と、発光信号で各艦に告げた。南雲司令部は、敵空母による攻撃は無いものと見なしていた。山本司令部が、前夜に敵空母出現の報を知らせなかったのもあるが、南雲司令部自身にも慢心と油断があった。しかし、その頃、アメリカ機動部隊は、北東から密かに接近していた。午前5時34分、アメリカの偵察飛行艇は、日本空母群を発見し、その位置と艦載機の発艦を報告する。この時点で、アメリカ空母は発見されておらず、逆に日本空母の動向は筒抜けとなっていた。

アメリカ軍機動部隊、総指揮官フレッチャー少将は、日本空母発見の報を受けて、スプルーアンス少将率いる空母、エンタープライズ、ホーネットに全力攻撃をさせ、自らが率いる空母ヨークタウンは、新たな日本空母の出現に備えて、時間を置いて第二次攻撃を仕掛ける事を決した。全力攻撃を命じられたスプルーアンス少将であるが、その攻撃を決定的なものとすべく、間合いと時間の頃合を検討する。既に、日本の艦載機発艦は告げられており、間もなくミッドウェー島を攻撃する事になる。そのミッドウェー攻撃隊が帰還して収容作業に入り、次の第二次攻撃隊が準備している、その瞬間を狙うのが、最も効果的であった。スプルーアンス少将とその参謀長ブラウニング大佐は、その時刻を午前9時と想定し、午前7時をもって全力発艦となった。

午前6時半、日本の第一次攻撃隊はミッドウェー島上空に達し、爆撃を開始した。15分後には爆撃は終了し、攻撃隊は帰路についた。しかし、成果は不十分だと判断され、午前7時、攻撃隊指揮官、友永大尉は、「第二次攻撃の要あり」と打電する。それを受けて、南雲司令部は、敵艦攻撃用に待機していた艦載機を、ミッドウェー島第二次攻撃に転用する事を決した。そして、艦船攻撃用の魚雷や徹甲爆弾が取り外され、陸用爆弾への転換作業が始まった。南雲機動部隊は、早朝から度々、ミッドウェー島から発したアメリカ軍機による空襲を受けていたので、この排除を優先したのだった。しかし、これによって、山本長官の「艦載機の半数は、敵艦隊に備えて待機せよ」との意向は、無視される形となった。

日本の攻撃隊が帰路についていた頃、午前7時、アメリカ空母エンタープライズ、ホーネットの艦上では、爆弾、魚雷を積んだ艦載機118機が次々に発艦していった。午前8時38分には、空母ヨークタウンも攻撃隊38機を発艦させる。目標は無論、日本空母である。午前7時28分、南雲機動部隊に、水上偵察機(重巡洋艦利根4号機)から、「敵らしきもの10隻見ゆ」との、緊急電が届けられた。これを受けて、飛龍、蒼龍を指揮する第二航空戦隊司令官、山口多聞少将は、一刻を争う事態と見て、陸用爆弾装備の九九艦爆36機による即時攻撃を打診した。

しかし、南雲司令部は、護衛戦闘機無しの攻撃は犠牲が大きいとみて、これを却下する。護衛戦闘機は、上空直掩機を下ろしてから後追いさせるという方法もあったが、そういう考えには到らなかった。そして、南雲司令部は敵艦隊を攻撃すべく、今度は、陸用爆弾から、魚雷、徹甲爆弾への再転換を命じた。兵器員達は、てんやわんやの作業に追われ、格納庫は爆弾や魚雷で溢れかえる事態となった。しかも、この間、ミッドウェー島のアメリカ軍機による空襲を受けたり、第一次攻撃隊を収容したりして、転換作業は遅れに遅れた。

そして、午前9時20分、アメリカ空母機による最初の攻撃が始まった。TBDデヴァステイター雷撃機の編隊が低空から現れて、突入を開始する。上空直掩の零戦隊はこれを迎撃すべく、低空に下りていく。零戦は存分に威力を発揮して、雷撃機を次々に海上に撃ち落していった。日本空母も巧みな操艦で、魚雷を回避する。雷撃機は全て撃退され、南雲機動部隊には安堵の空気が広がった。午前10時22分、混乱していた兵装転換作業も進んで、攻撃隊は、後30~60分ほどで、全機、発艦する見込みとなった。と、その時、見張員が、「敵艦爆急降下!」と絶叫を上げた。

見上げると、アメリカ軍急降下爆撃機が、いつの間にか直上に迫っていた。守護神たる零戦隊は低空にあって、対処不能であった。高角砲、機銃も水平を向いていて、咄嗟に撃てない。SBDドーントレス艦爆の編隊(エンタープライズ30機、ヨークタウン17機)が、逆落としに突っ込んでくる。そして、赤と白のまだら模様の入った、450キロ爆弾を次々に切り離していった。午前10時23分、まず、空母加賀に爆弾が命中して爆発炎上し、続いて、赤城、蒼龍にも爆弾が命中して、それぞれ爆発炎上した。命中弾は、燃料を満載した艦載機や、そこら中に散らばっていた爆弾、魚雷に誘爆して、手の付けられない火災が発生した。空母が最も脆弱になる瞬間を狙われたのだった。

ただ1隻、攻撃を免れた飛龍は、山口少将の指揮の下、果敢に反撃を試みた。そして、アメリカ空母ヨークタウンを大破せしめたが、これと相打ちの形で、飛龍も大破炎上する。その後、ヨークタウンは、日本潜水艦、伊168の雷撃を受けて、止めを刺された。しかし、日本空母は、4隻が致命傷を負った。空母蒼龍には、爆弾3発が連続して命中し、その内の1発は、250キロ爆弾を装着した九九艦爆18機の中心で炸裂して、巨大な火柱が噴き上がった。凄まじい爆風が吹き抜けて、艦上の乗員を吹き飛ばし、艦全体が振動した。

艦橋の窓ガラスは内側に膨らんで、拳大の穴が空いていた。柳本は健在であったが、火傷を負って顔を赤く腫らしていた。だが、艦長としての責務を果たすべく、旺盛に動き回って消火の指示を出していた。しかし、格納庫内の誘爆は止まらず、艦橋も猛火に包まれた。飛行甲板は三つに折れ、切れ目から次々に誘爆が発生して、人や物を吹き飛ばした。火から逃れんとして、梯子(はしご)や手すりを掴んでも、それらは焼けていて、乗員の両手に大火傷を負わせた。艦底部の機関科員300人は、上部で起こっている火災によって閉じ込められ、30人弱の脱出者を除いて全滅した。そして、機関も停止する。

蒼龍の破壊の度合いは尋常でなく、柳本は、爆弾命中から20分後には、「総員退去」の命を下した。大勢の乗員が先を争って救命艇に乗り込まんとして、救命艇ごと海上に落下してしまう。柳本は、艦橋右舷にある信号台に立って、乗員1人1人に向けて、「飛び込め、飛び込め!」と叱咤していた。この間、大勢の乗員が、「艦長も退艦を」と懇願したが、柳本は頑としてこれを受け付けなかった。柳本は平素から、「自分は陛下のお艦(ふね)をお預かり申し上げているのだ。どんな事があっても艦と運命を共にする。お前達は一度や二度の挫折に屈せず、七転八起、生命のあらんかぎり報国の誠を尽くせ」と説いており、それを身をもって実践する決意であった。

一時、蒼龍の火災は下火になったかに見えたが、後部ガソリン庫に引火して大爆発すると、再び猛火に包まれた。続いて、前部ガソリン庫にも引火して、大爆発が起こった。午後19時15分、夜の闇が覆う中、炎に包まれた蒼龍は、艦首を突き上げるような形で沈んでいった。5分後、弾薬庫に引火したのか、水中で大爆発して海水が噴き上がった。蒼龍の定員1,103人の内、718人が戦死し、助かったのは385人であった。この戦死率の高さが、蒼龍の被害の凄まじさを物語っている。しかし、柳本の早期退艦命令が無ければ、犠牲者はもっと増えていた事だろう。海軍大佐、柳本柳作48歳。翌年、戦死公表され、海軍少将に特進。

ミッドウェー海戦の総決算

日本海軍は、空母4隻と重巡1隻が沈没、重巡1隻が大破、駆逐艦1隻が中破、航空機285機を失った。戦死者は3,057人(搭乗員は110人)

アメリカ海軍は、空母1隻と駆逐艦1隻が沈没、航空機147機(艦載機109機、基地航空機38機)を失った。戦死者は307人(搭乗員は172人)

搭乗員の岡本飛曹は生き残り、木村という整備員を通して、柳本の最後を知った。蒼龍が炎上する中、木村は、猛火に追われて艦橋に逃げ込んだ。幹部は既に退艦していたが、柳本はまだそこにいて、2人きりとなった。木村は退艦を懇願したが、柳本は、「ぐずぐずするな、早く退艦せい!」と怒鳴りつけ、自らはバンド状の物で羅針盤に身体を括り始めた。その口元からは、「身を君国に捧げつつ、己が務(つとめ)をよく守り」との軍歌、「第六潜水艇の遭難」が洩れていた。木村が尚も、「艦長、退艦してください」と懇願すると、一際大きな声で、「馬鹿、急げ!早く行け!」と叱咤した。木村はその凄まじい気迫にたじろぎ、言葉通りに艦橋から飛び出した。その時、君が代の歌声が聞こえてきた。艦は沈み始めており、艦首側に走って海に飛び込んだ。語り終えると木村は、「俺は艦長が好きだった」とつぶやいて泣き崩れた。

昭和18年(1943年)6月、内地に帰還していた岡本は、柳本の一周忌に当たるこの月、東京にある柳本宅を訪ねた。そこで、アヤコ夫人と対面し、乗員達から聞き集めた、艦長の最後の姿を語った。夫人は眼を伏せて聞いていたが、語り尽くされると、「はじめての涙です」と言って、声を出して泣いた。しばらくして、夫人は柳本の仏前に案内し、供えてあったビール2本の内、1本を下げ、「主人と一緒に飲んでください」と言って、コップに注いでくれた。思い出話は尽きず、その日は柳本宅に泊めてもらい、翌朝、帰隊した。岡本高志は戦争を生き残り、戦後は海上自衛隊に入隊し、退職後は農業を営んだ。平成15年(2003年)、85歳で死去。

岡本の生前の談話、「艦長は、戦勢の行方を暗に感じながら、祖国のために若い命が失われていくことに責任を感じ、また人一倍部下に愛情をかけておられたから、その狭間に立ってどれほど深く悩まれたことだろうか。そして、武人として愛と信念に生きた心は、いつまでも私の脳裏にあって忘れることはできません」

空母「蒼龍」、そして、柳本と乗員達は、ミッドウェーの沖合い、北緯30度42・5分、西経178度37・5分の海底で、眠りについている。

主要参考文献、森史朗著、「ミッドウェー海戦(第一部・第二部)」、「零戦 7人のサムライ」

PR

昭和17年(1942年)6月4日、この日、日本海軍は、ミッドウェー海戦に望んで、痛恨の大敗北を喫した。海上には、赤城、加賀、飛龍、蒼龍の4隻の空母が炎上して漂っていた。中でも蒼龍の被害は深刻で、早々に、総員退去が発せられた。炎と煙が渦巻く中、艦長は盛んに、「飛び込め!飛び込め!」と叱咤の声を上げていた。それを受けて、乗員達は次々に海に飛び込んでいく。乗員達は泳ぎながら、艦橋の方を仰ぎ見た。艦長は、大火傷を負っているようで、顔を赤く腫らしていた。だが、それを気にする素振りはなく、泳ぎ去っていく乗員達の姿をじっと見つめていた。それは、乗員達が生き延びてくれるようにと、祈っている様だった。乗員達は深い悲しみと感動を覚えながら、艦を去っていく。この部下思いの艦長の名を、柳本柳作といった。

明治27年(1894年)、柳本柳作は、長崎県平戸市に生まれた。13歳の時、父が事業に失敗して自殺し、貧しい生活を送った。母と兄が働いて家計を助け、柳本も毎日10キロ弱の距離を歩いて中学校に通い、夜遅くまで勉学に励んだ。大正2年(1913年)、19歳の時、海軍兵学校に入学して、軍人の道に進んだ。兵学校時代、抜群の体力を示して、皆から注目された。大正5年(1916年)、少尉候補生として練習艦常盤に乗り込んだ時、夜になっても寝床に姿を見せない日が続いたので、皆から、「柳本候補生は夜も寝ないらしい」と噂を立てられた。候補生仲間が不審に思って捜すと、睡眠を削って読書に勤しんでいる柳本の姿が目撃された。大正13年(1923年)、30歳の時、24歳のアヤ子と結婚した。その後、4男1女が生まれるが、長男と次男は早くに亡くなった。

昭和12年(1937年)、大佐に進級して水上機母艦、能登呂の艦長に任ぜられた。一艦の長となった柳本は、意気込みのあまり、乗員達に厳しい訓練を課し、規律違反者には容赦なく厳罰を下した。その結果、乗員達は艦長を恐れて遠ざかり、艦内の士気は著しく低下してしまう。柳本の謹厳実直過ぎる性格が、悪い方に作用したのだった。柳本と付き合いの深かった草鹿龍之介大佐は、それを見かねて、「謹厳実直もいい加減にせい。それじゃあ部下はついてこんぞ」と厳しく忠告した。柳本はそれを真面目に受け取って、反省したらしい。その後、能登呂の士官室で宴会が開かれた際、柳本はねじり鉢巻姿で酒を飲み、酒樽を叩いて安来節(やすぎぶし・どじょうすくいを含む滑稽な踊り)をやりだしたので、部下達はびっくり仰天した。それ以来、艦内のぎくしゃくした空気は消え、和気あいあいたる雰囲気に変わったと云う。柳本は、艦長として一皮剥けたようだった。

昭和14年(1939年)、柳本は、軍令部第二部の第三課長に任ぜられ、昭和16年度から開始される軍備充実計画(通称⑤計画)に熱心に取り組んだ。その主張するところは、50センチ砲搭載の改大和型戦艦、5万トン級空母、3万トン以上の超大型巡洋艦、潜水型空母、潜特型潜水艦の建造であった。海軍内では、航空機を主兵にすべきとの声が強まっていたが、柳本は砲術科出身であったので、砲戦重視の保守的な軍備充実案を提出したのだった。その一方、誰より早くレーダーの可能性に着目し、「電波をもって標的を検出する装置なくしては、戦争突入は不可能である」と主張して、昭和16年5月にレーダーの研究を開始させ、同年9月には一応、完成にまでもっていった。実戦での装備は、翌昭和17年5月となる。

昭和16年(1941年)10月6日、柳本は、空母「蒼龍」の艦長に任ぜられた。

航空母艦「蒼龍」の性能要目

基準排水量15,900トン 満載排水量19,500トン

全長227・5メートル 全幅21・3メートル

機関出力152,000hp

最大速力34・5ノット 航続距離 18ノットで7680海里

兵装 12・7センチ連装高角砲6基 25ミリ連装機銃14基

搭載機 常用57機 補用16機

乗員1,103人

1934年11月20日に起工し、1937年12月29日に竣工した中型正規空母である。

↑蒼龍 (ウィキより)

↑柳本柳作 (ウィキより)

柳本は、厳格で堅苦しい印象を醸し出しており、しかも、「海軍の乃木さん、融通のきかないコチコチの石頭、軍人精神の権化」と噂されていたので、蒼龍の乗員達は、戦々恐々で新艦長を迎えた。これに対して柳本は、「艦長は兵と共にありたい」という指針を掲げて、艦に乗り組んだ。艦内巡視は欠かさず行い、各科、各居住区、艦底の機関科まで隈なく歩いて、乗員の健康状態、衛生状態を徹底的に調べ上げた。そして、改善すべきところは即座に改善させ、科長や士官が慣例を盾に抵抗を示しても、一切受け付けず、乗員第一主義を貫いた。食事も、下士官兵に出される、麦飯が半分混じった一汁一菜の質素な兵食を3食、取り続けた。艦長には従兵が付いていて、白米の特別食が出されるにも関わらずである。こうした柳本の心がけは全乗員に伝わって、信頼が寄せられるようになった。

真珠湾を目指しての航海以降、柳本は、46時中、片時も艦橋を離れようとはしなかった。艦橋を出るのは、食事と便所、夕食後に艦長室で要務をこなす時だけであった。昼間は艦長用の高椅子に陣取り続け、夜は背後に置かれた安楽椅子に毛布をかぶって寝た。副長の小原中佐が体を心配して、艦長室で休むよう促しても、「いや、いつ敵の空襲を受けるとも限らんから」と首を横に振るのだった。異様とも思えるほどの、精勤振りであった。そんな柳本に、小原中佐は最初は戸惑ったが、やがて、身を挺して艦と乗員を守りたいという、艦長の熱意の表れであると気付くと、心から感銘を受けた。

柳本は、艦長訓示ではいつも、「何か尋ねる事、心配事があったら、遠慮せず艦長室へ来い。ここにおる者は皆、艦長の子供である」と述べていた。真珠湾攻撃を目前に控えて、搭乗員の岡本高志二等飛曹は、思うところがあって艦長室のドアを叩いた。いつもは艦橋に詰めている柳本が、運良く部屋にいた。そして、「何か用か。こっちへ入れ」と手招きした。岡本が緊張しきって、「お尋ねしたい事があって参りました」としぼり出すと、柳本は頬をくずし、自分で椅子をもってきて、岡本の前に置いた。岡本は、「自分は搭乗員になって、いつも生死と隣り合わせに生きております。死についてどう考えてよいのか、考えがまとまりません。自分が精一杯戦って死を迎えた時、自分がはたして微笑んでいる事が出来るのか、そんな従容とした気持ちで死につく事が出来るのか、今だに悟りきれなくて悩んでおります」と言った。

柳本は、岡本の目をじっと見つめながら、率直に語った。

「私も中尉の頃から、武人としての生き方をあれこれ考えてきたが、今に至るも覚悟は出来ていない。今ここに拳銃があって死ぬという事になれば話は簡単だが、艦長として艦と運命を共にする事になれば、艦と自分の体が一体になって沈んでいく訳だからね。従容として死ぬ事が出来るかどうか。自分だけ艦から逃げ出そうとする心があり、それを脱却して、艦と一体になって沈んでいく事が自然でなければならぬと思う。その点では、君達搭乗員の方が幸せかもしれないね。(死ぬまでの)時間が短いから」と答えて、屈託なく笑った。

岡本は、「はあ、その点は艦長よりは幸せといえるでしょうが。でも、自分はそこまでの境地に達していないのが恥ずかしい限りです」と返した。岡本は、艦長がその言葉通りになんでも話してくれると、感激した。艦長が、下士官兵に腹蔵なく話をするのは、厳格な階級制度のある海軍では、異例の出来事である。柳本は、相手が士官であろうと、下士官兵であろうと差別はせず、誰でも対等に扱ってくれた。突然、柳本が、「ビールは好きか」と尋ねて、岡本が、「はい」と答えると、従兵にビールを4本持って来させた。それから気兼ねなく話しながら、岡本は1人で3本を飲み干した。「失礼しました」と言って退出する際、柳本は笑いながら、「また来い」と声をかけた。

3日後、前回の言葉通り、岡本は艦長室へと呼び出された。そして、出撃を前にしての、意気込みの程を聞かれた。岡本は、「皆と同じで緊張しています」と答えた後、思い切って、「艦長はこの戦争は勝てるとお思いですか?」と尋ねてみた。柳本はしばらく考えた後、「日米戦争については、いろいろな面から考えて私は日本に不利だと思う。だからこそ、天佑神助を祈ろう」と答えた。岡本は、この言葉の真意を掴めなかったが、戦後、数十年経ってから、この戦争は勝てないと心情を吐露してくれたのだと気付き、改めて感じ入るのだった。

柳本は、出撃を前にした搭乗員に対して、未来に希望が持てない話をするのは良くないと思いなおしたのか、「人事を尽くして天命を待つ、そんな心構えが必要だね」と元気付けた。この後、またビールが4本、運ばれてきた。岡本1人でほとんど飲みきったが、その間、柳本は、にこにこと笑いながらそれを見ていた。真珠湾攻撃が成功に終わり、岡本が、「艦長、無事帰りました。ありがとうございました」と報告すると、柳本はよしよしといった感じで2,3頷いた。だが、真珠湾攻撃では、蒼龍出撃隊52機の内、零戦3機、九九艦爆2機を失って、戦死者7人を出していた。その報告を受けている時、柳本は、「そうか」と言って、目をうるませていた。

真珠湾攻撃の帰路、空母、飛龍と蒼龍はウェーキ島攻撃を命じられ、攻撃隊を送り込んだ。この時、蒼龍の戦闘機小隊長は、攻撃隊直掩の任務を放りだして、高空に上がり、敵戦闘機の姿を捜し求めた。その頃、攻撃隊は、アメリカ戦闘機の攻撃を受けており、2機が撃墜されてしまう。結局、戦闘機小隊は、護衛の任務を果たせず、会敵も出来ずに帰還した。この報告を聞いた柳本は激怒して、小隊長の頬を音が鳴るほど、拳で殴りつけた。小隊長が功を焦って、任務を果たさなかったと見なしたのだろう。側で見ていた岡本飛曹も震え上がるほど、柳本は怒っていた。柳本は無骨、不器用な人柄であったが、一旦、心を許せば、どこまでも誠実で人情味があった。だが、内には烈々たる闘志を秘めており、いい加減、妥協というものは許さなかった。

昭和17年(1942年)5月初旬、横須賀にある海軍料亭「小松」で、次期作戦の準備を名目に、慰労会が行われた。蒼龍の幹部士官100人余が、二階の大広間に並んだ。まず、柳本が一通りの挨拶文を述べ、「以上終わり、これからは無礼講でやってくれ」と呼びかけた。すると一気に座は活気付き、女将の合図で芸者達も入って来て、場を盛り上げた。柳本は下戸であったが、能登呂の一件以来、無理をして、杯を受けるようにしており、士官達の差し出す杯を次々に飲み干していった。すっかりできあがった柳本は、無骨な軍歌を歌いながら、剣舞とも柔道ともいえない奇妙奇天烈な踊りを披露して、場の大喝采を浴びた。宴会は、盛大に夜更けまで続いた。副長の小原中佐は、この日が海軍生活の中で最良の時であったと述懐している。

2017.05.04 - 城跡・史跡訪問記 其の三

備中松山城は、岡山県高梁市にある山城である。この城は、戦国時代、中国地方の覇者、毛利氏と、備中の戦国大名、三村氏との間で繰り広げられた戦い、備中兵乱の舞台となった事で知られている。

延応2年(1240年)、備中有漢郷(高梁市有漢町)の地頭に任じられた、秋庭三郎重信によって築かれたのが、この城の始まりとされる。城は、標高430メートルの臥牛山山頂に築かれ、時代が下るにつれ、改修、強化されていった。戦国時代を迎えると、備中から勃興してきた戦国大名、三村氏の本拠となった。この三村氏の最盛期を作り出したのが、三村家親(1517~1566)である。家親は、中国地方の雄、毛利氏の後援を受けて、備中一国を平定し、更に備前や美作への進出を図ったが、それに立ちはだかってきたのが、備前の実力者、宇喜多直家であった。直家は、備前の戦国大名、浦上宗景の被官の立場であったが、家中随一の勢力を誇っていた。だが、直家は今の段階では、家親には抗し難いとみて、暗殺者を送り込んで家親を亡き者とする。

家親の跡を継いだ次男、元親は、直家に深い遺恨を抱き、永禄10年(1567年)、備前に攻め入って復仇戦を仕掛けた。この戦いは、三村軍は1万人余で、宇喜多軍は5千人余であったと云われており、三村方が優勢であったが、直家は謀略と戦術を駆使して、これを大いに打ち破った(明善寺合戦)。この勝利を受けて直家の勢威は増し、徐々に戦国大名化していく。一方、元親は、これ以降も幾度と無く、直家と干戈を交えたものの、兄、荘元祐(しょう もとすけ)が討死するなど、敗北が相次いだ。天正2年(1574年)、苦境にあった元親に、更なる追い討ちがかけられる。毛利氏が、仇敵、宇喜多直家と盟約を結んだとの報がもたらされたのである。元親はこれまで、毛利氏を盟主と仰いでいたが、この一件だけは許容できず、織田信長や浦上宗景と結んで、反旗を翻した。これを受けて毛利氏も大軍を催し、直家と共同で、備中に攻め入らんとした。

同年11月、毛利輝元、小早川隆景は数万の大軍を率いて、備中に攻め入り、元親も一国を挙げて、これを迎え撃った。この時の毛利軍の兵力は8万人で、三村軍は1万人であったと云われているが、過大だと思われ、3万人対5千人が妥当なところだろう。毛利軍は圧倒的な兵力をもって、支城を次々に落としてゆき、それらを守っていた、元親の兄弟達、三村元範、上田実親も討死していった。大半の支城を落とした毛利軍は、仕上げとして松山城を囲む。だが、この頃の松山城は、臥牛山一帯に「砦二十一丸」と呼ばれる出丸を設けて、全山要塞と化していた。天正3年(1575年)3月、毛利軍は、松山城に力攻めを加えたが、手痛い反撃を受けて撃退される。以降、毛利軍は兵糧攻めに切り替えて、長期包囲に入った。

元親は半年余、篭城を続けてきたものの、孤立無援で援軍の見込みは無く、寝返る者も相次いだ。同年5月22日、元親は自刃を決意するが、家臣の説得を受けて、城から落ち延びんとした。しかし、松連寺まで来たところで、毛利兵に取り囲まれ、最早、これまでと定める。そして、小早川隆景に使者を送って、自刃を申し出た。この時、元親は、「今回の戦は宇喜多を憎んでのもの、決して毛利を裏切ったのではない」と伝えたとされる。同年6月2日、毛利氏の検使が見守る中、三村元親は時世の句、数首を残して、腹をかき切った。享年は不明である。元親の子で8歳になる、勝法師丸も捕らえられていたが、その利発さを恐れた、隆景によって斬られたとされる。これにて、三村氏は滅亡し、備中国と松山城は、毛利氏が領有する所となった。

以降、松山城は、毛利氏の拠点として用いられるが、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで、毛利輝元が、西軍側の主将となって敗れた為、徳川氏に接収された。備中国奉行として小堀正次、政一が城番として置かれた後、城主は、池田氏、水谷氏、安藤氏、石川氏、板倉氏と目まぐるしく移り変わって、明治の世を迎えた。明治政府の発した廃城令以降、城は朽ち果てるに任され、倒壊寸前となったが、昭和15年(1940年)、大修理が行われて、現在の姿となった。この時、ほぼ全面的に建て替えられたので、昔の原形とは若干、異なっている。天守閣は二層二階で、現存12天守の中では最も小振りだが、最も高い標高に存在する。

備中松山城 posted by (C)重家

↑大手門石垣

備中松山城 posted by (C)重家

↑大手門石垣

この辺の石垣は、見応えあります。

備中松山城 posted by (C)重家

↑三の平櫓東土塀(さんのひらやぐらひがしどべい)

現存する土塀です。

備中松山城 posted by (C)重家

↑本丸

備中松山城 posted by (C)重家

↑天守閣

小振りな天守閣で、内部もこじんまりとしています。

備中松山城 posted by (C)重家

↑天守閣内部

備中松山城 posted by (C)重家

↑天守閣内部

備中松山城 posted by (C)重家

↑二重櫓

備中松山城 posted by (C)重家

↑城下町

備中松山城 posted by (C)重家

↑城下町

備中松山城は、現存12天守の城の1つであって、天守閣目当ての人も多いかと思いますが、過大な期待は抱かない方が良いでしょう。それよりも、大手門の石垣や、本丸からの眺めを楽しむといった感じが、良いかと思います。それと、ここは戦国の争乱の地であったので、歴史の説明を読みながら散策すると、より楽しめるでしょう。

2017.04.25 - 城跡・史跡訪問記 其の三

鬼ノ城(きのじょう)は、岡山県総社市にある古代山城である。

鬼ノ城の築城年代は、はっきりしていないが、出土した遺物のほとんどが7世紀後半から8世紀初頭の物である事から、7世紀後半に築城されたと見られる。この城は、当時の国際関係の緊張を受けて築城された、国家的事業による城郭である。西暦660年、朝鮮半島南西部にあった国家、百済が唐・新羅連合軍の攻撃を受けて滅亡する。百済の遺臣達は、その後も抵抗して復興運動を続け、その援助を日本の王朝、倭国に求めた。百済と倭国は、長らく友好関係にあった事から、大和朝廷はこの求めに応じ、朝鮮半島に数万の兵を送った。しかし、663年、倭国・百済連合軍は、白村江において、唐・新羅連合軍に破れ、百済復興の夢も潰えた。大和朝廷は、唐・新羅による日本侵攻を警戒して、西日本各地に城を築いた。その城の1つが、鬼ノ城である。

鬼ノ城は、吉備高原南縁、標高397メートルの鬼城山を中心に築かれた。頂部は平坦、斜面は急傾斜で、既に天然の要害の地を成していた。そこに、土塁や石垣を鉢巻状に巡らせて山頂部を囲い込み、その全長は2.8キロに達した。大半は土塁であるが、土を強く押し固めた版築工法によるもので、非常に頑丈で、高さは約6メートルあった。山頂部にあるが、水の湧き出る谷が幾つもあるので、飲料水に困る心配は無い。規模壮大な城門が東西南北、四箇所に設けられ、中心部には、食料貯蔵庫と見られる高床倉庫が設けられ、城内には鉄器を製作、修理する鍛冶工房もあった。その規模を見ると、数千人の長期の篭城が可能であったろう。鬼ノ城の名は史書にこそ載っていないが、国家的事業による築城であったのは間違いない。

鬼ノ城 posted by (C)重家

↑鬼ノ城の全体図

鬼ノ城 posted by (C)重家

↑西門

鬼ノ城 posted by (C)重家

↑西門

ここだけ復元されています。

鬼ノ城 posted by (C)重家

↑南を望む

晴れていれば、瀬戸内海や四国も望めるようです。

鬼ノ城 posted by (C)重家

↑鍛冶工房跡

築城に使う鉄器を、ここで製作していたそうです。

鬼ノ城 posted by (C)重家

↑東門

鬼ノ城 posted by (C)重家

↑屏風折れの石垣

ここの石垣が、鬼ノ城の見所の1つです。

鬼ノ城 posted by (C)重家

↑屏風折れの石垣

結構な急斜面に築かれています。かなりの難工事だったでしょう。

鬼ノ城 posted by (C)重家

↑土塁跡

年月を経ているので、高さはそれほどありませんでしたが、それでも土塁だとはっきり分かりました。

鬼ノ城 posted by (C)重家

↑北門

西門から、一周廻って来ました。遺跡見学も良いですが、周りの景色も良かったです。晴れていれば、素晴らしい眺望が得られるでしょう。

木村重成は、大阪の陣で活躍した、豊臣方の勇将として知られている。生年は不明で、両親もはっきりしておらず、父は、豊臣秀吉の家臣、木村重茲、母は、豊臣秀頼の乳母、宮内卿局(くないきょうのつぼね)であったと云う。秀頼とは乳兄弟の関係であった事から、篤い信頼を受け、若くして側近として重きを成した。慶長16年(1611年)3月、豊臣秀頼と徳川家康が二条城にて会見した際には、替えの脇差持を勤めた。

慶長19年(1613年)11月、大阪冬の陣で、重成は初陣を飾る。大阪城の北東、大和川を渡った低湿地帯に今福という村落があった。豊臣方はこの地に4重の柵を築いて、徳川方の接近阻止を図った。守るのは、矢野正倫と飯田家貞を将とする、6百人の兵であった。一方、徳川家康は、佐竹義宣率いる1,500人の兵を差し向けて、今福攻撃を命じる。11月26日未明、佐竹隊は猛攻をかけて、4重の柵を打ち破り、矢野正倫と飯田家貞を討ち取った。この形勢を見た豊臣方は、木村重成に兵を授けて、反撃させる。佐竹隊は、木村隊の接近を見て後退し、奪取した柵を利用しつつ防戦した。木村隊は、佐竹隊を徐々に追い込んでいったが、南岸の上杉景勝の鉄砲隊が、援護射撃を加えてきたので、攻撃は行き詰った。

そこで、豊臣方は更に後藤基次を援軍に差し向けて、木村隊を援護させた。両隊合わせて3千人余となり、威勢は大いに上がった。後藤隊は、対岸の上杉鉄砲隊に銃撃を加えて、地に伏せさせると、木村隊と合わせて前面の佐竹隊に突撃していった。佐竹隊は防戦に努めたものの、木村隊によって重臣、渋江政光が討ち取られ、梅津憲忠も重傷を負って、本陣も危うくなる。たまらず佐竹義宣は、対岸の上杉景勝に援護を求めた。景勝は求めに応じて、堀尾忠晴や榊原康勝の隊と合わせて大和川の中洲を渡り、援護射撃を加えた。木村、後藤隊は佐竹隊を追い詰めていたが、新手の到来を受けて城に後退した。この戦いは、両者痛み分けと言ったところであった。

大阪冬の陣、豊臣方は善戦したものの、孤立無援の状況である事には変わりなく、徳川方と折り合いを付けねばならなかった。和睦の際、重成が豊臣方の正史として徳川方の陣所に赴き、そこで秀忠と会見して誓詞を受け取った。その時の立ち居振舞いや、礼儀作法が理にかなっていた事から、賞賛を受けた。だが、翌年、和議は脆くも破れ、大阪にて、戦国最後の大決戦が繰り広げられる事となる。慶長20年(1614年)5月6日、大阪夏の陣、重成は、徳川方を迎え撃つべく、八尾、若江に向けて出陣した。戦いを前にして、重成は既に死を決しており、姉婿の猪飼野 左馬之介(いかいの さまのすけ)に宛てて、遺書を送ったとされる。その時の書状の写しが伝わっている。写しの日付けは4月6日であるが、これは5月6日の間違いだと思われる。

「一書を啓(もう)します。まずもって、傷の痛みはいかほど和らいだでしょうか。朝夕心許無く案じています。お聞き及びでしょうが、(敵は)まったく隙がなく、残念ながら城中の有り様ははかばかしくありません。とかく天下は家康にあると存じています。昨夕も石川肥後守(康勝)という私の同輩と、城中の詮議について語り合い、御母公(豊臣茶々)の下知による手分け、手配は承知しない事が尤もだと決めました。私は昨朝七つ(午前4時)に下知を承知せず、摂津鴫野(せっつしぎの)へ出陣し、分相応の働きをして諸人が驚目、致しました。

とかく一日も早く討死をする覚悟です。貴方は昨今の篭城、そのうえ数ヶ所の深手を負われているので、油断なく早々に所領に引き戻られる事が、尤もだと考えています。誰も嗤ったりしないでしょう。私は家康と懇志の筋目(ねんごろな関係)があるので、板倉伊賀(勝重)より度々、内意を伝えてきましたが、当君(秀頼)に対し二心を抱くのは士の本意ではありません。すこしばかり考えたりもしましたが、人並みに月日を送る気はありません。そこで、この香炉を姉君にお届けください。また、この太刀は家康より私が十三の元服の祝いとしてもらったものです。

使者は本多平八郎(忠政?)であり、口上では家康秘蔵の大業物(おおわざもの)にて来国俊(らいくにとし、鎌倉時代の刀工)との由でした。私は数度の戦いに、この太刀で一度も不覚をとった事がありません。ですから、大波と名付け、今日まで所持してきましたが、貴方へ形見に送ります。ご秘蔵ください。一城内にありながら、一時も心を割って話し合う機会もなく、他人同然のようであったのは残念でなりません。さぞ、姉お照殿はお恨みになるでしょう。この件は、私に事情あっての事なので宜しく弁明をしてください。仕方なかったのです。恐惶謹言」

この書状は先にも書いた通り、写しであって本物では無い。しかし、それでも重成本人が書いているかのような、具体的な内容、覚悟の程が伝わってくるので、自筆の書状は確かに存在したのではないか。

この書状が実在したとして話を進める。重成には、兄弟が何人か存在しており、その内の1人が姉の照で、豊臣家臣、猪飼野左馬之介に嫁いでいたようだ。その左馬之介が戦で重傷を負い、重成が案じる様子が伝わってくる。徳川方の大軍が隙無く迫って、城内は動揺していたようだ。そして、重成は、天下の権は既に家康にあって、豊臣方に勝ち目は無いと悟っている。また、大阪城では、女城主、茶々が軍事にあれこれ口出しをして、武士達がそれを苦々しく思っている状況が伝わってくる。重成は、もう命令には従えないと自らの判断で出陣して、5月5日、摂津鴫野にて活躍したと言っている。翌日が本格的な戦いとなるが、この日は、前哨戦の小競り合いに勝ったのだろうか。

家康とは懇意の関係にあったとされるが、詳細は不明である。ただ、重成は秀頼の乳兄弟で、その信頼も篤かったので、取次ぎ役には適任であった。取次ぎ役と良好な関係を結べば、外交交渉も円滑に進めやすい。そういった事情で、家康は早くから重成に目を付けて、贈り物などを送ったのだろう。その家康から、内応を促されたものの、重成は二君には仕えずとの覚悟を定めている。そして、左馬之介に使者を遣わして、形見の品を渡し、城から落ち延びるよう勧めた。城内では、親身な付き合いが出来なかった事を詫びて、手紙を締めている。姉夫婦のその後は不明であるが、この書状が伝わっているのを見れば、生き延びたのではないか。猪飼野左馬之介と照の子孫とされる、木村権右衛門の邸宅跡が大阪に存在している。

5月6日、重成は、最後の戦いに臨む。徳川方は、河内口、大和口、紀伊口の三方から、大阪城に迫っていた。この内、河内口の徳川方が主力で、家康や秀忠の本隊も含まれていた。そこで重成は、河内口の徳川方を迎え撃つべく、大阪城から東方8キロに位置する、八尾、若江方面に向かった。木村隊6千に続いて、長宗我部盛親隊5,300も出陣する。6日午前2時頃に出発したが、道に迷った挙句、沼地で立ち往生するなどして、午前5時にようやく若江に着陣した。重成は、6千人の兵を三手に分けて布陣する。そこへ、徳川方の藤堂高虎隊5千人が接近し、右備の藤堂良勝、藤堂良重ら1千人が、攻撃を仕掛けてきた。木村隊も右備700人が応戦し、数度の激突の後、藤堂良勝、良重の両将を討ち取って撃退した。重成は緒戦に勝利したが、追撃はさせず、玉串川の西側堤防上に鉄砲隊を配して次の敵に備えた。その頃、南西の八尾では 、長宗我部隊と藤堂隊が戦いを始めていた。

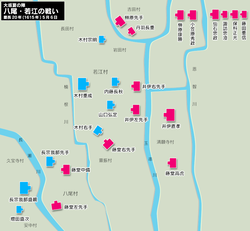

↑八尾・若江の戦い(ウィキより)

木村隊の前に、次に現れたのは、井伊直孝勢9千人余であった。井伊勢は数において勝っていたが、若江は川と湿地が広がる地形で、全軍の投入は難しかった。そこで、直孝は直率する5,600人で木村隊に挑む。6日午前7時頃、井伊隊は、玉串川の東側堤防に上がると、鉄砲の一斉射撃を浴びせかけた。木村隊は鉄砲戦に押されたのか、それとも予定通りであったのか、玉串川西岸から後退する。重成は、田んぼが広がる湿地帯の中、味方には足場の良い所に陣取らせ、敵には細い畦道を通らせて、そこを叩くつもりだったようだ。木村隊を追って、井伊隊左備の川手良列が1,200人をもって突撃してきたが、深追いしてきた川手良列を討ち取って、これを撃退する。

次に井伊隊右備の庵原朝昌((いおはら ともまさ)1,200人が突入してきて、混戦となるも、これも撃退した。そうと知った井伊直孝は怒って、自ら本隊3, 200を率いて突撃する。重成も全力でこれを迎え撃ち、両軍入り乱れての激闘となった。人数的にはほぼ互角であったが、井伊隊は徳川方きっての精鋭であり、その猛攻を受けて、木村隊は徐々に押され始める。木村隊は、夜通しの行軍と、藤堂隊、井伊の川手隊、庵原隊、直孝本隊による連続攻撃を受けて、疲れが出てきたのかもしれない。 それまで様子見をしていた榊原康勝、丹羽長重らの隊も、井伊隊の優勢を見て、木村隊左備に攻撃を開始する。6日午後14時頃、味方が総崩れとなる中、重成自身、槍をとって奮戦したものの、ついに力尽きて討たれた。重成の首を取ったのは、安藤重勝、または庵原朝昌であったと云う。

木村隊は重成を始め、350人余が討死した。勝った井伊隊も100人余の討死と多数の負傷者を出して、翌7日の、最終決戦の先鋒は辞退した。八尾では、長宗我部隊が藤堂隊相手に戦いを優勢に進めていたが、木村隊壊滅を受けて撤退を開始する。しかし、そこを藤堂、井伊隊に追撃されて、長宗我部隊も壊滅的打撃を被った。こうして八尾・若江の戦いは、豊臣方の敗北に終わった。重成は戦いを前に、頭髪に香を焚きこんでいたと云われている。家康のもとにその首が運ばれてくると、麗しい香りが漂ってきた。家康は、その覚悟のほどを知り、「稀代の勇士なり、不憫の次第なり」と述べたと云う。木村重成、享年は不明であるが、まだ20代前半であったろう。華も実もある若武者であった。