2012.08.08 - 城跡・史跡訪問記 其の二

1275年3月、元はついに南宋を滅ぼして、全中国を支配下に置いた。これは、元がアジアの覇権国となった事だけでなく、日本遠征にも本腰を上げて取り掛かれる事を意味していた。そして、1279年2月、フビライは中国の泉州に600隻の船舶建造を命じ、同年6月には朝鮮半島の高麗にも900隻の船舶建造を命じた。1280年8月、フビライの下で日本遠征の討議がなされ、作戦方針が決定した。忻都(きんと)と洪茶丘(こうさきゅう)率いる東路軍(元、高麗、漢(旧金国)の兵)4万人と900隻の船団は朝鮮の合浦から出航し、范文虎(はんぶんこ)率いる江南軍(旧南宋軍)10万人と3500隻の船団は江南から出航する。

両船団は壱岐で合流した後、日本上陸を試みる事となった。弘安4年(1281年)5月3日、東路軍4万人を乗せた船団が、合浦から出航する。今回の元軍は、日本での居住を考慮して鍬(すき)、鍬(くわ)も積み込んでいたと云う。5月21日、東路軍は対馬に来襲して制圧すると、現地の武士団を打ち破って、再び住民を蹂躙し尽した。5月26日、続いて壱岐を制圧すると、ここを九州上陸の基地とする。東路軍と江南軍は6月15日を期日として、この壱岐で合流する予定であったが、江南軍はまだ出航もしていなかったので、まずは東路軍のみで九州上陸を図る事となった。

同年6月6日、先鋒となった東路軍は、勇んで博多湾に姿を現した。だが、彼らが見たのは、博多湾一帯に築かれた石築地(いしついじ)の威容であった。石築地とは、その名の通り石を積み重ねて作られた元寇防塁で、高さは2メートルから3メートル、幅は約3メートルあって、これが東の香椎から西の今津までの間、約20キロメートルに渡って築かれていた。前回の文永の役の折、元軍に博多上陸を許して苦戦を強いられた戦訓を受けて築かれたもので、現代風に言えば上陸阻止陣地と言うべきものである。

この石築地の上に、前回よりも数を増した日本の武士団が満を持して待ち構えていた。そして、その中には、主従8人で駆け付けた竹崎季長の姿もあった。東路軍は日本側の固い防備を見て博多上陸は困難と判断し、とりあえず陸続きの志賀島に上陸して、そこを停泊地とした。同日夜半、日本の武士団は船に乗って夜襲を仕掛け、夜が明けるまで元軍と激しい船戦を行った。だが、小振りな日本船は、元軍の大船相手に苦戦したそうである。

↑石築地の上に陣取る菊池武房の軍勢と、その前を行進する竹崎季長一行

6月8日、日本の武士団は、海の中道(志賀島へ伸びる砂州)を渡る一団と、船に乗って攻撃を加える一団とに分かれて、東路軍に総攻撃を加えた。海の中道を通ってきた日本軍は元軍に弩(ど)を浴びせられるなどして数百人が死傷したが、それでも激しい攻勢を続けて元軍を敗走させ、一時は東路軍大将の洪茶丘を討ち取る寸前まで追い詰めた。この志賀島を巡る戦いには竹崎季長も参加しており、奮戦の末、季長と従者2人が負傷して、1人が戦死した。負傷した季長は守護代の安達盛宗(泰盛の息子)に体面して、引付に肥後国の一番に戦功を書いてもらった。

志賀島の戦いは13日まで続き、東路軍は利あらずとして壱岐まで後退していった。その頃、范文虎率いる江南軍は6月中頃から下旬にかけてようやく出航し始めていた。一方、日本軍は6月末から7月初旬にかけて壱岐に上陸し、東路軍と激しい合戦となって双方多数の討死を出した。一連の戦いで、幕府の有力御家人の少弐資能は84歳で戦傷死し、その子の少弐経資は負傷し、その子となる少弐資時も19歳で戦死している。

7月初旬、江南軍は平戸付近に続々と到着し始めたので、東路軍もそれに合わせて壱岐から平戸に移り、そこで両船団はようやく合流を果たした。これで、元軍は人数14万人余、船舶4400隻余の壮観となった。7月27日、これまで東路軍のみが戦って苦戦を強いられてきたが、やっと戦力が出揃った事で元軍も奮い立ち、再び九州上陸を図って動き出す。しかし、博多表の防備が固いと知ったので、今度はその裏手を突くべく、肥前国の沖に浮かぶ鷹島(たかしま)を制圧した。

だが、そうと知った日本軍はすぐさま兵船を出して反抗に出たので、鷹島周辺で激しい船戦が繰り広げられる事となった。そうした戦いの日々が続く中、平戸、鷹島付近に突如として、台風が現れたのである。そして、7月30日の夜から8月1日の未明にかけて暴風雨が吹き荒れて、元軍の船団は壊滅的な被害を受けた。こうして元軍6、7万人余が海の藻屑となり、フビライの日本征服の野望も波間に没した。元軍の高官の中には自分だけが逃れようとする者がいて、破壊を免れた船から兵を降ろして帰国を図った。

8月5日(日本では閏月7月5日)、取り残されたり、逃走を図ろうとする元軍に対して日本軍の追撃戦が始まった。竹崎季長もこの追撃に加わろうとしたものの、なかなか兵船が廻って来ないので、もどかしさに身悶えしていた。そこへ、安達盛宗(泰盛の子息)の大船がやってくると、季長は、「守護の手の者です。兵船が廻漕(かいそう)されたならば、乗って合戦せよと命じられました」と嘘を言って乗り込んだ。しかし、盛宗の家臣に見咎められて、「安達盛宗が乗る船です。その配下の者以外を乗せる訳にはいかない。降りなさい」と下船を命じられてしまう。

季長は、「君の御大事に役立つために乗ってきたのに、空しく海に突き落とされては報われません。小舟をください。降りましょう」と言って、やむなく小舟に乗り移った。季長は次に「たかまさ」と言う武士の船を見かけると、「船を寄せられよ」と呼びかけた。それを受けて、たかまさの船は近づいてきたが、なかなか乗り込む事が出来ず、季長は、「内密に命じられた事があります。船を近づけてください」と頼み込んだ。

だが、たかまさは一見して怪しみ、「守護が乗っている様子では無い。船を遠ざけよ」と命じた。そこで季長は、「仰せの様に守護は乗っていません。この舟は遅いので乗せてもらうために偽りを申しました」と弁明した。それでも、たかまさは乗せてくれないので、季長は手をすり合わせて、「それならば、私1人だけでも乗せてください」と頼み込むと、さすがに根負けしたのか、たかまさは、「戦場で無ければ、どうしてそこまでたかまさに懇望する事があろうか」と言って、季長1人は乗せてくれた。しかし、季長の郎党達は海上に置いてけぼりの形となり、彼らは大いに嘆いた。それに季長は家臣に兜を預けていたので、脛当(すねあて)を外し、それを烏帽子に結び付けて兜の代用にせぜるを得なかった。

季長はたかまさに、「命を惜しんで乗り移ったと思わないでください。敵船に乗り移るまでと考え、便乗致しました。元軍は、日本船が近づくと熊手をかけて生け捕りにすると聞いています。生け捕られて異国に渡るぐらいならば、死んだ方がましです。私が熊手にかけられたならば、鎧の草摺りのはずれを切ってください」と頼んだ。たかまさはその覚悟の程に感銘を受け、「不覚をしました。野中殿(季長の親類)ばかりは乗せてあげるべきでした」と言い、郎党から兜を脱がせて、それを季長がかぶる様に勧めた。

だが、季長は、「ご厚意は嬉しいのですが、その者が兜を付けずに戦死したならば、季長のせいと妻子が嘆くのは身が痛みます。兜は頂けません」と断った。そして、この日の戦いで、季長は言葉通りに元軍の船に乗り移り、見事に首級を挙げたのだった。そして、翌8月6日、季長は、鎌倉幕府から送られて来た使者、合田遠俊のもとへと出向き、合戦報告をした。遠俊は、嘘を何度もついてでも船に乗り込んで、手柄を挙げた季長に驚き、「大猛悪(勇猛果敢)」の人であると賞賛して、その戦功を報告する事を約束してくれた。次に季長は、守護代、安達盛宗に対面して首級2つを示し、側に控える引付の者がその戦功を書き記した。これによって季長は、前回以上の恩賞を賜ったと思われる。

↑元軍の兵船に乗り込み、首を取らんとする竹崎季長

季長の頭からは兜代わりの脛当が外れ、烏帽子姿となっている。

↑安達盛宗に戦功報告する竹崎季長

左が季長で、右上が盛宗、右下が戦功を引付に記す執筆(しゅひつ)

日本軍による掃討戦は8月7日頃には終わり、元軍数万人が捕虜となって博多に連行された。脱走に成功した南宋人捕虜の報告によれば、捕虜の内、唐人(南宋の人間)は奴隷として助命されたが、蒙古、高麗、漢人(旧金国)は許されず、悉く首を刎ねられたと云う。この元寇では神風のご加護によって、日本は救われたと評される向きが多い。だが、実情はそうでは無いだろう。第一次の文永の役では、元にはまだ主敵である南宋が健在であったので、日本に対しては最初から懲罰目的と威力偵察が目的であったのではないか。

たかだか3万人程度では、最初から日本征服は不可能であり、おそらく元軍は台風の被害があろうと無かろうと、一航過の襲撃と決めていたのだろう。それに加えて日本武士団の奮闘も、元軍の早期撤退を促したのだろう。第二次の弘安の役では、元は南宋を滅ぼしていたので、本腰を上げて日本征服に取り掛かろうとした。しかし、今度は、日本側も満を持して待ち構えていたので、台風の被害を受けなくとも、結局は引き揚げざるを得なくなっていただろう。神風を過大評価する事は、日本武士団の必死の努力を過小評価する事に繋がる。

一方、元のフビライにとって、日本遠征は大変、苦い思い出となった。遠征軍の主体は旧南宋兵や高麗兵であったとは言え、莫大な費用と労力をもって作り上げた兵船、武具、兵糧を失った事は痛かったに違いない。しかし、フビライにとって、人的な損失に関しては、許容範囲であったと思われる。元は南宋を滅ぼした事によって数十万もの旧南宋兵を抱え込む事となったが、これらに然るべき職を与えないと社会不安の元となる。そこで、日本遠征に事寄せて、これらの失業軍人を体よく送り出したのだろう。

勿論、勝つ事が最も望ましいが、もし敗れたならば全滅しても構わなかった 実際、台風の被害を受けたとは言え、元軍は多くの兵員を置き去りにしている。鎌倉幕府は元軍を撃退し、国を守ったが、侵攻を受けた側であるので、何ら得られる物は無かった。それどころか、主役として活躍した御家人達の多くは戦役の負担と恩賞不足に泣き、民衆にも負担を強いる事となった。それらの不満は蓄積されてゆき、やがては鎌倉幕府の衰亡に繋がっていく。尚、元寇によって日本と元との交易は途絶えたかのように見えるが、そうでは無い。日本と大陸の交易は、元寇の最中であっても途絶えておらず、むしろこれ以降、より活発になっていくのである。

弘安7年(1284年)4月4日、二度に渡る元寇を退けた鎌倉幕府執権、北条時宗は34歳の若さで病死した。未曾有の国難を受けて、人知れず心身を磨り減らしていたのであろう。その跡を嫡子の貞時が継いだが、まだ14歳の少年であったため、幕府の重鎮、安達泰盛が政治を切り盛りした。しかし、泰盛は、もう1人の幕府有力者、平頼綱との対立を深めてゆき、翌弘安8年(1285年)11月17日、頼綱の急襲を受けて受けて殺された。この霜月騒動と呼ばれる政争は全国に波及して、各地で泰盛派と頼綱派による合戦が起こり、竹崎季長が世話になった安達盛宗や少弐景資も泰盛派として戦ったものの、敗れて命を失った。 この霜月騒動で、竹崎季長がどのような立居地にあったのかは不明である。

正応6年(1293年)2月9日、48歳となっていた季長は、元寇における自らの戦い振りを記録として残しておこうと思ったのか、絵巻物の作成に取り掛かった。これが、『蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば)』である。その中には、霜月騒動で命を失った安達泰盛、盛宗父子や少弐景資の姿もあって、彼らは取り分け、色鮮やかに描かれている。何れも、季長にとって忘れられぬ人物であり、この絵詞には自らの戦功を示すだけでなく、世話になった人々に対する感謝の念や、追悼の念も込められているのである。

主要参考文献、『日本の中世9 モンゴル襲来の衝撃』

文永12年(1275年)6月、文永の役から半年が経った頃、季長は幕府から恩賞の沙汰が来るのを今か、今かと待ち続けていた。所領の訴訟に敗れ、厳しい経済状態に置かれていた季長は、恩賞として知行地を賜る事を心から願っていた。しかし、一行にその気配は無く、焦りが募るばかりであった。文永の役では武勲を立てたはずなのに、それが、鎌倉の将軍の耳に達していないのではないかと、季長は思い定め、ならば鎌倉まで直接出向いて、訴えようと決した。ところが、そうと知った一族の長老は、余りにも恐れ多いとして、思い止まる様、諫止した。それでも季長の決意は変わらなかったので、一族の不興を買う事となった。同年6月3日、季長は旅の費用を工面する為、馬と鞍を売り、2人の従者のみを連れて旅立ったが、一族の者は援助せず、誰一人として見送らなかった。

季長は一族のこの仕打ちを深く恨み、今回の訴えが届かない場合には出家して、故郷には二度と帰らぬ覚悟を決めた。季長は長門国に渡って赤間関に着くと、ここで、季長の烏帽子親であり、長門守護代でもある三井季成に会いに向かった。烏帽子親とは、男子が元服する際、成人の象徴たる烏帽子をかぶせて、幼名から大人の名前を名付けてくれる人物の事である。烏帽子親と烏帽子子との間では、実の親子関係に次ぐ、または同等の絆で結ばれるとされている。

三井季成はわざわざ遊女を呼んで宴を催すなど、心からの歓待で季長を出迎えてくれた。その上、出立の際には河原毛の馬と銭を餞別として渡してくれた。逆風の中での人の情けは、季長の心を温めると共に、勇気を奮い起こすものであったろう。だが、鎌倉に入るまでに季長の従者は1人減って、2人だけの旅路となる。同年8月10日、季長は伊豆国に入ると、その地の三島大明神を参詣して、弓箭の祈祷を行った。翌11日にも箱根権現を参詣して、祈祷する。8月12日、鎌倉に到着すると、まずは由比ヶ浜に出向いて塩湯をかぶって身を清め、その足で鶴岡八幡宮に参詣して、ここでも弓箭の祈祷を行った。

季長は三島、箱根、鶴岡の三大社を訪ねて、訴えの成就と自らの武運長久を一心に祈ったのだった。そうした上で、いよいよ幕府の奉行に訴え出たのであるが、従者を1人引き連れただけの弱小御家人に、わざわざ面会しようという物好きな奉行人はいなかった。奉行人が受け付けてくれない限り、裁判は始まらず、従って季長の訴えが取り上げられる事も無い。困り果てた季長は再び鶴岡八幡宮を参詣して、一心不乱に祈りを捧げた。そのまま2ヵ月の月日が空しく流れるが、季長はそれでも諦めずに機会を待ち続ける。

そして、10月3日、いよいよ待ちに待ったその機会が巡って来た。執権、北条時宗の舅であり、鎌倉幕府の最有力者でもある安達泰盛に、直接訴え出る僥倖を得たのである。これには、烏帽子親である三井季成の助け舟があったと思われる。これが最初にして最後の機会と心得る季長は、自らの思うところを必死になって訴えかけた。

↑安達泰盛に訴えかける竹崎季長

季長、「鳥飼で先駆けをして元軍と合戦し、自らの乗馬と旗差の馬を射殺され、季長ら3騎が負傷したので、白石通泰を証人に立てて少弐景資の引付(合戦報告書)の一番に記録されました。この事を少弐経資(景資の兄)に申し立てたところ、先駆けの子細を報告して、将軍の仰せを追って申し上げると言ってくれました。ところがそれが成されず、将軍のお耳に達していない事に、弓箭の面目を失いました」

泰盛はそれに対して、「討死、分捕の功はあるのか」と尋ねる。

季長、「討死、分捕はありません」

泰盛、「討死、分捕の戦功が無いのであれば、合戦の忠をした事にはならない。経資の書状には傷を被ったとの記載が見えるので、それで十分ではないか」

季長、「先駆けをして景資の引付の一番に記録されたのに、経資の報告からは漏れて、将軍のお耳に達していない事を申し上げているのです。ご不審な点がありましたら、景資へ御教書をもってお尋ねください。その結果、私が申し上げた先駆けの功が嘘であると景資が起請文をもって申し上げたなら、私の勲功は捨てられ、この首を召してください」

泰盛、「御教書を出して尋ねると言う事は、先例が無いので叶うものでは無い」

季長、「土地の訴訟や日本での合戦恩賞でも、先例をもって事を成すべきでしょう。しかし、異国との合戦では、先例があるとも思えません。先例が無いので景資にお尋ねにならず、将軍のお耳に達しないとなれば、弓箭の勇みをどうして成す事ができましょうか」

泰盛、「言い分はもっともであるが、裁判の決まりでは、先例が無ければどう言っても叶うものではないのだ」

季長、「重ねて申し上げるのは恐縮でありますが、直接に恩賞をもらおうという訴訟ではありません。先駆けをした事を、景資にお尋ね頂きたいのです。その結果、私が嘘を申しているのであれば、勲功は捨ててこの首を召してください。私の言う事が真実であれば、将軍のお耳に入れて頂き、次の合戦の勇みにしたいと申し上げているのです。もし、このまま捨て置かれましては、生前の嘆き、これに過ぎるものはありません」

泰盛、「合戦の事はよく承った。将軍にご報告しておこう。恩賞については間違いなかろう。急ぎ国へ下向して、重ねて忠節を尽くしてもらいたい」

季長、「将軍にご報告頂ければ、仰せに従って肥後に下るべきところですが、本領の訴訟が上手くいかず、無足の身であるので、帰るべき場所がどこにあるともわかりません。家臣になれば面倒を見てくれると言ってくれる身近な人はいますが、なまじ、ころはた(小さくとも独立した自分の旗)を指そうとしていますので、面倒を見てくれる人はいません。どこにいて後日の御大事を待てばよいのかわかりません」

泰盛、「山内殿(北条時宗)からすぐに参るべきとの仰せである。合戦の事はまた承るであろう」

季長には帰るべき場所が無いので、恩賞の沙汰があるまで、しばらく鎌倉滞在を続ける事にした。

当初、泰盛は、季長の訴えを受け付けない態度であったが、恩賞よりも弓箭の面目を施してもらいたい、嘘があれば首を召してもらいたい、との言い分にはさすがに意気に感ずるものがあったのだろう。そして、無足であっても他人の庇護は受けず、自らの旗を指したいという心意気も気に入ったに違いない。泰盛が側近に話したところでは、季長を大変強情な人であるという意味の「奇異の強者(こわもの)である」と述べ、「幕府の次の御大事にも駆けつけてくれる武士だろう」と評したのだった。10月4日に季長が安達邸に参上して、泰盛の側近と話をした際、この言葉を伝え聞いたそうである。それによれば、恩賞も間違いないとの事であった。逆境にあっても決して諦めず、その身は小なりと言えども、武士としての言い分を貫き通した季長に、天は微笑みかけたのだった。

それから1ヶ月後の11月1日、季長は鶴岡八幡宮を参詣した後、安達邸に参上する。季長は見参所から奥へと案内され、そこで泰盛の手自ら、所領拝領の下文(くだしぶみ)を賜ったのだった。それには、季長を肥後国海東郷の地頭に任ずるとあった。

泰盛、「すぐに肥後に下るのか」

季長、「申し上げました先駆けの事が、将軍のお耳に達して恩賞にあずかったならば、急いで肥後に下向して次の御大事を待ちましょう。将軍のお耳に達していないのであれば、少弐景資に先駆けの事をお尋ねくださいと申し上げます」

泰盛、「将軍にその功を披露すると、そなたの分の下文は私が直接渡すようにとの仰せであった。今120人ばかりの恩賞は、大宰府の少弐経資を通して渡すようにと仰せられた」

季長、「私の先駆けの事が将軍のお耳に達しているのであれば、急いで下向してまた忠節を尽くしたいと存じます」

泰盛は、季長の旅立ちに先立って、黒栗毛の名馬を一頭、餞(はなむけ)として贈ってくれた。季長がその名馬に跨り、ころはたを掲げて颯爽と帰っていく姿は、人生の中で最も晴れがましい瞬間であった。

文永11年(1274年)10月3日、朝鮮半島の合浦(ハッポ)から、900隻もの大船団が一路、日本を目指して出航した。その船団には物々しい雰囲気が漂っており、とても平和な商船には見えなかった。甲板には屈強な男で満ち溢れており、船倉にも大量の武具が積み込まれていた。これは、大元国(モンゴル帝国)の長にして、北東アジアの覇者であるフビライの命を受けた、日本遠征軍であった。いわゆる、元寇である。

これまでフビライは度々、日本の鎌倉幕府に使節を派遣して好(よしみ)を通じようとしたが、幕府はこれを黙殺し続け、ついに関係がこじれて今回の兵役となったのだった。フビライが送ってきた国書は日本との通好を求めるもので、それほど高圧的なものではなかったのだが、モンゴル国皇帝が日本国王に書を奉るとあって、両国の上下関係を明らかにして、場合によっては兵を用いるとの文言もあった。これが、鎌倉幕府や朝廷の警戒心を呼び起こし、フビライの度々の返信使節の催促にも応じなかった理由であった。

ともあれ、ここに至っては最早、後戻りは出来ず、両国共、軍の勝敗によって決着をつける他、無かった。元軍の規模は3万人余で、蒙古(モンゴルの兵)、漢(旧金国の兵)、高麗(朝鮮の兵)で構成されていた。総司令官はモンゴル出身の忻都(きんと)で高麗出身の洪茶丘と、旧金国出身の劉復亨の2人が副司令官であった。『八幡愚童訓』によれば、10月5日に元軍は対馬の西岸、佐須浦に上陸し、翌10月6日、地頭の宗助国(そう すけくに)が80騎余でこれを迎え撃ったものの、悉く討死し、勝ち誇った元軍は対馬の住民を蹂躙し尽くした。それによってある者は殺され、ある者は手に穴を穿たれて船に結び付けられ、ある者は異国の地に奴隷として連行されていった。

10月14日、元軍は続いて、対馬と九州の中間にある壱岐島に来襲する。守護代、平経高率いる100騎余が元軍を迎え撃ったものの多勢に無勢、こちらも悉く討死して、壱岐の住民も対馬と同様の憂き目に遭った。対馬、壱岐の住民が元軍の襲来を受けて悲惨な目に遭ったという情報は、たちまちの内に日本全国に伝わって人々は恐れ慄いた。襲来から1ヶ月後の11月11日、甲斐の国の僧、日蓮は、「大蒙古国よりよせて候」、「壱岐、対馬の様になりはしないかと思えば、人々の涙は止まらない」と書き残している。壱岐を制圧した後、元軍は博多に向かうが、その途上、松浦地方にも襲撃を加えた。

これも日蓮の書簡に拠れば、「松浦党は数百人が討たれ、また生け捕られたりしたので、蒙古が押し寄せてきた浦々の百姓達は壱岐、対馬と同様であった」と述べている。高麗側の史料に拠れば、日本で捕らえた少年少女200人を国王と后に献上したとある。元軍の船団は松浦地方から東に進み、10月19日には博多湾に姿を姿を見せた。そして、10月20日にはついに博多湾の西部、今津に上陸を果たした。元軍は福岡平野の中心部目掛けて進撃してくると、九州を中心とする日本の武士団がこれを迎え撃って、激しい合戦となった。

この戦いの関する日本側の同時代史料は極めて少なく、『八幡愚童訓(はちまんぐどうきん)』や『蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば)』」から実情を探る他は無い。『八幡愚童訓』は、鎌倉時代中期の作成でこれも貴重な資料であるが、八幡宮の霊徳を説く目的で作成されており、日本の軍勢は、大将でさえ1万2千騎であるとの大袈裟な表現も含まれている。『蒙古襲来絵詞』については、実際に戦闘に参加した御家人、竹崎季長によって作成されており、欠損や後世の加筆はあるものの、非常に写実的で元寇の第一級史料となっている。『八幡愚童訓』の記述を用いた通説では、日本の武士は敵に名乗りを上げて一騎打ちを挑んだが、元軍はこれを集団戦法で散々に討ち破ったとある。

しかし、日本の武士が名乗りを上げるのはむしろ味方に向けてであって、これは自らの名前を覚えてもらって、戦功を挙げた際に証人になってもらう為である。それに、どこの誰ともつかない異国の敵に向かって一騎駆けをするなど、当時の目からしても自殺行為にしか映らなかっただろう。『蒙古襲来絵詞』には、竹崎季長が先駆けの功を狙って単騎で突撃する場面も描かれているが、その後には、日本の騎馬武士団が集団で矢を射掛けている場面も描かれている。日本の武士団も元軍も同じく、集団で戦ったと考えるのが妥当なところである。

実際に元寇をその目で見て、その肌で感じてきた竹崎季長の奮闘振りを紹介していきたい。竹崎季長は九州は肥後国の出身で、寛元4年(1246年)に生まれ、文永11年(1274年)の文永の役の際には、29歳の壮年の武者であった。しかし、同族内の所領争いに敗れた没落御家人であったので、今回の大事には、僅か5騎だけを率いての参陣であった。さて、季長一行が福岡の息浜に着くと、そこには大勢の武士が控えていた。その日の大将は少弐景資で砂丘の上に陣取り、ここで元軍を待ち受ける方策であった。しかし、季長は、「大将の指示を待っていれば戦に遅れてしまう。一門の中で季長が肥後国の先駆けをしてみせる」との決意を掲げていた。

そして、少弐景資の陣を訪れると、元軍に向かって進み出る事を願い出た。「本訴(所領に関する訴訟)がうまくいかないので、若党(従者)も従わず、私が率いるのは僅か5騎でしかありません。この5騎で、大将の御前で敵を倒して手柄をお目にかける事は適わないでしょう。ならば、兵を進めて先駆けの功を挙げる他は思い付きません。どうか、私達5騎が先駆けをした旨を将軍にご報告願い致します」。景資はこれに応えて、「私はこの合戦で命が助かるとは思っていませんが、もし助かったならば、貴方の先駆けの手柄を将軍に報告しましょう」と言ってくれた。そして、自らは500騎の兵を持っていながらも、季長に先駆けの功を譲る姿勢を見せてくれた。季長はこれに感謝の念を覚えながら、息浜を出発した。

↑息浜の砂丘に陣取る少弐景資とその軍勢

黒い唐櫃(からびつ)の上に腰掛けている人物が、少弐景資

季長は元軍を求めて赤坂へと向かうと、その途上、見事な装いをした武者と出会う。その武者は100騎余の郎党を率いて元軍を蹴散らし、首級2つを挙げて、それを太刀と長刀に貫いて郎党に掲げさせていた。季長はこの武士をあっぱれと思って、「どなたでございますか。たいへんすがすがしく見えますが」と声をかけた。すると相手は、「肥後国の菊池二郎武房と申す者です。そのようにおっしゃるのはどなたですか」と返してきた。季長は、「同じ肥後国の竹崎五郎兵衛季長が馬を走らせます。ご覧ください」と答えると、勇んで元軍に向かっていった。

元軍の本隊は麁原(すそはら)と云う小高い丘に陣取って、ひしめいていた。季長はその麁原に向かって馬を駆けようとすると、従者が、「味方は後ろから続いて来るでしょう。それをお待ちになって、証人を立ててから御合戦ください」と諫止した。ところが、季長は、「弓箭(武門)の道は先駆けをもって賞とする。ただ駆けよ!」と叫んで、突撃を開始する。元軍は麁原から鳥飼(とりかい)の干潟に下りてきて、これを迎え撃ち、雨あられの如く矢を射かけてきた。

まず季長の旗差しが射られて落馬し、季長ら3騎も矢傷を負って血を滴らせた。更に元軍は、「てつはう」と呼ばれる炸裂弾(陶器の器に火薬と鉄片や青銅片を詰めた一種の手榴弾)を投げつけてきて、それが炸裂すると馬は驚いて飛び跳ねた。季長一行が、成すすべ無く討死せんとしていたその時、肥前国の御家人、白石通泰が後方から大勢で駆けてきたので、元軍は麁原に退いていった。季長は実に危ういところを助かり、「馬を射られずに元軍の中に駆け入り、白石通泰の軍勢がやってこなかったならば、戦死していたはずの身であった。意外にも命が助かり、お互いに合戦の証人に立った」と述べた。

この10月20日、元軍は麁原や別府(べふ)といった高台に陣取って、福岡平野の中心部に進撃してきたが、鳥飼や赤坂の地で日本の武士団の激しい迎撃を受けて阻止された。 この日の前線大将で、季長に先駆けを譲った少弐景資も勇戦し、敵の大将と思しき人物を認めて矢を射かけ、見事に命中させている。これが元軍の副将、劉復亨であったとされており、『元史』にも負傷したと記述されている。しかし、日本側も少なからぬ被害を出しており、博多の町や筥崎宮(はこざきぐう)が戦火を受けて灰燼と化し、民衆は悲嘆に暮れたと云う。

↑元軍へ突撃せんとする竹崎季長

中央の元軍兵士3名は、左側の同軍兵士と比べて明らかに筆致が違うので、後世の追筆と見られている。

↑竹崎季長の後方から駆け付けた白石通泰の軍勢。

この図の日本武士団は一騎駆けではなく、集団で駆けている。

夜を迎えてモンゴル軍は帰陣し、日本軍も大宰府の防塁である水城(みずき)に入って、翌日の合戦に備えた。ところが、翌10月21日の朝を迎えると、博多湾から元軍の船団は皆、消え去っていた。元軍は思わぬ苦戦を受けて、早期撤退を決め込んだのだった。もしくは、元軍は最初から威力偵察と示威行動のつもりで、一航過の襲撃と決めていたかもしれない。この時の元は、中国の南宋を主目標としていたので、日本遠征に全力を投入出来ない事情もあった。

それに、3万人程度では九州の制圧すら覚束ず、しかも時間を置けば日本側は本土から次々に援軍がやって来る事になる。なので、元軍は一撃離脱戦法を取ったのではないか。しかし、元軍は帰路に大きな損害を出した。『高麗史』によれば、朝鮮半島に向かっての航行中、暴風雨に遭遇して船団、人員に多大な損失を出したとある。そして、この文永の役全体で元軍が被った人的損失は、1万3,500人余であったと云う。一方、日本側の人的損失は不明であるが、対馬、壱岐を蹂躙され、博多も焼け落ちたとあるので、この文永の役は日本側がやや劣勢で終わったのだろう。

慶長3年(1598年)8月18日、天下人、豊臣秀吉が京都伏見城にて死去する。巨大な柱を失って、天下はにわかに揺れ始めた。豊臣政権は文治派と武断派に分かれて、深刻な対立状態に陥ったのである。その中で、諸大名中、最大の勢力を誇る徳川家康はこの対立を巧みに取り仕切って、急速に存在感を増しつつあった。専権を強めた家康は、慶長4年(1599年)10月、加賀の前田家を脅して屈服させ、翌慶長5年(1600年)5月には会津の上杉家を討伐すると宣言した。

その手法は強引そのものであったが、天下に家康に比肩するほどの実力と声望のある人物は存在せず、よって、多くの大名は黙ってその指示を受け入れた。しかし、反家康の機運も、急速に高まりつつあった。その中心となったのが、豊臣政権の重鎮であった石田三成である。三成は秀吉の懐刀として権勢を振るっていたが、その死後は、政権から追われた上、家康によって近江佐和山に蟄居させられていた。だが、三成はその屈辱をばねに、密かにかつ大々的な家康打倒の策略を練っていた。 家康もその内、三成が事を起こすだろうと見越していたが、よもや20万石程度の者が、天下を二分するほどの勢力を築くとまでは予想出来なかった。

慶長5年(1600年)6月16日、畿内に不穏な空気が漂い始める中、家康は会津征伐に向けて大坂城を発ち、その途上、伏見城に入った。家康は、この伏見城を畿内への抑えとして位置付け、信の置ける然るべき者に城を任せて、事態に対処せんとした。そして、譜代家臣である下総矢作(やはぎ)4万石の鳥居元忠を筆頭に、上総佐貫2万石の内藤家長、元長父子、武蔵忍1万石の松平家忠、上野三之倉5千石の松平近正ら四将を込めて、留守を委ねた。享保12年(1727年)成立の「落穂集」には、家康の伏見滞在中の逸話が載せられている。それによると、家康は上方に事変が生じる事を予期して、元忠に「天守閣の蔵には金銀の塊が納められている。変事が起きて弾丸が欠乏したら、これを鋳って補充せよ。また上方の情勢を報告する事を怠ってはならぬ」と言い含めた。翌6月17日の夜、元忠も考えるところがあって家康のもとを訪れる。

家康、「此度の城の留守役は、人数が少なくて余計に苦労をかけるのう」

元忠、「恐れながら、私はそうは思いません。此度の会津への出陣は大事ですから、一人でも多くお連れになる方が良いと存じます。城将の家長や家忠もお連れになってください。当城の方は私が本丸を預かり、近正が外曲輪を守れば十分であります」

家康、「事態がどの様に変わるかは分からず、城将は4人でも少ないと思うておるのに、それでも連れて行けというのは何ゆえか」

元忠、「此度のお留守を預かるにつきまして、何事も起こらなければ、私と近正の2人で十分に足ります。それに、会津に向かわれた後、変事が起こり、敵が当城を囲みましたなら、近国からも敵兵が押し寄せて来ましょう。とても、我が方への援軍は得られますまい。そうなれば、今の人数の5倍、7倍という人数を残して置かれたとて、守り抜く事は出来ないでしょう。ですから、必要なだけの人数を当城に留め置かれようとのお考えは、無駄な様に思えるのです」

この逸話が真実ならば、元忠自身は主君のために捨て石となる覚悟であるが、犠牲となる者は最小限に止めたいと考え、こう提案したのだろう。家康もその覚悟の程は察したが、あえて返答はせず、若かりし頃、共に苦労を重ねた思い出を語り合った。2人の主従関係は50年近い。話は尽きる事なく、やがて夜も更けてくると、元忠は、「明日は、さだめし早くお発ちになられましょう。短夜でもございますゆえ、早くお休みなされますよう」と暇乞いをした。そして、「先ほど申し上げました通り、お留守中、何事もありませんでしたら、また御目見え致します。しかし、万一の事が起こりましたなら、これが今生の御暇乞いでござります」と言って退出しようとした。しかし、元忠には足に古傷があった上、長らく座り込んでいたので、なかなか立ち上がる事が出来なかった。それを見かねた家康は、小姓に、「彦右衛門の手を引いてやれ」と命じた。小姓に支えられて退出していく元忠の後ろ姿を見送りながら、家康はしきりに袖で涙を拭っていたと云う。

翌6月18日、家康は伏見を発って、東征に向かった。元忠はそれを見送った後、畿内の情勢を睨みつつ、篭城準備に入った。7月初旬、島津義弘率いる1千人余の兵が伏見城にやってきて入城を要請したが、元忠はこれを疑って入城を拒否した。その為、島津義弘は西軍に走って、伏見城攻めに加わる事となる。7月17日、三成の主導によって西国の諸大名が糾合され、毛利輝元を総大将とする西軍が結成された。その規模は、おそらく家康の予想をも超えていただろう。最早、上方に兵乱が生じるのは確実な情勢となり、伏見城はその最前線に立つ事となった。だが、元忠は既にこの事あるを予期して篭城準備を進めており、動揺は無かった。7月18日、毛利輝元の命を受けた使者が伏見城を訪れ、城を明け渡す様、求めてきた。元忠は諸将と相談した上でこれを拒否するが、城将の1人であった木下勝俊は城から退去してしまう。西軍方の増田長盛は、家康と親しかったので、別に使者を送って元忠の説得に当たったが、元忠は、「私は徳川家のためにこの城を守っているのだ。どうして他家の言を聞く事ができようか。二度ここへ来るなら斬って捨てるぞ」と峻拒した。そして、家康との約定通り、急使を関東に送った。

「鳥居家中興譜」による元忠の報告文、「今度の会津征伐の隙を狙って、大坂方が蜂起しました。毛利輝元の命として伏見城を明け渡せと再三言ってきましたが、既に大軍を催して今にも当城に攻め寄せて来る気配です。先日、御前で申し上げました通り、私は命のある限り戦い防ぎ、守りきれなければ城を焼き払って討死する覚悟です。篭城の諸士も全員、その覚悟で守りましょう。いやしくも、私が守城の命を受けました事、肝に銘じるところです、全知全能を尽くして一日一刻でも長く逆徒共を食い止め、東国へ攻め下るのを引き伸ばす所存です。至急、御出立される事こそ、最も肝要と存じます。元忠の一生涯は、この戦いで終わりましょう。どのような大敵が来ようとも、恐れるものではありません」

7月18日、徳川家臣、佐野綱正がやってきて、伏見篭城に加わった。綱正は大坂城西の丸の留守を預かっていたが、西軍挙兵を受けて窮地に陥り、西の丸明け渡しを条件に、家康側室の阿茶局、お勝の方、お万の方を連れ出す事を許可された。そして、大坂城を退去して淀まで避難すると、そこで知人に側室達を預け、自らは兵500を率いて伏見城へやってきたのだった。綱正からの報告を受けて、元忠は至急、諸将と篭城の算段を練る。そして、7月19日早朝、元忠は自ら城外を巡検して、防御上支障のある人家を焼き、諸将の配置を定めた。

本丸・鳥居元忠

西の丸・内藤家長、元長父子、佐野綱正

三の丸・松平家忠、松平近正

治部少輔丸・駒井直方

名古屋丸・甲賀作左衛門、岩間光春

松の丸・深尾清十郎

太鼓丸・上林政重

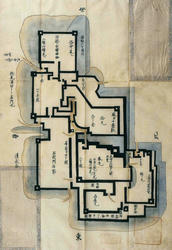

↑伏見城の縄張り図 (ウィキペディアより)

伏見篭城の人数は、総勢1800人余であった。

元忠は将士を集めて、こう告げた。

「私は使者を関東に出して、城をあくまで守り抜くと報告した。もし命が惜しいという者があれば、敵がこの城を取り囲む前に出て行くが良い。この城には僅か千人余の兵しかおらず、四方からの援軍も期待出来ない孤城である。これで、数倍の優勢な敵と戦うのだ。願わくば君恩に報いるため、志ある者は戦場に屍(しかばね)を晒し、天下の武士の鑑となるよう。それが武士としての本懐である」

そして、元忠を始め、覚悟を定めた将士達は盛大な宴を開き、決別の杯を交わしたと云う。

7月19日の薄暮、西軍の諸隊が次々にやってきて、伏見城に対する銃撃を開始する。城兵もこれに応戦したので、銃声が夜通し響き渡った。翌20日、21日も銃撃戦が交わされ、それに合わせて西軍は城際ににじり寄らんとした。22日、宇喜多秀家、小早川秀秋、鍋島勝茂の兵が加わって、銃撃戦は一段と激しくなった。23日、24日も変わらず銃撃戦は引き続いたが、城方の応戦は衰えず、城内に付け入る隙は無かった。25日、宇喜多秀家が伏見に着陣すると西軍諸将は軍義を開き、改めて部署を定めた。伏見城攻めの総大将は宇喜多秀家で、副将は小早川秀秋、その他に毛利秀元、吉川広家、小西行長、島津義弘、長宗我部盛親、長束正家、鍋島勝茂なども参加する総勢4万人余の大軍であった。これを城方から眺めると、西軍の人馬や旗がひしめき合って、麓を埋め尽くしている様に映った。だが、元忠はそれを横目に、悠々碁盤を囲んで談笑していたと云う。西軍の陣容は整い、いよいよ本格的な攻城が開始される。この日を境に伏見城に対する銃撃は一層、激しくなり、それに合わせて西軍は竹束を連ねてじりじりと濠際ににじり寄った。

26日、西軍の毛利秀元、吉川広家らは伏見の持ち場を離れて、瀬田に転進する。27日、28日も終日銃撃戦が続き、翌29日には西軍の指導者たる石田三成自らが督戦にやって来て、諸将の奮起を促した。その頃、関東の下野小山にいた家康は、会津攻めの陣を引き払って西上せんと動き出していた。三成としては、これ以上、伏見城に手こずらされれば、家康迎撃の算段が狂ってくる。その為、何としても早期落城にもっていく必要があった。30日、三成の激を受け、西軍諸軍も力闘して四度の大攻勢を加えたが、城方は壕際を縦横に駆け巡って迎撃に努め、城内への侵入を決して許さなかった。この日、西軍は500人余が死傷し、城方も50人余が死傷したと云われている。西軍4万人余の総攻撃でも、城内への突入は敵わなかったのである。西軍は数日で伏見城を落とす算段を立てていたが、既に攻防10日を過ぎていた。西軍首脳の間には焦りが募り、ここで非情な謀略を用いる事にした。すなわち、松の丸を守備する甲賀の郷士に対して、内応せねば郷里の家族を殺害すると脅迫して、曲輪に火を放つよう迫ったのである。

8月1日午前0時頃、内応に応じた甲賀者の手によって、松の丸にて火の手が上がり、その火勢は強まって名古屋丸にも燃え移った。これを見た西軍は大いに意気が上がり、喊声を上げて一斉に北門に攻めかかってきた。城方も槍衾を布いて必死にこれを防がんとしたが、城門にも火がかけられ、次々に攻め寄せてくる西軍に押し切られて、ついに突入を許してしまう。その勢いは止められず、松の丸と名古屋丸が制圧され、城の中枢部にまで食い込まれた。伏見城は王手をかけられた形となり、最早、篭城の見込みは無くなった。この情勢を見て小早川秀秋は休戦を命じ、使者を城内に送って開城を促した。元忠も代理を送ってこれと会見させたが、条件はまとまらなかった。元忠は、これも時間稼ぎの一つとしたのかもしれない。交渉は決裂して、西軍の攻撃は再開される。同日午前3時、治部少輔丸に西軍が侵入して来ると、松平家忠は自ら槍を振るって群がり寄る敵兵と渡り合ったが、やがて傷付き、一旦撃退した後、自刃して果てた。松平近正もこの時、戦死したと見られ、従っていた兵800人余も悉く討死して、治部少輔丸は落ちた。

天守閣にも火がかけられ、落城は目の前に迫った。元忠の家来は主に自害を勧めたが、元忠はこれを拒否して、あくまで戦い抜く決意を示した。

「この戦いでは、既に死は覚悟の上である。それでも防戦に努めるのは、なにも名誉の為だけでは無い。一刻でも長く、関東へ災禍が及ぶのを遅らせんとの願いからだ。だから足軽の手にかかって死ぬ事も苦では無い。わしの足は元亀3年の三方原の戦いで傷付き、歩くには不便だが、今日の西軍をなんで恐れようか」

元忠は更に、「味方の戦死を顧みるな。敵兵ならば貴賎を問うてはならぬ。出会った者は殺すだけだ。将と見れば刺し違えてでも殺せ」と命じ、生き残りの数百人の兵を率いて本丸門から打って出た。そして、死兵と化した城兵は西軍と斬り結んでは押し返し、多数を殺傷した。西軍も決死の敵と斬り結んでは犠牲が増えるばかりと見て、城兵が突出する度に横合いから攻撃を加えて徐々に討ち減らしていった。既に外郭は全て破られ、残るは内藤家長の篭もる西の丸と、元忠が篭もる本丸のみとなる。

内藤家長も西の丸で奮闘を続けていたが、やがてここも追い詰められる。家長は、部将の安藤定次に自害するまでの時間稼ぎを頼むと、鐘楼に登って薪を積み、家来の原田某に、「お前は囲みを抜けて関東へ行き、落城の模様を家康公、秀忠様、それに我が長子の政長に報告してほしい」と言い付けると、自害して果てた。原田某はその命に従い、鐘楼に火を放ってから、城から脱出した。16歳になる元長は父の側で死なんと駆け付けたが、既に火勢が強くて近づけなかった。そこで、腹を切った上、火中に身を投じて思いを遂げた。内藤家の部将、安藤定次も討死し、西の丸の守将の1人、佐野綱正も乱戦の中で命を失った。この他、駒井直方は敵に紛れて去り、深尾清十郎は捕らえられて斬られた。上林政重や岩間光春も戦死して、甲賀作左衛門は生死不明となった。

元忠は本丸手前で尚も西軍と渡り合っていたが、多数の傷を負い、残す兵も僅か10人余となっていた。辺りは火災と硝煙の煙が立ち込めて夕闇の様に薄暗く、その下には敵味方の死体が累々と横たわっていた。元忠は1人、火炎渦巻く本丸内へと入って行き、傷付き疲れ果てた身を石段に寄りかけて休めた。そこへ、西軍方の将、雑賀重次がその姿を認めて近寄って来た。元忠もそれを認めると、「我こそが伏見城の主将、鳥居元忠である」と名乗り、おもむろに薙刀を取って立ち上がった。すると、重次は跪いて、「火は既に全城に及び、大事は終わりました。どうかお静かに自害なされますよう。私は謹んで貴方の首級を賜り、後世の誉れと致します」と言った。元忠も最早、十分役目は果たしたと思い直したのか、これを受け入れ、兜を脱いで静かに腹を切った。そして、重次はうやうやしくその首級を受け取った。8月1日、午後15時頃の事であった。鳥居元忠、享年62。主命を帯びた僅かな脱出者を除いて、城兵1,800人余は悉く討死した。攻めての西軍も、3千人以上の死傷者を出したと云われる激闘であった。

この後、伏見城の主将達、鳥居元忠、松平近正、松平家忠の首は大坂に送られて、京橋口にて晒された。だが、西軍方もその烈々たる忠誠心は認めて、敬意を込めてその首を公卿台に載せたと云われている。慶長5年(1600年)9月15日、徳川家康は関ヶ原の戦いで勝利を収め、晴れて天下人となった。そして、戦後、鳥居元忠、内藤家長、松平家忠、松平近正ら伏見篭城四将を評して、その子息達に加増して功に報いた。元忠の子、忠政は下総矢作4万石から陸奥磐城(むついわき)10万石に加増転封し、更に元和8年(1622年)には出羽山形22万石に加増転封した。内藤家長の長子、政長は上総佐貫2万石に1万石が加増され、元和8年(1622年)には、陸奥磐城平7万石に加増転封された。松平家忠の嫡男、忠利は武蔵忍1万石から、念願であった三河深溝1万石に旧領復帰し、慶長17年(1612年)には三河吉田3万石に加増転封された。松平近正の嫡男、一生は上野三之倉5千石に5千石を加増され、大名身分となった。元和7年(1621年)、一生の子、成重の代の時には、更に丹波亀山2万2千石に加増転封される。

しかし、大坂城西の丸で家康側室の護衛役を担っていた佐野綱正は、その任を全うせずに伏見に篭城したので、家康は、「肥後守綱正を死なせたのは惜しいが、あれは本当の道を知らなんだ。主命を重んじてどこまでも預かった者供を守り、その時に応じて苦心すべきであったのだ。それなのに、預かった者を人手に渡して、自分は伏見で討死するとは、忠義の道が違う」と言ったそうである。佐野綱正は近江と上総に3千石の禄高を与えられていたが、その嫡男でまだ幼少の吉綱には近江国野洲の800石のみとされ、小姓として取り立てられた。同じ、枕を並べて討死した将士であっても、評価の明暗は分かれたのである。それと、西軍に囲まれる前に伏見城から退去した木下勝俊は、若狭小浜6万2千石を没収された。また、伏見城で内通した者18人は、関ヶ原戦後の10月1日に京都栗田口にて磔に処された。

これまで挙げてきた伏見城を巡る元忠らの会話や、やり取りが実際にあったのかどうかは確証しかねるし、多分に講談が含まれているだろう。だが、鳥居元忠らの忠節と奮闘は本物であったに違いない。もし、伏見城が数日で落ちていれば、西軍は勢力圏を更に広めて、史実以上に家康を苦戦させていただろう。そうなれば、歴史の流れすら変わっていたかもしれない。元忠らは見事な働きをもって時間を稼ぎ、西軍の展開を妨げたのだった。この伏見篭城は、老境にあった元忠にとって、武士の死に花を咲かせる晴れの舞台でもあった。そして、三河武士の鑑と讃えられて、歴史に美名を刻む事になる。だが、無骨な忠魂の士、元忠にとって、何よりの願いは、己の生涯を捧げて仕えてきた主君、家康の勝利であったろう。それを、草葉の陰から見届けた時、元忠の魂は微笑みながら天に昇っていったであろう。

↑鳥居元忠(1539~1600) ウィキペディアより

主要参考文献 「旧参謀本部編纂 関ヶ原の役」