2012.04.19 - 城跡・史跡訪問記 其の二

2012.04.12 - 城跡・史跡訪問記 其の二

寺田屋は京都市伏見区にある、船宿である。幕末期、ここでは二つの事件が起こっている。

文久2年(1862年)4月23日、薩摩藩主、島津久光は公武合体論(朝廷、幕府、諸藩を結びつける幕藩体制再編案)を打ち出して、1千名の兵を率いて上京する。この時、京都に滞在していた薩摩藩士、有馬新七を始めとする急進的な尊皇攘夷志士らは、これを好機と捉えて久光を倒幕の旗手に祭り上げようとの計画を立てた。そして、有馬らは寺田屋に集って、関白の九条尚忠と、京都所司代の酒井忠義を襲撃せんとした。しかし、この時の久光に倒幕の意志は無く、朝廷からの通報を受けて腕利きの藩士9名を鎮撫使として寺田屋に送り込んだ。鎮撫使は有馬らに薩摩藩邸に同行するよう説得したが、これを拒否された為、薩摩藩士同士の斬り合いが始まった。その結果、有馬以下6名の急進派藩士がその場で斬死し、重傷を負った2名も切腹を申し渡された。この時、鎮撫使側も1名が死亡し、4月27日には急進派の志士1人が自刃したので、合計10人の死者を出す騒動となった。

慶応2年(1866年)1月21日、坂本龍馬らの仲介を受けて、歴史の一大転機となる薩長同盟が京都にて締結される。龍馬は寺田屋で宿をとっていたが、それを聞きつけた幕府の伏見奉行は、1月23日の深夜、捕り方百数十人を率いて寺田屋に踏み込んだ。この時、龍馬の婚約者、お龍は風呂に入っていたが、この異変を逸早く察知して裸のまま階段を駆け上がり、龍馬に危険を告げた。時を経ずして捕り方も上階に踏み込んで来たが、龍馬と長州藩士3名は何とか態勢を整えて、捕り方を迎え撃った。両者しばしの対峙が続いた後、龍馬のピストルが火を噴いて、それを契機に狭い部屋で乱闘が始まった。龍馬は幾度も斬り付けられて手に深い傷を負ったが、辛くも屋根伝いに逃れる事に成功し、そのまま薩摩藩邸へと逃げ込んだ。幕府方もそれを嗅ぎ付けて引き渡し要求を突きつけてきたが、薩摩藩はこれを知らぬ存ぜぬで貫き通し、その1ヶ月後には龍馬とお龍を鹿児島へ逃した。この後、龍馬は傷の治療も兼ねてしばらく薩摩に潜伏する事になるが、その合間にはお龍と共に高千穂峰を登山したり、霧島神宮に詣でるなど束の間の幸せを味わうのだった。

寺田屋 posted by (C)重家

↑寺田屋

坂本龍馬ファンにとって、寺田屋は馴染み深い存在でしょう。しかし、残念ながら当時の建物は、鳥羽伏見の戦いで焼失してしまっています。現在ある寺田屋は明治期の再建で、当時の敷地の西隣に建てられたものであると見られています。

寺田屋 posted by (C)重家

↑寺田屋

寺田屋 posted by (C)重家

↑寺田屋にある古い井戸。

幕末からあるのだとか。

寺田屋 posted by (C)重家

↑寺田屋にある龍馬像

寺田屋近辺 posted by (C)重家

↑寺田屋近辺にある観光屋形船

寺田屋近辺 posted by (C)重家

↑寺田屋近辺の桜祭り

2012.04.10 - 城跡・史跡訪問記 其の二

伏見城は京都市伏見区にある、平山城である。京都盆地の東側にある山地、東山から連なる丘陵の南端に築かれていた。

この伏見の地は、京都と大坂を結ぶ重要な水運の結節点にあたり、また京都と奈良を結ぶ大和街道を扼する交通の要衝であった。この地の利に目を付けた豊臣秀吉は、隠居後も隠然たる影響力を行使すべく、巨椋池(おぐらいけ)北岸にある丘陵、指月山に自らの隠居城を築く事を決定する。文禄元年(1592年)8月より工事は始まり、慶長元年(1596年)6月には絢爛豪華な城の完成を見る。しかし、その直後の7月、慶長伏見大地震が発生し、完成したばかりの伏見城は倒壊して、見るも無残な姿に成り果てた。この時、500人の仲居が死亡し、秀吉も危うく圧死するところであったと云う。それでも秀吉はすぐに再建を決意し、今度は指月山の北東にある木幡山に新たな伏見城の建設を始める。天下人の動員力と、倒壊した資材が用いられた事もあって工事は急速に進められ、早くも慶長2年(1597年)5月には完成を見た。

晩年の秀吉は伏見城で過ごす事が多く、慶長3年(1598年)8月18日に最後の日を迎えた場所もこの伏見城であった。秀吉の死後、伏見城は徳川家康の預かる所となる。そして、慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いが起こると、この伏見城は西軍勢力圏に突き出した東軍の最前線となり、当然、西軍による最重要攻撃目標となる。ここに篭もったのは家康の老臣、鳥居元忠と1800人余の将兵で、これを攻めるのは4万人余の西軍であった。いくら堅固な城郭とは言え、これほどの兵力差であれば、伏見城は数日余りで落城すると見られた。7月19日、伏見城の麓は西軍方の将兵で埋め尽くされ、兵力にものを言わせた物量攻撃が始まった。しかし、城将の鳥居元忠は既に覚悟を定めて徹底抗戦の構えを崩さず、その気迫が末端の将兵にまで伝わって、城方は無類の奮戦を見せる。それに西軍の中には戦意の乏しい者もいて、攻撃の足並みは揃わなかった。

伏見城は10日を経ても落ちる気配が無く、西軍の実質的な総指揮官である、石田三成が焦って自ら督戦に向かう一幕もあった。それでも攻めあぐねた西軍方は、篭城していた甲賀者を脅迫して火災を起こさせ、それに乗じてようやく城内に突入する事に成功する。それでも鳥居元忠ら生き残りの数百人余りの将兵らは最後まで奮闘して、悉く討死して果てた。西軍も3千人を超える死傷者を出したと云われる、凄まじい攻防戦であった。この戦いによって伏見城は焼け落ちてしまったが、慶長7年(1602年)、関ヶ原の勝者となった徳川家康によって再建される。今だに大坂で隠然たる勢力を保持していた、豊臣家を抑え込む為であった。しかし、京都に二条城が完成し、大坂の陣で豊臣家も滅亡した事から伏見城は存在意義を失い、元和9年(1623年)には廃城となって、その短くも激しい歴史に幕を閉じた。

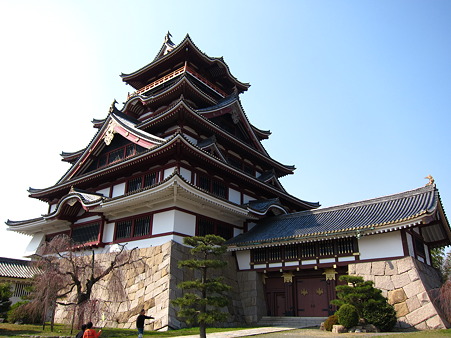

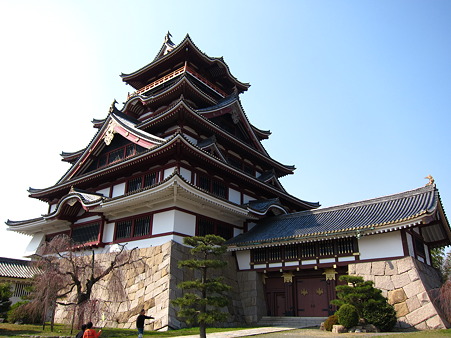

伏見城 posted by (C)重家

↑再建伏見城

実際の伏見城とは異なった場所に建てられています。

伏見城 posted by (C)重家

↑再建伏見城

見た目だけなら、すこぶる立派です。しかし、鉄筋コンクリート製なのに耐震基準を満たしていないので、中には入れません。なので次に地震が起こると、リアルタイムで倒壊するのが見れそうです┐('~`;)┌.

伏見城 posted by (C)重家

↑模擬大手門

伏見城 posted by (C)重家

↑伏見城の石垣

この石垣は、秀吉の晩年の日々をその足元で支え、また、壮絶な伏見城攻防戦をその身で体験している事でしょう。

伏見城 posted by (C)重家

↑伏見城の石垣

伏見城 posted by (C)重家

↑伏見桃山陵

明治天皇の陵墓です。明治45年(1912年)7月30日、明治天皇が崩御すると、この伏見城の本丸跡に埋葬されました。秀吉が再建した木幡山伏見城の天守閣は、この背後の山頂にそびえ立っていました。

伏見城 posted by (C)重家

↑伏見桃山陵付近からの眺め

かつて伏見城の麓には、巨椋池(おぐらいけ)と呼ばれる湖を思わせる巨大な池が広がっていました。往時には前方に大池が広がっていて、夕刻には水面が黄金色に輝いていた事でしょう。しかし、昭和の時代を迎えると巨椋池の水質は悪化の一途を辿り、戦時下で食料増産を迫られたせいもあって、昭和8年(1933)から干拓義業が進められ、昭和16年(1941年)には池は完全に埋め立てられました。

伏見城 posted by (C)重家

↑伏見桃山陵付近からの眺め

伏見城 posted by (C)重家

↑伏見桃山東陵

明治天皇の妻である、昭憲皇后の陵墓です。伏見桃山陵から東にやや下った場所にあります。

往時の伏見城は、天下人、秀吉が晩年を過ごした絢爛豪華な城でしたが、現在では残念ながら、その面影を見出す事は難しいです。

●井伊の赤鬼(井伊直政)

,、 _

/ l ヽヽ

,′| ヘ ヽ

l l l ヘ

| l l. l

| ヘ l |

ヘ ヽ / j

ヽ \ , -┬┬、/. /

\ 7 ヽ ヽ_∨

ヽ l . 二 --`ゝ 一番槍ニャ~

/ゝ' _.. '-'´ ・ ・ ヽヽ

j-'´ | = _人 ~ l 〉

/ ̄ ̄l ノ´

/ ̄ ̄~| _.. ィ‐┐

ゝ──'>ー<二○'´i ̄

`ー┐ l

_」 つ

ゝ───…  ̄

/

⌒ヽ/

●独眼龍(伊達政宗)

\| /

┃ ┃  ̄\ /

┗━┓┏━┛ \ /

_____ノ ー∧____ \___________________/

( ● (×) \

̄ ̄ ̄ ̄) _______________________>

( ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ / | | | | | | | |/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\

_ / \_

/| |\

●美濃の蝮(斉藤道三)

/⌒\

γ ● \

| __ ・・) シャーッ

| く゚Д゚) ~~

|(ノ |)

| |

∠.__ノ

U"U

●甲斐の虎(武田信玄)

(⌒=キ⌒)

/= ' ▼'ヽ

彡 V~~Vミ ガオー

>-(゚Д゚)

|=(ノ |)

|== |

人=__ノ

∪ ∪

●越後の龍(上杉謙信)

____

( _:>

/ ̄ ̄ ̄ ̄\

/;;:: ::;ヽ

|;;:: ィ●ァ ィ●ァ::;;|

|;;:: ::;;| ((○))

ぼうや良い子だ寝んねしな♪ ();;:: c{ っ ::;;( ̄> __| |

|;;:: __ ::;;;|  ̄ ( )

ヽ;;:: ー ::;;/ / /

\;;:: ::;;/ / /|_|

|;;:: ::;;|___/ /

/ ̄ ̄ /

| |

| | |

| | |

\| |/⌒ ヽ / /

┃ ┃  ̄\ / ヽ / /

┗━┓┏━┛ \ / /i / /

_____∧ ┃┃∧____ \____<__/ ヽ_/ ノ______/

( ● ● / / \

̄ ̄ ̄ ̄ ̄) ____________ _/ Y_______ >

( ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ / | | | | / ソ | | |/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄(__ __/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\

_ / \_

/| |\

●四国の蓋(長宗我部元親)

┏━━┻━━┓ ←蓋

┗┓ ┏┛

┃/ ̄\ ┃

| ^o^ | ←四国産の芋

\_/ ┃

┗━━━━┛

●第六天魔王(織田信長)

/⌒',

/___',

r:.、 ,.:'´ __O__`ヽ.,.:┐

{ ヽヽ.イ⌒i⌒i゙ イ /ノ

ヽ、>"|⌒|⌒j ヽ'ノ

,,;''' `ンヽ´ ヾ:.、

,:‐:、,--、,(9__,(:.:.:.:.:.:)..._9';,

{ | } _,..-''"`ー‐'´゙`ヽ、 ;;,

! ⊥ /丶、 >、;;;__(⊂:) ハッ、ハックショーン!!

,-(´`y'⌒゙、 ,.< `` ー---‐ ' ´ > )}、 ̄´

{ー'゙ー^ 人_ `ー--t┬j--‐ ' ´ ノノ、久

}ミー--ク' ヾ:゙`ヽ=‐----‐;:= '"´´ '; ヽ

| ``7 ヾ:、 `ヽ、/´ _......._,-< ̄ヽ

', |...-ァ‐‐‐‐‐ヾ:、ー‐‐‐ァ-(_,,. ヽ.ヽ. ',

ゝ'´ / / ヾ:、 / ( _,,.. } } ノ

●禿げ鼠(豊臣秀吉)

/ ̄\ / ̄\

| || |

\ ∠_\ /

/ ヽ

| ● ●|

| 三(_●_)三 チューチュー

人 |UШ \

/ __ ヽノ/> )

(___) /(_/

| /

| /\ \

| / ) )

∪ ( \

\_)

●金柑頭(明智光秀)

, -‐- 、

♪ /,ィ形斗‐''' ´  ̄`''‐- 、

//ミ/ ヽ ♪

, - 、!({ミ/ ヽ

/ 、ヽ⊂!´/ '''''' '''''' 「i「i}i、

/冫┐ i'´.l (●), 、(●) ,{ ノ

̄ l l l ,,ノ(、_, )ヽ、,, ーゝ 'ヽ、 ♪

! l ', `-=ニ=- ' /ヽ \

l ヾ,、 `ニニ´ / -‐、‐ヽ >

t /` ー- 、___,ォュ'´ ヽ、 /

` ー-! 、`ーi 「´ , -‐'´

` ー- 、l l」 <

●肥前の熊(龍造寺隆信)

ちょっと、いやしんぼし過ぎちゃったクマー

∩_____________∩

/ノ ヽ

/ ● ● l

| ( _●_) ミ

彡、 |∪| 、`

/ ヽノ ::::i \

/ / ::::|_/

\_/ ::::|

| ::::/ ク゚マ

i \ ::::/ ク゚マ

\ | :/

|\___________//

\___________/

この馬鹿グマめ!人の畑を荒らしやがって!!

.,. -──-、 __

/. : : : : : : : : :\ 〈〈〈〈 ヽ グハァーッ!

/.┛┗: : : : : : : : : :ヽ 〈⊃ ノ

. !.::┓┏,-…-…-ミ: ::', | | ∩___∩

{::: : : : :i '⌒' '⌒'i: : ::}ノ ! | ノ --‐' 、_\

{:: : : : : | ェェ ェェ |: : :} / 、 / ,_;:;:;ノ、 ● |

. { : : : : :| ,. |:: :;! / , ,,・_ | ( _●_) ミ

. ヾ: : :: :i r‐-ニ-┐| ::ノ/ , ’,∴ ・ ¨彡、 |∪| ミ

ゞイ! ヽ 二゙ノイゞ 、・∵ ’ / ヽノ ̄ヽ

/ _ ` ー一'´ ̄/ / /\ 〉

(___) / / /

●古狸(徳川家康)

殴られ過ぎてタヌキになっちゃったクマー、これを機会に東照大権現狸と名乗るクマー

∩___∩

|;;ノ ,,,,,, ,,,,ヽ

/ /;;;●;;) (;●;;|

| (;;;;;;;/( _●_) ;;;;ミ 天下狸のお通りクマーっ!

彡、 |∪| 控えい!控えい!

/ __ ヽノ /´> ) 控えくまーーーっ!!

(___) / (_/

_,.--、_| /

(l;;i l;;;l ;;| /\ \

| / ) )

∪ ( \

\_)

百聞は一見にしかず、何度も詳しく聞くより、このAAを見て逞しい戦国武将を想像してみてください(・ω・)bグッ

2世紀、世界帝国ローマは、五賢帝と呼ばれる優れた指導者達による時代を迎えて、繁栄の絶頂にあった。初代ネルウァ(在位96~98)から始まって、トラヤヌス(在位98~117)、ハドリアヌス(在位117~138)、アントニヌス・ピウス(在位138~161)、マルクス・アウレリウス(在位161~180)と続く時代である。当時のローマ帝国の領域は、西ヨーロッパと地中海全域を含んだ広大なものだった。国境の北はグレートブリテン島(イギリス本土)の中ほど、西は大西洋に面したスペイン、南はナイル中流に至るまでのエジプト、東は中東のシリアにまで達する、まさに世界帝国であった。だが、それだけに敵も多く、ローマは絶えず外敵の圧力に晒されていた。その代表的な存在が、ライン河以東のゲルマン諸部族、ドナウ河以北のダキア族、現在のイラン、イラクを含んだ地域を国家とするパルティア王国である。

これらの外敵から国民を守るため、ローマは途方も無い努力を傾けた。ライン河の河口からドナウ河を経て、黒海にまで至る長大な防衛線を引き、更にグレートブリテン島や、中東のユーフラテス河にも防衛線を引いたのである。ローマ皇帝の第一の責務は、帝国全土の安全保障であった。五賢帝時代を迎えた頃のローマには、28個の正規軍団16万8千人(1個軍団は約6千人)と補助軍団14万人余、合わせて30万人強の兵力があった。これは途方もない軍事力を有しているように見えるが、決してそうでは無い。ローマ帝国の領域は上記にも挙げた様に、西ヨーロッパと地中海全域を含む広大なものであって、これを守ろうと思えば軍団を薄く広く配置せざるを得ない。

例えば、ライン河以東には敵対的なゲルマン諸部族、数十万人が存在していたが、このライン河防衛担当のローマ軍は、4個の正規軍団とそれよりやや少ない補助軍団、合わせて4万5千人余でしかなかった。このように30万人を超える兵力でも、十分とは言い難かった。しかし、無制限に軍事力を強化すれば、国民に重税を強いる事になる。そうなれば、不満が高じて内乱にも繋がりかねない。ローマはそれを避けるため、軍の運用効率を徹底的に高める事によって不十分な兵力を補おうとした。まず、大河に沿って防衛線を築く事で少人数でも守れる態勢を作り、更に帝国全土に道路網を張り巡らせて、危急の事態が生じた際の軍団同士の相互支援と戦力集中を容易にしたのである。ローマ史上最良の時代とされる五賢帝による統治も、この防衛線を維持し、国内を安定せしめた功を評価されているのである。

↑ハドリアヌス帝の頃のローマ帝国 (ウィキペディアより)

黒い小さな四角形が、軍団の配置状況を示している。

初代ネルウァによる治世は僅か1年半でしかなかったが、軍政両面に才を発揮した将軍トラヤヌスを後継者として選び、有能な人物を養子として政権を委譲すると言う、五賢帝時代に先鞭を付けた。2代目トラヤヌスはその優れた軍事能力をもって、強大な武力を有していたドナウ川以北のダキア王国や、中東のパルティア王国に大打撃を与えるなど帝国の勢力拡張に努めた。そして、このトラヤヌスの時代に、ローマ帝国は史上最大の版図になる。3代目を継いだハドリアヌスも軍政両面に優れた皇帝であったが、これ以上の領土拡張は国益にそぐわないと考えて遠征は自制した。その代わり、帝国の最前線を隅々まで巡り歩いて防衛網を刷新強化したり、偏狭なユダヤ教徒50万人余を討滅して不満分子を取り除くなど、帝国の安定強化に努めた。

こうした2代目、3代目による地ならしが成された上で、西暦138年、4代目アントニヌス・ピウスが帝位に就いた。アントニヌスは議員出身で軍務経験は皆無に等しかったが、先帝達が防衛体制を整えてくれていたお陰で、皇帝親征を必要とするような外圧は生じなかった。それによってアントニヌスは内政に専念する事が可能となり、持ち前の政治力と調整能力をもって、ローマにかつてないほどの平和と繁栄を呼び込む事になる。アントニヌスは、西暦86年9月19日、ローマ近郊のラヌーヴィオで生を受けた。父は有力な元老院議員であったが、早くに亡くなった為、母方の祖父の元で養育された。そこで行き届いた教育を施され、誰からも愛される穏やかな青年に成長した。背は高く、表情は常に晴れやかで、それでいて気品があった。やがて父方、母方の祖父や親族から多額の遺産を相続して、ローマ屈指の富裕者となる。

西暦111年、25歳の時に会計検査官となり、西暦116年、30歳の時には法務官となった。西暦120年、34歳の時には元老院の最高職である執政官に当選し、それからしばらくは内閣の一員として国家行政に携わった。西暦134年、48歳の時に属州アジア(トルコ西部)の総督に任命されると、そこで統治の功績を上げてローマにも名声が広まった。そして、西暦138年、52歳の時、皇帝ハドリアヌスに呼び出され、後継者に指名されたのだった。ただしこの時、ハドリアヌスは一つの条件を出した。それはハドリアヌスが見出した聡明な少年、16歳のマルクス・アウレリクス(五賢帝最後の皇帝となる)をアントニヌスが養子に迎える事であった。アントニヌスはしばらく熟慮する時間をもらった後、喜んでこれを受け入れると表明した。それから程なくしてハドリアヌスは死去し、アントニヌスが世界帝国ローマの最高権力者となった。

アントニヌスは強大な権限を有する事になったが、その政治姿勢はあくまでも穏健で、独断専行を避け、他者の意見に耳を傾けながら政務を執った。また、支配階級である元老院出身でありながら、虚栄心といったものは皆無で、常に質素倹約を心掛けた。歴代の皇帝は自らの功績を後世にも示さんとして、壮大な宮殿や浴場を次々に建設していったものだが、アントニヌスの時代に築かれたのはハドリアヌス神殿のみであった。だが、この神殿にしても、先帝の時代から建設が進められていた可能性が高い。彼は、「国家の資産を、必要に迫られている訳でもないのに費消する事ほど、さもしく卑しい行為はない」と言うのだった。

先帝ハドリアヌスは帝国各地を視察して回ったが、アントニヌスはローマからほとんど動かずに統治した。それは、首都ローマに留まる方が、帝国各地から届けられる情報や陳情を受けやすく、それらを元に政策の決定や緊急の措置を取るのが容易であると判断してのものであった。アントニヌスによる治世は平穏そのものだったが、それも彼が諸般に目を通して、統治に心を砕いていたからであった。国境付近では絶え間なく異民族との小競り合いが生じていたが、必要に応じて援軍を送り込んだり、熟練した外交術をもって問題が大きくなる前に解決せしめていた。

国庫が黒字であるにも関わらず、倹約に務め、働かないで給料をもらっている官吏は容赦無く解雇した。アントニヌスはその理由として、「責任を果たしていない者が報酬をもらい続ける事ほど、国家にとって残酷で無駄な行為はない」と述べるのだった。アントニヌスは皇帝位を公僕中の公僕であると捉えており、実際、国家の為に誠心誠意を尽くした。西暦140年に最愛の妻ファウスティナを亡くした際には、その遺産に自らの私産を加えて慈善財団を発足させ、恵まれない少女のために結婚資金を援助した。また、ローマ社会には欠かせない、奴隷の待遇改善を図って、虐待を防ぐ新たな法律も制定した。

アントニヌスは民衆に対して優しく接し、それでいて甘やかす事はしなかった。その姿勢は、家庭においても同様であった。アントニヌスは息子に先立たれていたので、養子のマルクスを愛情を込めて養育したが、時には叱る事もある。そんな場合でも怒鳴るような真似はせず、紳士の態度を崩さないまま、毅然と諭すのだった。ただ、そんなアントニヌスでも、妻ファウスティナにだけは弱かったのかもしれない。彼が書いた手紙には、「神にかけて、私は彼女のいない宮殿に住まうより、彼女のいる流刑地に住まう方を選ぶ」とまで言いのけているからである。アントニヌスには2人の息子と2人の娘がいたが、次女の小ファウスティナを除いて皆早くに亡くなった。そのせいもあって、小ファウスティナを事のほか可愛がり、その大事な娘を、次期皇帝が内定しているマルクスへと嫁がせたのだった。

統治面でのアントニヌスの功績は非の打ち所の無いものであったが、唯一つ、将来を見通した国防と言う視点だけは欠けていたようである。ローマ帝国の皇帝が果たすべき責務の第一は安全保障で、次に国内統治、その次が公共施設の整備であった。そして、ローマ皇帝となる者には政治の経験も然る事ながら、軍事の経験も同様に積んでいる事を望まれていた。ローマ皇帝とは、ローマ軍30万余の総司令官でもあって、国家が危機に瀕した時には前線にも立たねばならないからだ。しかし、アントニヌスの軍事経験は皆無に等しく、その重点も国内統治に置かれていた。自ら前線を視察する事はなく、後継者となるマルクスもずっと手元に置いていた。アントニヌスの軍事面での業績と言えば、グレートブリテン島の中ほどに築かれていたローマ軍の防壁を、現地総督に命じて北に120キロ北上させた事ぐらいであった。

2代目皇帝トラヤヌスは、外敵がローマの脅威となる前にそれを先制して撃ち破り、3代目皇帝ハドリアヌスも、自ら前線を巡り歩いて防衛線を再構築していった。アントニヌスも自国を取り巻く情勢を注意深く見張っていたが、それでも前線を見て初めて分かる事も多い。アントニヌスは老齢であったので首都で統治するにしても、後継者となるマルクスはまだ若者であったので、多少の軍務はさせておくべきであったろう。マルクスの健康面には不安があったので、それを憂慮して手元に置いていたのかもしれないが、後から考えるとやはり軍務経験も必要であった。何故なら、マルクス帝の時代を迎えた途端にパルティア王国は軍事侵攻を開始し、その数年後にはゲルマン諸部族もライン川の防壁を破って侵入を繰り返すようになるからである。それは皇帝親征も必要となる、深刻な国防の危機であった。

しかし、マルクスには、47歳になるまで軍務経験が無かった。パルティアの侵攻には有能な将軍を派遣して沈静化せしめたものの、自らが臨んだゲルマン諸部族との戦いは苦戦続きであった。彼は、若い頃に軍務経験を積まなかった事を悔やんだかもしれない。それでもマルクスは前線に立ち続け、命をすり減らしながら懸命に国家を守らんとした。だが、戦いは長期に及んで、アントニヌス帝時代に積み上げられた国富も消耗し尽し、ローマは緩慢にだが、確実に衰えていく事になるのである。これは、例え平和な時代であっても、国家指導者たる者、国内統治も然る事ながら、将来を見通した国防も決して疎かにしてはならないと言う事を示唆している。

アントニヌスは、後継者マルクスに対して軍事面での教えは欠いたが、それでも統治者として、1人の父親として、多くの事を彼に教えた。マルクスもアントニヌスを人生の師と見なし、彼に対する尊敬の念は終生変わる事は無かった。マルクスは皇帝となった後、「自省録」という著書を記している。それはゲルマン部族と対戦中の軍営の中で書かれたもので、無常観に満ちて、自分自身を深く見つめ直す内容である。その書き出しには、自分を導いてくれた人々に対する深い敬愛の念も記されている。まず祖父、父、母、家庭教師、哲学者の順で述べられた後、養父アントニヌスには特に多くの文字を費やして述べられていた。

「私は父から次の諸事を学んだ。決断を下す際の慎重、穏健、それでいて確固たる持続性。社会的名声への軽蔑。仕事への愛と忍耐。公益に利するならば、いかなる提言にも耳を傾ける態度。各人の業績に報いる際に示した公正な評価。政務は慎重に対処し、助言を参考にしつつ、自らも十分に調査を行った上で決断を下した。また、この様な場合に起こりがちな、周囲の意見に惑わされる事も無かった。自らが成せる範囲を成すだけで満足しており、それゆえ常に穏やかな人で在り続ける事が出来たのだった。予測する才能があり、それが些細な問題であったとしても軽く見ず、十分な対策が成されるように努めた。しかも、それらが世間の話題にならない内にやり遂げる人であった。国家が必要としている事柄には常に注意を怠らず、国費の乱用を抑え、それによって民衆から不満の声が上がったとしても耐えた。

人気を得ようとして民衆を褒めちぎったり、過度の恩恵を与えるような真似はしなかった。万事において、節制の人であった。彼の最大の徳であったのは、才能があると認めた者には羨望など感じず、その才能を十分に発揮する機会や地位を与えた事である。私生活でも、彼から多くの事を学んだ。私用の宮殿や別邸の建造に熱意を傾けない事、食事に必要以上の関心を持たない事、衣服の枚数や色の多彩に気を遣わない事、世話働きをする奴隷達を容色によって選ばない事、などである。彼の言動の全てが熟慮の結果であって、時と場合に完璧に適合しており、その言動に秩序と一貫性と調和を与えていた。老齢となって健康と持続力が衰えてきても、彼は穏健さと落ち着きをもって、それを補う術を知っていた。それは、清廉で不屈の精神の持ち主である事の証であった。」

西暦161年春、74歳になっていたアントニヌスは危篤に陥った。知らせを聞いたマルクスが駆けつけて来ると、国葬を壮麗にし過ぎないようにとだけ伝えると静かに息を引き取った。ローマ人は老齢の者の死に際しては、自然なものと受けとめて深い悲しみを示す事はない。だが、このアントニヌスだけは別だった。全ローマ人が一様にその死を惜しみ、悲しんだのだった。元老院はその功績を讃えて、アントニヌスとファウスティナ神殿を建設する事を満場一致で決定した。アントニヌスは軍事能力こそ欠いていたが、それでも自らの得意、不得意とするところは心得ており、持ち前の政治能力で成せる範囲の事は成し遂げた。ローマ皇帝となった者には、「国家の父」という尊称が与えられるが、アントニヌスはその意味するところを十分理解しており、尊称に恥じない献身的な働きで、「秩序の支配する平穏」と称される23年間の安寧の時代を創り出した。人々は、そんなアントニヌスに敬虔なる人を意味するピウスの称号を贈った。すなわち、アントニヌス・ピウスである。穏やかな春の陽差しの様な皇帝であった。

↑アントニヌス・ピウス(西暦86~161) (ウィキペディアより)