選択したカテゴリの記事一覧

- 2014.07.14 飯盛山城と三好氏

- 2012.07.01 伏見城の攻防 鳥居元忠、覚悟の徹底抗戦

- 2012.06.09 里見家の興亡 後

- 2012.06.09 里見家の興亡 前

- 2012.01.15 戦場に咲いた赤き大輪 真田信繁

飯盛山城は、大阪府四条畷市と大東市の境目にある山城である。

飯盛山城の築城年代は定かではないが、南北朝時代の正平3年(1348年)1月5日、北朝の高師直と南朝の楠木正行が激突した四条畷の戦いにおいて、南朝方の砦として存在していた模様である。これを本格的な城郭に発展させたのは、戦国の武将、木沢長政(1493?~1542)であった。長政は、河内、山城の守護である畠山氏の家臣であったが、権謀術数を駆使して成り上がり、やがては主家、畠山氏の実権を握るまでになった。長政は河内と大和に勢力を伸ばして、戦国大名化しつつあったが、同じく下克上で台頭してきた三好長慶に敗れて、敗死した。

長政死後、畠山氏の家臣であった安見宗房が飯盛山城主として入るが、これも三好長慶に敗れて城を失った。勝利を収めた長慶は、永禄3年(1560年)、飯盛山城に入城する。長慶は四国の阿波出身の戦国武将で、管領細川氏の家臣であったが、非凡な能力をもって成り上がり、主家を上回る権威と勢力を有するようになっていた。畿内の覇者となりつつあった長慶は、飯盛山城に大改修を加えて、ここを本拠と定めた。大小70の郭(くるわ)を廻らせて山全体を城郭と化し、主要部には石垣も用いられて、日本有数の山城に変貌を遂げた。

永禄4年(1561年)5月、長慶は、多くの人々を飯盛山城に集めて、千句連歌会を開いた。その連歌会では、長慶の勢力の広大さを示すかの様に、五畿内の名所が詠まれている。しかし、長慶の著しい勢力増大は、周辺大名の警戒を招く事になる。同年、南近江の守護大名、六角義賢は、紀伊、河内の守護大名である畠山高政と組んで、南北から長慶を挟撃せんとした。以降、六角義賢は度々、京に攻め入って三好軍と対陣し、それに合わせて畠山高政も和泉国に攻め入って、北上せんとした。

長慶は、六角義賢に対しては嫡男の義興率いる摂津衆と重臣の松永久秀率いる大和衆を差し向けて対峙させ、畠山高政に対しては弟の三好義賢率いる河内、阿波、讃岐衆をもって対峙させた。しかし、永禄5年(1562年)3月5日、和泉国久米田で対陣していた三好義賢は、畠山高政に敗れて討死してしまう(久米田の戦い)。この敗報を受けて、京で六角軍と対陣していた義興と久秀の軍は、畠山軍にも備えるため、山崎まで撤兵せざるを得なくなる。この結果、京は六角義賢の手に落ちると共に、高政は反三好の大和衆の参陣を得るなどして、更に勢いを増した。

高政は南河内の三好方諸城を落としつつ北上を続け、同年4月5日には、長慶が在城する飯盛山城まで囲んだ。長慶は一大危機に陥ったが、四国衆は久米田の敗北を受けて逃げ散っており、頼みとなる義興と久秀の軍は山崎で六角軍に備えていて、駆けつける事は出来なかった。それを見越して高政は飯盛山城の包囲を狭めてゆき、二度の総攻撃を加えた。だが、飯盛山城は、さすがに三好家の本城なだけに防御は固く、畠山軍に付け入る隙を与えなかった。

城が早々に落ちる気配はなかったが、長慶は身動きが取れず、高政も決め手を欠いて、戦況は膠着状態となった。その間、山崎に在った義興は父を救わんとして諸軍の糾合に努め、高政も六角義賢に攻勢に出るよう、催促した。しかし、義賢の動きは鈍く、義興を中心とする三好軍の戦力結集と、その出撃を許してしまう。同年5月15日、援軍の接近を知った高政は包囲を解いて南下し、和泉国教興寺付近に陣取ってこれを迎撃せんとした。

飯盛山城の長慶と援軍の義興は無事、合流を果たすと、これも南下して、教興寺の畠山軍と対峙した。しかし、長慶は体調が優れなかったのか、飯盛山城から出ずに、義興に指揮を委ねている。両軍の正確な兵力数は不明だが、畠山軍は1万人5千人余、三好軍は2万人以上であったと思われる。兵力では三好軍優勢であったが、畠山軍には、多数の鉄砲を装備した雑賀、根来衆という切り札があった。だが、三好方もこの鉄砲衆を警戒して、雨の日まで攻勢は自重したらしい。

同年5月19日、小雨が降る中、三好軍から攻勢を仕掛けたと云う。昼頃、畠山軍が総力を投入して迎撃に努め、激戦となるが、夕刻を迎える頃には余力を失って崩れだした。三好軍はそこを逃さず、大攻勢をかけて畠山軍を散々に討ち破った(教興寺の戦い)。敗れた高政は紀伊へと逃れたものの、河内国の支配権を失って、その勢力は著しく後退した。また、この敗報を受けて、京で滞陣していた六角義賢も撤兵して、長慶に和を請うた。一方、長慶は、この戦いの勝利をもって畿内の覇者の座を揺るぎないものとする。

永禄5年(1562年)時点での三好家の勢力範囲を、太閤検地(1582~1598年実施)の石高で表してみる。兵力は1万石に付き、250人動員できたと仮定する。

●三好家が大部分、支配していた国。

讃岐(12万6千石・動員力3,150人)

阿波(18万3千石・動員力4,575人)

淡路(6万2千石・動員力1,550人)

摂津(35万6千石・動員力8,900人)摂津には大坂本願寺領5万石余があるので、三好家の勢力範囲は(30万石・動員力7,500人)ぐらいか。

和泉(14万1千石・動員力3,525人)

河内(24万2千石・動員力6,050人)

丹波(26万3千石・動員力6,575)赤井直正が抵抗する氷上郡を除いて、ほぼ全域を支配していた模様なので、三好家の勢力範囲は(20万石・動員力5千人)ぐらいか

合計(125万4千石・動員力31,350人)

●三好家が一部、支配していた国

山城(22万5千石・動員力5,625人)京には室町幕府将軍、足利義輝とその奉公衆(ほうこうしゅう・武官)が存在しているので、山城の半分(10万石・2,500人)ぐらいか。

大和(44万8千石・動員力11,200人)の北半分(22万石・動員力5,500人)ぐらいか。

播磨(35万8千石・動員力8,900人)の東端(5万石・動員力1,000人)ぐらいか。

伊予(33万6千石・動員力8,400人)の東端(5万石・動員力1,000人)ぐらいか。

合計(42万石・動員力10,500人)

三好家の石高、動員力の総計(石高167万4千石・動員力41,850人)

この時点での、織田信長の勢力範囲は、尾張一国(57万1千石・動員力14,275人)であった。これらはおおよその推測であって正確な数字ではないが、それでも三好家の勢力の強さは伝わってくると思う。

長慶に対抗し得る強大な外敵は存在しなかったが、その支配は内側より綻び始める。永禄6年(1563年)8月25日、先の教興寺の戦いで大いに活躍し、将来を嘱望された嫡男、義興が22歳の若さで病没する。長慶はこれ以前にも、永禄4年(1561年)に、弟で優れた勇将である十河一存を、永禄5年(1562年)には、弟で知勇に長けた三好義賢を失っており、政権にとっても、自身にとっても大きな打撃となっていた。また、長慶は、永禄5年(1562年)の教興寺の戦いの折から、既に体調を崩していたと思われる。

そのような折に嫡男の死を受けて、長慶の心身は著しく衰弱を来たし、病に伏せるようになった。失意の長慶は、十河一存の息子、義継を養子に迎えて、後釜に据えた。永禄7年(1564年)5月9日、長慶は、弟の安宅冬康を飯盛山城に呼び出して、18人の従者諸共、謀殺する。これは、後継者、義継の座を安泰にするために取った行動だと思われるが、長慶が最早、正常な判断力を失っていたと見る向きもある。いずれにせよ、三好政権はまたもや、有力かつ有能な一門を失う事となった。

三好家は柱を次々に失い、最後に残った大黒柱の長慶も、同年7月4日、飯盛山城にて息を引き取った。三好長慶、享年43。長慶亡き後、義継が当主となったが、若干16歳の少年が指導力を発揮できる訳もなく、重臣の松永久秀と、三好三人衆(三好長逸、三好政康、岩成友通)が後見する形となった。それからしばらくは、久秀と三人衆は協力して三好家を主導し、永禄8年(1565年)5月19日には、三好家に敵対的であった室町幕府将軍、足利義輝を討ち取るなどした。しかし、この直後から、久秀と三人衆との間で家中の主導権を巡る対立が深まってゆき、同年11月にはついに戦端が開かれて、畿内を二分する内乱状態に陥った。

三人衆方には当主、義継を始めとする三好一門のほとんどが付いた事から、久秀方は終始押され気味であった。永禄10年(1567年)、義継が久秀方に回った事からやや勢力を盛り返したものの、それでも劣勢は否めず、久秀は尾張の戦国大名、織田信長に通じて上洛を促した。永禄11年(1568年)、その信長が足利義昭を擁して上洛すると、久秀と義継はこれに恭順の意思を示し、三好三人衆は信長に抵抗したものの、あえなく敗れて四国へと逃れ去った。 長慶のもと一枚岩であった頃の三好家ならば、信長とも互角に渡り合えたであろうが、分裂弱体化した三好家にはこれに抗する術も無く、畿内は、瞬く間に信長の勢力圏に塗り変えられた。

飯盛山城のある河内国も信長の勢力圏に入り、その意を受けた畠山昭高が北河内の守護に任じられて、飯盛山城に入った。天正元年(1573年)6月、畠山昭高は、家臣の遊佐信教によって殺害され、飯盛山城も信教の占拠する所となる。信教は三好一族の康長と組んで信長に敵対したが、天正2年(1574年)に織田軍の攻撃を受けて討死し、飯盛山城も攻め落とされた。それからしばらくは織田家が使用していたと思われるが、天正4年(1576年)頃には廃城となった。長慶が存命中の飯盛山城は、畿内の政治、軍事の中心地として多くの人々の注目する所であったが、その死と共に存在感を失い、人知れず歴史の表舞台から去っていった。畿内を失った三好家も同じく存在感を失って、四国の片隅を確保するだけの一地方勢力に転落する。

その後の三好家の顛末も載せておく。話は信長上洛後に遡る。

三好三人衆は四国に追われたが、その後も畿内回復に執念を燃やして、信長と戦い続けた。元亀元年(1570年)には朝倉、浅井、本願寺と結んで信長を挟撃し、摂津、河内、和泉に勢力を取り戻した。元亀3年(1572年)、三人衆は、仲違いしていた松永久秀、三好義継とも和解し、ようやく一族結託して、信長に当たる事となった。しかし、三好家は統一的な指導者を欠いていた上、勢力も以前ほどでは無かった。それでも、同年中に三好、朝倉、浅井、本願寺の反信長陣営に、武田信玄や足利義昭を加えて勢いを増し、信長を追い込んでいった。

しかし、元亀4年(1573年)4月12日、武田信玄が病没すると、信長は、武田軍に備えていた主力を畿内に振り向ける余裕が出来て、猛然と反撃に出た。同年7月には京から足利義昭が追放され、8月には三好三人衆の1人、岩成友通が討ち取られ、三人衆の残り、三好長逸や三好政康も行方知らずとなった。同月、越前の朝倉義景が滅亡し、続く9月には近江の浅井長政も滅亡し、11月には三好義継も討死して、三好宗家は断絶した。12月、この情勢を受けて松永久秀は再び、信長に臣従した。こうして畿内の帰趨は決したが、三好家の長老格である三好康長は、河内高屋城に篭もって、尚も信長に抵抗し続けた。

その、康長も、天正3年(1575年)、信長に攻め立てられて降伏した。これで三好家は畿内の所領を悉く失って、四国への逼塞を余儀なくされる。阿波は三好義賢の長男、三好長治が、讃岐は義賢の次男、十河存保が支配を受け継いでいたが、長治は強権を振るって領民や国人の支持を失い、天正5年(1577年)、長宗我部元親と結んだ、阿波守護、細川真之によって討たれた。兄の死を受けて、存保が阿波、讃岐の支配を継承したものの、その後、元親の侵攻を受けて勢力圏は縮小する一方となる。尚、同年10月には、三好家の旧臣、松永久秀が再度、信長に逆らって滅亡している。

天正8年(1580年)を迎える頃には、存保は阿波東部と讃岐東部を保つのみとなった。窮地に追い込まれた存保は、三好家の仇敵であるが、畿内を制した信長の力に頼る他、無かった。先に信長に降伏して、重用されていた三好康長が仲介したと思われる。しかし、信長は長宗我部征伐の暁には、自身の息子である信孝に讃岐を与え、康長に阿波を与える方針で、存保の処遇は不明であった。阿波を与えられる康長にしても、信孝を養子に迎えていたので、最終的には阿波、讃岐両国は織田家の所領となる。

天正10年(1582年)6月、信長は征討軍を編成して四国に送り込まんとしたが、その矢先の6月2日、本能寺の変にて倒れ、計画は立ち消えとなった。これを受けて元親の侵攻は激しさを増し、同年中に存保は阿波の大部分を失い、天正12年(1584年)には讃岐も失って、豊臣秀吉のもとへと逃れた。信長の勢力圏を受け継ぎ、天下人になりつつあった秀吉は、天正13年(1585年)6月、四国に征討軍を送って長宗我部元親を降伏に追い込んだ。秀吉軍に属していた存保は、讃岐に3万石の所領を与えられて、大名の座に返り咲く事が出来た。

しかし、天正14年(1586年)、存保の運命は再び暗転する。同年9月、秀吉が九州の島津征討を開始すると、存保は先遣隊として派遣されたが、同年12月、戸次川の合戦に敗れて、存保は討死してしまう。存保には幼年の嫡子がいたが、秀吉は所領相続を認めず、讃岐の領国は取り上げられてしまった。これで、大名としての三好氏は、完全に命脈を閉ざされる形となった。かつて畿内を制した覇者の哀れな末路であった。

PR

慶長3年(1598年)8月18日、天下人、豊臣秀吉が京都伏見城にて死去する。巨大な柱を失って、天下はにわかに揺れ始めた。豊臣政権は文治派と武断派に分かれて、深刻な対立状態に陥ったのである。その中で、諸大名中、最大の勢力を誇る徳川家康はこの対立を巧みに取り仕切って、急速に存在感を増しつつあった。専権を強めた家康は、慶長4年(1599年)10月、加賀の前田家を脅して屈服させ、翌慶長5年(1600年)5月には会津の上杉家を討伐すると宣言した。

その手法は強引そのものであったが、天下に家康に比肩するほどの実力と声望のある人物は存在せず、よって、多くの大名は黙ってその指示を受け入れた。しかし、反家康の機運も、急速に高まりつつあった。その中心となったのが、豊臣政権の重鎮であった石田三成である。三成は秀吉の懐刀として権勢を振るっていたが、その死後は、政権から追われた上、家康によって近江佐和山に蟄居させられていた。だが、三成はその屈辱をばねに、密かにかつ大々的な家康打倒の策略を練っていた。 家康もその内、三成が事を起こすだろうと見越していたが、よもや20万石程度の者が、天下を二分するほどの勢力を築くとまでは予想出来なかった。

慶長5年(1600年)6月16日、畿内に不穏な空気が漂い始める中、家康は会津征伐に向けて大坂城を発ち、その途上、伏見城に入った。家康は、この伏見城を畿内への抑えとして位置付け、信の置ける然るべき者に城を任せて、事態に対処せんとした。そして、譜代家臣である下総矢作(やはぎ)4万石の鳥居元忠を筆頭に、上総佐貫2万石の内藤家長、元長父子、武蔵忍1万石の松平家忠、上野三之倉5千石の松平近正ら四将を込めて、留守を委ねた。享保12年(1727年)成立の「落穂集」には、家康の伏見滞在中の逸話が載せられている。それによると、家康は上方に事変が生じる事を予期して、元忠に「天守閣の蔵には金銀の塊が納められている。変事が起きて弾丸が欠乏したら、これを鋳って補充せよ。また上方の情勢を報告する事を怠ってはならぬ」と言い含めた。翌6月17日の夜、元忠も考えるところがあって家康のもとを訪れる。

家康、「此度の城の留守役は、人数が少なくて余計に苦労をかけるのう」

元忠、「恐れながら、私はそうは思いません。此度の会津への出陣は大事ですから、一人でも多くお連れになる方が良いと存じます。城将の家長や家忠もお連れになってください。当城の方は私が本丸を預かり、近正が外曲輪を守れば十分であります」

家康、「事態がどの様に変わるかは分からず、城将は4人でも少ないと思うておるのに、それでも連れて行けというのは何ゆえか」

元忠、「此度のお留守を預かるにつきまして、何事も起こらなければ、私と近正の2人で十分に足ります。それに、会津に向かわれた後、変事が起こり、敵が当城を囲みましたなら、近国からも敵兵が押し寄せて来ましょう。とても、我が方への援軍は得られますまい。そうなれば、今の人数の5倍、7倍という人数を残して置かれたとて、守り抜く事は出来ないでしょう。ですから、必要なだけの人数を当城に留め置かれようとのお考えは、無駄な様に思えるのです」

この逸話が真実ならば、元忠自身は主君のために捨て石となる覚悟であるが、犠牲となる者は最小限に止めたいと考え、こう提案したのだろう。家康もその覚悟の程は察したが、あえて返答はせず、若かりし頃、共に苦労を重ねた思い出を語り合った。2人の主従関係は50年近い。話は尽きる事なく、やがて夜も更けてくると、元忠は、「明日は、さだめし早くお発ちになられましょう。短夜でもございますゆえ、早くお休みなされますよう」と暇乞いをした。そして、「先ほど申し上げました通り、お留守中、何事もありませんでしたら、また御目見え致します。しかし、万一の事が起こりましたなら、これが今生の御暇乞いでござります」と言って退出しようとした。しかし、元忠には足に古傷があった上、長らく座り込んでいたので、なかなか立ち上がる事が出来なかった。それを見かねた家康は、小姓に、「彦右衛門の手を引いてやれ」と命じた。小姓に支えられて退出していく元忠の後ろ姿を見送りながら、家康はしきりに袖で涙を拭っていたと云う。

翌6月18日、家康は伏見を発って、東征に向かった。元忠はそれを見送った後、畿内の情勢を睨みつつ、篭城準備に入った。7月初旬、島津義弘率いる1千人余の兵が伏見城にやってきて入城を要請したが、元忠はこれを疑って入城を拒否した。その為、島津義弘は西軍に走って、伏見城攻めに加わる事となる。7月17日、三成の主導によって西国の諸大名が糾合され、毛利輝元を総大将とする西軍が結成された。その規模は、おそらく家康の予想をも超えていただろう。最早、上方に兵乱が生じるのは確実な情勢となり、伏見城はその最前線に立つ事となった。だが、元忠は既にこの事あるを予期して篭城準備を進めており、動揺は無かった。7月18日、毛利輝元の命を受けた使者が伏見城を訪れ、城を明け渡す様、求めてきた。元忠は諸将と相談した上でこれを拒否するが、城将の1人であった木下勝俊は城から退去してしまう。西軍方の増田長盛は、家康と親しかったので、別に使者を送って元忠の説得に当たったが、元忠は、「私は徳川家のためにこの城を守っているのだ。どうして他家の言を聞く事ができようか。二度ここへ来るなら斬って捨てるぞ」と峻拒した。そして、家康との約定通り、急使を関東に送った。

「鳥居家中興譜」による元忠の報告文、「今度の会津征伐の隙を狙って、大坂方が蜂起しました。毛利輝元の命として伏見城を明け渡せと再三言ってきましたが、既に大軍を催して今にも当城に攻め寄せて来る気配です。先日、御前で申し上げました通り、私は命のある限り戦い防ぎ、守りきれなければ城を焼き払って討死する覚悟です。篭城の諸士も全員、その覚悟で守りましょう。いやしくも、私が守城の命を受けました事、肝に銘じるところです、全知全能を尽くして一日一刻でも長く逆徒共を食い止め、東国へ攻め下るのを引き伸ばす所存です。至急、御出立される事こそ、最も肝要と存じます。元忠の一生涯は、この戦いで終わりましょう。どのような大敵が来ようとも、恐れるものではありません」

7月18日、徳川家臣、佐野綱正がやってきて、伏見篭城に加わった。綱正は大坂城西の丸の留守を預かっていたが、西軍挙兵を受けて窮地に陥り、西の丸明け渡しを条件に、家康側室の阿茶局、お勝の方、お万の方を連れ出す事を許可された。そして、大坂城を退去して淀まで避難すると、そこで知人に側室達を預け、自らは兵500を率いて伏見城へやってきたのだった。綱正からの報告を受けて、元忠は至急、諸将と篭城の算段を練る。そして、7月19日早朝、元忠は自ら城外を巡検して、防御上支障のある人家を焼き、諸将の配置を定めた。

本丸・鳥居元忠

西の丸・内藤家長、元長父子、佐野綱正

三の丸・松平家忠、松平近正

治部少輔丸・駒井直方

名古屋丸・甲賀作左衛門、岩間光春

松の丸・深尾清十郎

太鼓丸・上林政重

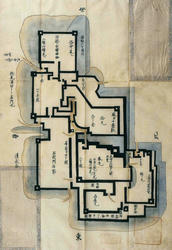

↑伏見城の縄張り図 (ウィキペディアより)

伏見篭城の人数は、総勢1800人余であった。

元忠は将士を集めて、こう告げた。

「私は使者を関東に出して、城をあくまで守り抜くと報告した。もし命が惜しいという者があれば、敵がこの城を取り囲む前に出て行くが良い。この城には僅か千人余の兵しかおらず、四方からの援軍も期待出来ない孤城である。これで、数倍の優勢な敵と戦うのだ。願わくば君恩に報いるため、志ある者は戦場に屍(しかばね)を晒し、天下の武士の鑑となるよう。それが武士としての本懐である」

そして、元忠を始め、覚悟を定めた将士達は盛大な宴を開き、決別の杯を交わしたと云う。

7月19日の薄暮、西軍の諸隊が次々にやってきて、伏見城に対する銃撃を開始する。城兵もこれに応戦したので、銃声が夜通し響き渡った。翌20日、21日も銃撃戦が交わされ、それに合わせて西軍は城際ににじり寄らんとした。22日、宇喜多秀家、小早川秀秋、鍋島勝茂の兵が加わって、銃撃戦は一段と激しくなった。23日、24日も変わらず銃撃戦は引き続いたが、城方の応戦は衰えず、城内に付け入る隙は無かった。25日、宇喜多秀家が伏見に着陣すると西軍諸将は軍義を開き、改めて部署を定めた。伏見城攻めの総大将は宇喜多秀家で、副将は小早川秀秋、その他に毛利秀元、吉川広家、小西行長、島津義弘、長宗我部盛親、長束正家、鍋島勝茂なども参加する総勢4万人余の大軍であった。これを城方から眺めると、西軍の人馬や旗がひしめき合って、麓を埋め尽くしている様に映った。だが、元忠はそれを横目に、悠々碁盤を囲んで談笑していたと云う。西軍の陣容は整い、いよいよ本格的な攻城が開始される。この日を境に伏見城に対する銃撃は一層、激しくなり、それに合わせて西軍は竹束を連ねてじりじりと濠際ににじり寄った。

26日、西軍の毛利秀元、吉川広家らは伏見の持ち場を離れて、瀬田に転進する。27日、28日も終日銃撃戦が続き、翌29日には西軍の指導者たる石田三成自らが督戦にやって来て、諸将の奮起を促した。その頃、関東の下野小山にいた家康は、会津攻めの陣を引き払って西上せんと動き出していた。三成としては、これ以上、伏見城に手こずらされれば、家康迎撃の算段が狂ってくる。その為、何としても早期落城にもっていく必要があった。30日、三成の激を受け、西軍諸軍も力闘して四度の大攻勢を加えたが、城方は壕際を縦横に駆け巡って迎撃に努め、城内への侵入を決して許さなかった。この日、西軍は500人余が死傷し、城方も50人余が死傷したと云われている。西軍4万人余の総攻撃でも、城内への突入は敵わなかったのである。西軍は数日で伏見城を落とす算段を立てていたが、既に攻防10日を過ぎていた。西軍首脳の間には焦りが募り、ここで非情な謀略を用いる事にした。すなわち、松の丸を守備する甲賀の郷士に対して、内応せねば郷里の家族を殺害すると脅迫して、曲輪に火を放つよう迫ったのである。

8月1日午前0時頃、内応に応じた甲賀者の手によって、松の丸にて火の手が上がり、その火勢は強まって名古屋丸にも燃え移った。これを見た西軍は大いに意気が上がり、喊声を上げて一斉に北門に攻めかかってきた。城方も槍衾を布いて必死にこれを防がんとしたが、城門にも火がかけられ、次々に攻め寄せてくる西軍に押し切られて、ついに突入を許してしまう。その勢いは止められず、松の丸と名古屋丸が制圧され、城の中枢部にまで食い込まれた。伏見城は王手をかけられた形となり、最早、篭城の見込みは無くなった。この情勢を見て小早川秀秋は休戦を命じ、使者を城内に送って開城を促した。元忠も代理を送ってこれと会見させたが、条件はまとまらなかった。元忠は、これも時間稼ぎの一つとしたのかもしれない。交渉は決裂して、西軍の攻撃は再開される。同日午前3時、治部少輔丸に西軍が侵入して来ると、松平家忠は自ら槍を振るって群がり寄る敵兵と渡り合ったが、やがて傷付き、一旦撃退した後、自刃して果てた。松平近正もこの時、戦死したと見られ、従っていた兵800人余も悉く討死して、治部少輔丸は落ちた。

天守閣にも火がかけられ、落城は目の前に迫った。元忠の家来は主に自害を勧めたが、元忠はこれを拒否して、あくまで戦い抜く決意を示した。

「この戦いでは、既に死は覚悟の上である。それでも防戦に努めるのは、なにも名誉の為だけでは無い。一刻でも長く、関東へ災禍が及ぶのを遅らせんとの願いからだ。だから足軽の手にかかって死ぬ事も苦では無い。わしの足は元亀3年の三方原の戦いで傷付き、歩くには不便だが、今日の西軍をなんで恐れようか」

元忠は更に、「味方の戦死を顧みるな。敵兵ならば貴賎を問うてはならぬ。出会った者は殺すだけだ。将と見れば刺し違えてでも殺せ」と命じ、生き残りの数百人の兵を率いて本丸門から打って出た。そして、死兵と化した城兵は西軍と斬り結んでは押し返し、多数を殺傷した。西軍も決死の敵と斬り結んでは犠牲が増えるばかりと見て、城兵が突出する度に横合いから攻撃を加えて徐々に討ち減らしていった。既に外郭は全て破られ、残るは内藤家長の篭もる西の丸と、元忠が篭もる本丸のみとなる。

内藤家長も西の丸で奮闘を続けていたが、やがてここも追い詰められる。家長は、部将の安藤定次に自害するまでの時間稼ぎを頼むと、鐘楼に登って薪を積み、家来の原田某に、「お前は囲みを抜けて関東へ行き、落城の模様を家康公、秀忠様、それに我が長子の政長に報告してほしい」と言い付けると、自害して果てた。原田某はその命に従い、鐘楼に火を放ってから、城から脱出した。16歳になる元長は父の側で死なんと駆け付けたが、既に火勢が強くて近づけなかった。そこで、腹を切った上、火中に身を投じて思いを遂げた。内藤家の部将、安藤定次も討死し、西の丸の守将の1人、佐野綱正も乱戦の中で命を失った。この他、駒井直方は敵に紛れて去り、深尾清十郎は捕らえられて斬られた。上林政重や岩間光春も戦死して、甲賀作左衛門は生死不明となった。

元忠は本丸手前で尚も西軍と渡り合っていたが、多数の傷を負い、残す兵も僅か10人余となっていた。辺りは火災と硝煙の煙が立ち込めて夕闇の様に薄暗く、その下には敵味方の死体が累々と横たわっていた。元忠は1人、火炎渦巻く本丸内へと入って行き、傷付き疲れ果てた身を石段に寄りかけて休めた。そこへ、西軍方の将、雑賀重次がその姿を認めて近寄って来た。元忠もそれを認めると、「我こそが伏見城の主将、鳥居元忠である」と名乗り、おもむろに薙刀を取って立ち上がった。すると、重次は跪いて、「火は既に全城に及び、大事は終わりました。どうかお静かに自害なされますよう。私は謹んで貴方の首級を賜り、後世の誉れと致します」と言った。元忠も最早、十分役目は果たしたと思い直したのか、これを受け入れ、兜を脱いで静かに腹を切った。そして、重次はうやうやしくその首級を受け取った。8月1日、午後15時頃の事であった。鳥居元忠、享年62。主命を帯びた僅かな脱出者を除いて、城兵1,800人余は悉く討死した。攻めての西軍も、3千人以上の死傷者を出したと云われる激闘であった。

この後、伏見城の主将達、鳥居元忠、松平近正、松平家忠の首は大坂に送られて、京橋口にて晒された。だが、西軍方もその烈々たる忠誠心は認めて、敬意を込めてその首を公卿台に載せたと云われている。慶長5年(1600年)9月15日、徳川家康は関ヶ原の戦いで勝利を収め、晴れて天下人となった。そして、戦後、鳥居元忠、内藤家長、松平家忠、松平近正ら伏見篭城四将を評して、その子息達に加増して功に報いた。元忠の子、忠政は下総矢作4万石から陸奥磐城(むついわき)10万石に加増転封し、更に元和8年(1622年)には出羽山形22万石に加増転封した。内藤家長の長子、政長は上総佐貫2万石に1万石が加増され、元和8年(1622年)には、陸奥磐城平7万石に加増転封された。松平家忠の嫡男、忠利は武蔵忍1万石から、念願であった三河深溝1万石に旧領復帰し、慶長17年(1612年)には三河吉田3万石に加増転封された。松平近正の嫡男、一生は上野三之倉5千石に5千石を加増され、大名身分となった。元和7年(1621年)、一生の子、成重の代の時には、更に丹波亀山2万2千石に加増転封される。

しかし、大坂城西の丸で家康側室の護衛役を担っていた佐野綱正は、その任を全うせずに伏見に篭城したので、家康は、「肥後守綱正を死なせたのは惜しいが、あれは本当の道を知らなんだ。主命を重んじてどこまでも預かった者供を守り、その時に応じて苦心すべきであったのだ。それなのに、預かった者を人手に渡して、自分は伏見で討死するとは、忠義の道が違う」と言ったそうである。佐野綱正は近江と上総に3千石の禄高を与えられていたが、その嫡男でまだ幼少の吉綱には近江国野洲の800石のみとされ、小姓として取り立てられた。同じ、枕を並べて討死した将士であっても、評価の明暗は分かれたのである。それと、西軍に囲まれる前に伏見城から退去した木下勝俊は、若狭小浜6万2千石を没収された。また、伏見城で内通した者18人は、関ヶ原戦後の10月1日に京都栗田口にて磔に処された。

これまで挙げてきた伏見城を巡る元忠らの会話や、やり取りが実際にあったのかどうかは確証しかねるし、多分に講談が含まれているだろう。だが、鳥居元忠らの忠節と奮闘は本物であったに違いない。もし、伏見城が数日で落ちていれば、西軍は勢力圏を更に広めて、史実以上に家康を苦戦させていただろう。そうなれば、歴史の流れすら変わっていたかもしれない。元忠らは見事な働きをもって時間を稼ぎ、西軍の展開を妨げたのだった。この伏見篭城は、老境にあった元忠にとって、武士の死に花を咲かせる晴れの舞台でもあった。そして、三河武士の鑑と讃えられて、歴史に美名を刻む事になる。だが、無骨な忠魂の士、元忠にとって、何よりの願いは、己の生涯を捧げて仕えてきた主君、家康の勝利であったろう。それを、草葉の陰から見届けた時、元忠の魂は微笑みながら天に昇っていったであろう。

↑鳥居元忠(1539~1600) ウィキペディアより

主要参考文献 「旧参謀本部編纂 関ヶ原の役」

永禄11年(1568年)末、関東情勢は激変して、里見家にとって非常に好都合な展開となる。武田信玄の駿河侵攻を契機に三国同盟が解消され、北条家と武田家が交戦状態になったのである。これによって北条家の主力は駿河方面に釘付けとなり、房総半島には手出し不能となった。義堯はこれを絶好の機会と捉えて、攻勢を強める。それとは反対に北条氏康は、上杉家や里見家に背後を脅かされて窮地に陥り、両家との和睦を心から望んだ。そして、永禄12年(1569年)1月、義堯の元に、氏康からの懇願に近い和平提案書が送られてきたが、義堯は頑としてこれを受け付けなかった。そして、同年2月には義弘率いる里見軍が下総に侵攻して、北条方の諸城を攻め始め、更に水軍をもって三浦半島も襲撃させた模様である。

しかし、同年3月、反北条の盟主と見なされていた上杉謙信は、里見家を始めとする関東諸将からの猛反対を受けながらも、北条家と盟約を結んでしまう。これに憤慨した里見父子は、同年8月頃、甲斐の武田信玄と盟約を結んで、北条打倒を約し合った。だが、関東の情勢は目まぐるしく変転する。元亀2年(1571年)10月3日、北条氏康が死去し、氏政が当主となると上杉家との同盟は破棄され、翌元亀3年(1572年)1月に武田家と同盟を結び直したのだった。そして、同年2月、氏政は、信玄を通して里見家に和平を提案してきたが、義堯はあくまでこれを受け付けなかった。

この元亀3年には、下総の半分は里見家の勢力範囲になっていたようだ。太閤検地によれば下総は37万石であり、この内の18万石が里見領国と言う事になる。それに上総38万石に安房4万5千石を加えると、里見家の版図は60万石にもなる。10万石に付き2500人の動員力が得られたと計算すると、里見家は1万5千人の動員力を有する、戦国有数の大大名に成長していた事になる。対する北条家は武蔵67万石、相模19万石、伊豆7万石の93万石に加えて、関東各地を切り取っていたので優に120万石はあって、3万人の動員力はあっただろう。まだまだ両家の力の差は大きかったが、里見家は今までこの大敵と戦って版図を拡大してきたのである。義堯の北条打倒の信念は、決して揺るがなかった。

天正元年(1573年)4月、武田信玄が死去すると、里見家と武田家の同盟は自然消滅となり、それから程なくして上杉謙信と里見家の同盟が復活した模様である。これで謙信と義堯は友誼を取り戻し、再び協力して北条家に当たる事となった。その北条家は天正年間から、下総の簗田晴助が守る関宿城攻略に全力を注ぎ始める。この関宿城は関東地方の中心に近く、しかも利根川水系の水運を一手に押さえる事も可能な戦略拠点だった。この城の存在が、北条家の膨張を抑える防波堤の様な役割を果たしていた。それが分かっている上杉謙信と反北条の関東諸将は、関宿城救援に力を注ぐのだが、北条氏政もまた一族の総力を上げて、攻略に執念を燃やすのだった。天正2年(1574年)6月、関宿城を巡る攻防が続く中、里見義堯は68歳でこの世を去った。国中の人々がその死を悲しみ、宿敵の北条方ですら、その人となりを讃えたと云う。

同年11月、関宿城は落城し、北条家を抑え込む堤防は決壊した。その怒涛は房総半島にも流れ込み、天正3年(1575年)8月、北条軍は陸上、海上の二方面から下総に攻め入って、力押しで里見軍を圧倒し始めた。義堯の跡を継いだ義弘も必死に防戦したものの、やはり、一対一の総力戦となれば戦力に劣る里見側が不利であった。天正4年(1576年)冬には、戦場は上総に移り、じわじわと里見家は追い詰められていった。この退勢を挽回するには、強力な外部勢力の助けが必要であった。そこで義弘は、天正5年(1577年)1月、2月の2度に渡って上杉謙信に救援を求める書状を送った。しかし、この頃の謙信は北陸攻略に全力を投入していたので、関東を顧みる余裕は無かった。

同年11月、孤立無援の義弘は、義堯以来の北条打倒の方針を改めざるを得なくなり、ついに氏政に和議を請うた。義弘は意地よりも、自家存続を優先したのだった。そして、氏政の娘が、義弘の弟、義頼に嫁ぐ形で講和は成立し、両家の数十年に渡る抗争はここに終結した。天正6年(1578年)3月13日、関東に大きな影響を及ぼしてきた上杉謙信が死去した事で、北条家の優勢がほぼ確立される。それから2ヵ月後の同年5月20日には、里見義弘も54歳でこの世を去った。義弘の代になって北条家に屈する形となったが、それでもこの義弘の存在無くして、里見家は存続し得なかっただろう。義弘は自分の死後には、上総は実子の梅王丸に、安房は養子としていた弟の義頼に相続させる予定であったと云う。だが、義弘死後の里見家は、梅王丸を支持する勢力と義頼を支持する勢力とに二分され、内乱状態に陥った。

天正7年(1579年)、年長で経験もあった義頼は、戦いを優勢に進めて上総の諸城を落としていき、天正8年(1580年)4月には梅王丸を捕らえて出家させ、領国の再統一を果たした。同年7月5日、義頼は更なる支配強化を図り、不穏な動きを見せたとして、重臣の正木憲時討伐に取り掛かった。正木憲時は里見家の重臣であるが、安房東部から上総東部にかけての地域を支配する、半独立的な有力国人でもあった。義頼はこれを切り崩して、直接支配しようと試みたのである。だが、憲時を始めとする正木一族は、上総大多喜城を中心に一宮、勝浦城、吉宇城、興津城、浜荻城、金山城、山乃城などの支城を持っており、小戦国大名と言って良いほどの基盤を有していた。この内、勝浦城の正木一族は義頼方に付いたものの、それでも容易に倒せる相手では無かった。義頼は支城を一つ一つ攻めつぶしながら、徐々に大多喜城に迫っていった。こうした攻防戦の最中、甲斐の武田勝頼や、越後の上杉景勝の使者が訪れて共に北条氏を打倒しようと提案してきたが、この時の義頼にそんな余裕は無かった。

天正9年(1581年)9月29日、正木憲時は内応した家臣によって殺され、大多喜城は落城する。義頼は、義弘死後から始まる内乱と、正木憲時の討滅に3年もの歳月を費やしたが、反対派は全て滅ぼしたので、その権力は揺るぎないものとなった。北条家との関係は、天正7年3月に両家の鎹(かすがい)である、義頼の妻(氏政の娘)が死去した事から、次第に冷却化していった模様である。両家の間で戦いが再燃したのかどうかは定かではないが、下総、上総では不穏な状況が続いた。天正15年(1587年)10月23日、里見義頼は45歳で死去し、若干15歳の義康がその跡を継いだ。その頃、中央では豊臣秀吉による天下制覇が進み、翻って関東では北条家による覇権が確立されつつあった。この様な重大な局面で、したたかな外交手腕を持っていた義頼を失った事は、里見家にとって不幸であった。

天正16年(1588年)10月、里見義康は、豊臣秀吉に使者を送って太刀一振りと黄金10両を献上し、上総南半分、安房一国を現状のまま保持する事を認めてもらった。天正18年(1590年)春、豊臣秀吉による小田原攻めが始まると義康も参戦し、同年4月には三浦半島に攻め入った。秀吉からは早急に小田原に参陣するよう求められていたが、義康はしばらく三浦半島に留まり、滅亡した小弓公方の再興のために便宜を図ろうとしたり、本来、秀吉が出すべきであった禁制を三浦半島で独自に発給したりした。義康が何時、小田原の秀吉の下に参陣したのかは不明だが、その勝手な行動を咎められて、しばらく面会は許されなかったと云う。そして、義康による小弓公方再興運動と独自の禁制発給は惣無事令違反に当たるとして、上総国の召し上げを通告されたのだった。これは義康のみならず、その家臣にとっても晴天の霹靂の様な衝撃であった。里見家の領国は上総半国だけでも19万石あったが、それが安房一国4万5千石に押し込められる形となったからである。里見家臣はこの後、召し放たれたり、知行が三分の一以下になる事を覚悟せねばならなかった。

義康は失意のどん底にあったが、それでも大名として生き残るため、妻子を人質として上方に送り、困難な知行の再配分も成し遂げた。そして、豊臣大名の1人として、二度に渡る朝鮮出兵の際には数百人の兵を率いて九州名護屋まで出向いた。慶長2年(1597年)、豊臣政権による再検地が行われて、安房国は9万1千石に改められる。慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いが起こると、義康は徳川方に参加して宇都宮に在陣する。そして、関ヶ原本戦が東軍の勝利で終わると、常陸国に3万石を加増され、里見家は合わせて12万石となった。しかし、慶長8年(1603年)11月16日、里見義康は31歳の若さで病死し、10歳の梅鶴丸が跡を継ぐ。大きな挫折を味わったものの、家運がやや盛り返しつつあった矢先の死であった。慶長11年(1606年)11月、梅鶴丸は将軍、徳川秀忠の前で元服し、その一字を賜って忠義と名乗り、慶長16年(1611年)には幕府の老中、大久保忠隣の孫娘を妻として迎えた。忠義は幕府との関係を密にし、順調に近世大名としての地歩を固めつつあった。

しかし、慶長19年(1614年)9月、幕府内部に権力闘争が起こって大久保忠隣が失脚し、それに連座したとして忠義も改易を通告される。忠義には辛うじて伯耆国倉吉に4千石が与えられたものの、これまで先祖代々慣れ親しんだ房総半島の地から遠く離れた、山陰の寒村に移り住む事となった。だが、元和3年(1617年)6月、因幡、伯耆の新領主として赴任してきた池田光政によって、その4千石も召し上げられ、忠義は、倉吉田中村に100人扶持のみを与えられる身となった。悲運に悲運を重ね、しかも慣れない山陰の気候で体を壊したのか、元和8年(1622年)6月19日、忠義は29歳の若さでこの世を去った。忠義には側室に子がいたとされるが、嗣子無しと見なされて里見家はここに断絶する。同年9月19日、忠義の死から3ヵ月後、安房以来の家臣8人が主君の命日に合わせて殉死した。彼らには最早、どこにも身の置き所がなく、生きる望みを失っていたのだった。戦国時代から幾多の存亡の危機を乗り越えてきた武門の家、里見家はこうして、哀れなる最後を迎えた。

主要参考文献 「房総里見一族」

戦国時代、関東の覇者として君臨したのが、小田原を本拠とする大大名、北条家であった。だが、その北条家を相手に、関東の覇を競い合った気概ある戦国大名がいた。その名を里見家と云う。里見家は、清和源氏新田氏の流れを汲み、室町時代に関東の何処から房総半島に移り住んで安房国に勢力を伸ばしていったとされる。その出自には不明な点が多いが、永正年間(1504~1520年)には安房国の支配者的な存在となっていたようである。この里見家を全盛期に導いたのが、里見義堯である。だが、その人生は浮き沈みの大きい、波乱に満ちたものであった。

義堯は永正4年(1507年)に生まれ、天文2年(1533年)、27歳の時に父実堯が本家の里見義豊によって討たれると云う悲運に見舞われた。義堯は安房を逃れて西上総の百首城に立て篭もり、小田原の北条家や安房東部の正木家に援助を請うた。そして、天文3年(1534年)4月6日、義堯は北条や正木の援軍を得て反抗に転じ、義豊と決戦して、これを討ち滅ぼす事に成功した(犬掛合戦)。これで、義堯が晴れて安房一国の支配者となったのだが、その統一には北条氏綱の助力によるところが大であったので、しばらくはその旗下に属する事となった。天文4年(1535年)には北条氏綱の要請に応えて武蔵国に援軍を派遣したり、鎌倉の鶴岡八幡宮の造営にも協力している。だが、義堯には北条の属将のままで終わる気は無く、野望を胸に秘めて雄飛の機会を待った。

その頃、上総の有力戦国大名、真里谷武田家では、信隆と信応(のぶまさ)の二派に分かれて跡目争いをしていた。北条氏綱は信隆方を応援したので、それに属する義堯も当初はこれを支援していたが、天文6年(1537年)10月になって、小弓公方の足利義明の要請を受けて、信応方に転じたのだった。そして、この内紛は、足利義明と里見義堯の有力な支援を受けた信応方優勢で和議が成立する。義堯はこの内紛に乗じて西上総に勢力を伸ばし、この頃に房総半島の中心に位置する場所に久留里城を築いて、そこを本拠にしたと見られる。義堯は、この内紛を機に足利義明に鞍替えする形となったが、それは同時に北条家との決裂も意味していた。北条と里見、両家の長い宿命の対決はここから始まる。

天文7年(1538年)10月、足利義明は北条氏綱との決戦を目論んで、里見義堯や武田信応を始めとする房総半島の諸将を召集する。そして、1万人余の諸軍を率いて、武蔵との境目に当たる下総国府台まで進出した。一方、北条氏綱も2万人余の兵を率いて迎撃に向かい、両軍は江戸川を挟んで対峙した。同年10月7日、北条軍は大胆にも、江戸川を敵前渡河して突撃を開始する。足利軍は絶好の攻撃機会をみすみす逃したが、緒戦は善戦して北条軍と互角に渡り合った。しかし、北条軍が陣容を整えて数に物を言わせて攻め寄せてくると、ついに足利軍は崩れ出し、総大将の義明も戦死するという惨敗を喫した(第一次国府台合戦)。この戦いで義堯は積極的には動かなかった模様で、軍勢を温存したまま撤退したようだ。そして、ほどなくして西上総に侵攻を開始し、その地を切り取っていった。房総半島の一大勢力であった足利義明の討死によって軍事的な空白が生じ、かえって義堯の勢力拡大に弾みがついたのだった。天文10年(1541年)、北条家では氏綱が死去して、その子、氏康が跡を継ぐ。その頃、義堯は自ら西上総の攻略に当たる一方で、里見家の盟友とも言える正木家に命じて東上総を切り取らせていった。

義堯は少しずつであるが確実に北上を押し進め、天文21年(1552年)を迎える頃には上総の大部分が里見家の勢力範囲となり、同年中には下総にも進出して、北条方の有吉城を攻撃したと云う。だが、北条氏康もこの情勢を黙って見過ごす訳はなく、勢力を増しつつある里見家を陥れるべく、強烈な謀略を仕掛けた。天文22年(1553年)、里見支配下にあった上総、安房の土豪達をそそのかして、一斉に叛旗を翻させたのである。これらの土豪達は半独立的な存在で、里見家の支配は彼らの頭を押さえて、戦時の際に兵員を供出させるに留まっていた。しかし、里見家の勢力が増大するに従い、これらの土豪達は独立性と既得権益が侵されるとの危機感を覚えたようだ。北条家はそこを突いて彼らの知行を安堵したり、物資を援助して、反乱をそそのかしたのだった。

この反乱によって安房、上総国内は未曾有の混乱に陥り、各地の城や寺が焼けていった。しかも、そうした状況を見越して北条家は直接、里見領に攻め入らんとした。天文23年(1554年)春、北条氏康は武田晴信、今川義元と三国同盟を結んで背後の憂いを取り去り、関東制覇に全力を傾ける事が可能となっていた。義堯も越後の上杉謙信(この頃は長尾景虎)と結んでこれに対抗せんとしたが、当面は自力で北条家の鋭鋒を退けねばならなかった。軍記の「関八州古戦録」によれば、天文23年(1554年)11月10日、北条氏の勇将、北条綱成率いる1万2千の兵が義堯の本拠、久留里城を囲み、翌11日に一斉攻撃を加えてきたが、里見軍4千人は激闘の後にこれを退けたと云う。また、弘治元年(1555年)3月1日にも、北条方の将、藤沢播磨守率いる2千人余の兵が押し寄せてきたが、里見軍はこれも撃退し、藤沢播磨守の首を討ち取ったと云う。

弘治2年(1556年)を迎えた頃には、義堯は度重なる北条軍の襲来を退け、国内の反乱もようやく鎮める事に成功したようだ。「関八州古戦録」によれば、同年10月、義堯は子息義弘を総大将とする水軍を三浦半島に送り込んで、北条家に逆襲を試みたようである。そして、北条水軍と船軍(ふないくさ)となったが、戦いは里見水軍優勢で運び、一時的に三浦半島は里見家の勢力範囲になったようである。里見軍が房総半島に引き返すと、三浦半島は再び北条家の支配に戻ったが、これ以降も里見水軍は頻繁に襲撃を加えて来るため、三浦半島の住民達は困り果てて、年貢の半分は里見氏に献上して、攻撃を控えてもらうようにした。北条家はこれを苦々しく思ったが、里見水軍に東京湾の制海権を握られている現状では、これを認めざるを得なかった。こうした里見水軍の優勢は、天正年間(1573年)を迎える頃まで続いたようである。だが、北条水軍も隙を突いては、房総半島の沿岸に度々、襲撃を加えたので、里見方も沿岸の防備を固めざるを得なくなった。このような東京湾を挟んでの両水軍の戦いは、里見、北条の対立が続く限り、止む事は無かった。

永禄3年(1560年)8月上旬、北条氏康は大軍を催して、義堯の本拠、久留里城を囲んだ。窮地に立たされた義堯は、越後に急使を派遣して上杉謙信(この頃は長尾景虎)の来援を請う。同年9月、謙信はこの要請に応えて越山し、関東へと攻め入った。これを受けて氏康は久留里城の囲みを解いたので、義堯は危機を脱した。義堯は、謙信に書状を送って深謝すると共に、共に北条家を打倒する事を申し合わせた。そして、永禄4年(1561年)3月に謙信が北条家の本拠、小田原城を囲んだ際には、里見家からも義弘が海を渡って参陣した。その間に義堯は下総に手を伸ばし、重臣の正木家に命じて小弓、臼井の城を攻め取らせた。謙信率いる関東諸勢は一ヶ月に渡って小田原城を攻め立てたものの、無類の堅城が落ちる気配は無く、謙信は攻城を諦めて越後に帰っていった。

だが、謙信(この頃は上杉政虎)がいなくなると、北条氏康はすぐさま奪われた諸城を取り戻していくのだった。これ以降の関東では、こうした上杉家と北条家の攻めぎあいが延々と繰り返される事になる。永禄6年(1563年)12月、謙信は越山して上野国へと入り、里見義堯、義弘父子にも出兵を促した。翌永禄7年(1564年)1月、義弘は要請に応えて安房、上総の兵を率いて出陣し、岩槻の大田資正の軍勢と合流して、下総の国府台に陣取った。北条氏康は上杉軍に背後を襲われる前に決着をつけるべく、里見軍に向かって急行した。「関八州古戦録」によれば、北条家は一族郎党の総力を結集した2万人余の兵力であったのに対し、義弘率いる里見勢は6千人で、大田資正率いる2千人を合わせても8千人でしかなかった。里見軍は半分以下の劣勢であったが、台地上の地の利を生かして、攻めかかってくる北条勢の先鋒を斬り崩し、遠山直景や富永政家などの名のある侍多数を討ち取って、緒戦を勝利で飾った。

しかし、この日の夜、勝利に気を良くした里見軍は酒を飲み交わし、ゆったりと休息をとった。北条氏康は密偵からの報告を受けて、里見軍が油断しきっていると知ると、軍を二手に分けて明朝払暁をもって奇襲する事を決した。そして、1月8日の夜明けをもって北条軍が一斉に国府台に攻め上がって来ると、里見軍は大混乱に陥り、大将の義弘自ら太刀を手に取って、囲みを切り抜けねばならないほど、無残な敗北を喫した。北条軍は敗走する里見軍を追撃して、その先鋒は上総に入ったが、背後に謙信がいたので深追いは避けて兵を返した。だが、同年4月に謙信が帰国すると、北条軍は大挙して上総に攻め入り、その勢いを恐れた上総の諸城の多くは北条家に降っていった。同年10月には久留里城も落城し、義堯は安房へと退いた。同年末、落ち目の里見家に追い討ちをかけるように、片腕と頼んでいた勝浦城主の正木時忠まで北条家に寝返ってしまう。

上総国では大多喜城の正木憲時と、土気(とけ)城主の酒井胤治だけが里見方として残ったものの、里見家はほぼ安房一国に押し込められる形となった。義堯が半生を費やして築いてきたものは、音を立てて崩れ去ったのだった。上杉謙信もこの情勢を憂いて、里見父子を慰める書状を送っている。永禄8年(1565年)11月、謙信が越山して関東に入ると、里見義弘はこれに呼応すべく、安房国中に重い棟別銭を課して出陣準備を整えた。そして、翌永禄9年(1566年)3月、上杉軍が下総に攻め入ると、義弘も参陣して共に北条方の城を攻め立てた。同年5月、謙信は越後に帰っていったが、その関東遠征の余慶を受けて、里見家は上総南部を奪回する事に成功したようだ。だが、永禄10年(1567年)8月、北条氏政は、里見家が再び息を吹き返しつつあるのを見て、今度こそ引導を渡さんとして大軍を率いて上総へと攻め入った。

北条氏政率いる本隊は、里見義弘の居城、佐貫城を望む要所、三船山に陣取り、三浦方面からは北条綱成が水軍を率いて安房侵入を図った。この時、北条軍は3万人余で、これを迎え撃つ里見軍は8千人余であったと云う。里見家は、これまでに無い存亡の危機に立った。だが、義弘率いる里見軍は知略と死力を振り絞って、北条軍に乾坤一擲の決戦を仕掛ける。そして、ものの見事に、北条軍を打ち負かす事に成功したのだった。この頃、北条綱成率いる水軍も里見水軍に阻まれて、上陸を阻止された模様である。北条軍は、殿を務めた岩槻城主の大田氏資が戦死するなど、多数の戦死者を出した(三船山合戦)。戦後、北条氏政は戦死した家臣の相続問題に心を配らねばならなくなり、それとは反対に里見義堯、義弘父子は意気揚々たる戦勝報告書を、安房にいる義頼(義堯の子息)に送った。 この勝利によって、里見家は滅亡の淵から一転、飛躍の時を迎える。上総の大部分が里見家の版図に戻り、下総侵攻にも着手した。この過程で、先に反逆した正木時忠も里見家に帰参した。

慶長20年(1615年)5月7日、この日、大阪を舞台に戦国最後の激闘が行われていた。かつての天下人豊臣家と、現世の天下人徳川家との決戦である。双方合わせて十数万の軍勢が鬨(とき)の声を上げ、血刀を振るってぶつかり合う様は壮絶そのものだった。旗指入り乱れた乱戦にあって、一目でそれと分かる存在があった。それは将兵全て赤一色の軍装で染め上げた部隊で、まるで戦場に咲いた赤き躑躅(つつじ)の如くであった。人数は3千人余と見受けられ、見た目の鮮やかさもさる事ながら、戦場での働きはそれを上回る鮮やかさがあった。

雲霞の様な大軍相手に一歩も退かず、逆に突撃して真一文字に切り裂いてゆく。先頭に立つ武将は紅で染め上げた緋縅(ひおどし)の鎧を身にまとい、遠目にもそれと分かる鹿の角の前立兜を揺らし、片手には十文字槍を引っさげて猛烈な突進を繰り返すのだった。その鬼神のような働きと、己の最後を飾り立てるかのような華やかな軍装は、大舞台でも一際目立っていた。それこそ、大阪の陣で最も名を上げた男、真田信繁(幸村)その人であった。

真田信繁は、永禄10年(1567年)生まれで、この大阪夏の陣の時には49歳となっていた。しかし、それ以前の信繁は、ほとんど名も知られていない武将であった。慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いでは、父、昌幸と共に2千人余の兵を指揮して上田城に篭城し、徳川3万8千の大軍相手に大いに戦って武名を上げたが、それでも父の影に隠れた地味な存在だった。しかも、肝心の関ヶ原本戦で西軍が敗れた事から、真田父子は所領没収の上、紀州九度山に蟄居を命じられる。このまま何事も無ければ、信繁は無名のまま歴史から消え去る運命であった。

九度山での不自由な暮らしは、大名生活が染み込んだ真田父子にとって大変、堪えたようである。大敵、徳川相手に一歩も引かずに気を吐いた昌幸ですら心が弱まり、家康の赦免をひたすら求めるようになっていた。そして、上田領を受け継いだ長男の信之宛てに手紙を送り、死ぬまでにもう一度会いたいと述べたり、配所での窮状を訴えかけるのだった。しかし、それらの願いが適わぬまま、慶長16年(1611年)、衰え病んだ昌幸は65歳でこの世を去った。華々しい壮年時代と比べて、なんとももの悲しい晩年であった。

信繁は父の死に際して出家し、好白と称したとされる。信繁も同じく赦免を願っていたが、なんの音沙汰も無く、空しく歳月だけが過ぎていった。信繁は借金を重ねていた上、火事を受けて屋敷が焼けてしまう。その再普請の費用と、これまでに積み重ねた借金は相当な額に上っていた模様である。そんな信繁に金銭援助して、生活を助けていたのが兄の信之だった。これまで、九度山での真田父子の生活は、信之の援助によって成り立っていた。それも徳川家に楯突いた角で、死罪になるところを信之の必死の助命嘆願によって一命を助けられている。

しかし、今でもお尋ね者である事に変わりなく、それを身内にもつ信之の気苦労は大変なものだった。しかも、九度山からは、幾度と無く金を無心される。それらに対して信之は不満一つこぼさず、出来る限りの援助を行った。昌幸、信繁の名に隠れてしまっているが、信之もまた一角の人物であった事は間違いない。信之は弟を評して、「物腰は柔和で辛抱強く、言葉少なく怒り立つことはない」と言ったそうである。しかし、この評は、信之自身にも当てはまる事だろう。

昌幸の死と、それに付き従っていた家臣達が上田に帰ると、信繁の身辺は一段と寂寥感が強まった。この頃の信繁の書状を幾つか載せてみる。

●真田家の重臣、木村綱成から歳暮の鮭(しゃけ)が届けられ、それに対する信繁の礼状。

「当冬は何事も不自由で、一段と寂しい状態です。こちらの情けない様子を御察しください」

追伸 「貴方は連歌に熱心だそうですね。私にも退屈しのぎにやってみてはいかがです、と勧める方もおりますが、老いの学問で上手くいきません。御察しください」

●信繁の姉の婿である小山田茂誠から鮭が届けられ、それに対する信繁の礼状。

「私の方も無事に過ごしております。こちらのうらぶれた様子は使者の市石が話すでしょうから、詳しくは申し上げません。もはや、お目にかかる事もありますまい」

追伸 「とにかく、年老いた事が残念でなりません。去年から急に老け込んで病身になってしまいました。歯なども抜け落ちてしまい、髭なども黒いのはほとんど残っておりません。」

信繁は34歳からの十数年、男として最も働き盛りの時期を無為に過ごし、ただ空しく老いさらばえていく我が身を悲しんでいた。慶長19年(1614年)秋、そんな信繁の下へ、大阪の豊臣秀頼からの使者が訪れた。この頃、豊臣家と徳川家の関係は悪化の一途を辿り、にわかに戦雲が垂れ込みつつあった。しかし、豊臣方では経験のある指揮官が不足していたので、名の通った浪人に片っ端から声をかけていた。その過程で、かつて上田城の攻防で武名を上げた信繁にも、誘いをかけてきたのであった。この時、豊臣方は引き出物として黄金200枚、銀30貫を贈り、勝利の暁には大名への取立ても約束したと云う。信繁には、これを断る理由など無かった。

豊臣方が不利なのは承知の上であるが、落ちぶれた自分を拾い上げようとしてくれる秀頼への恩義、九度山で苦汁の生活を強いられた事に対する徳川家への恨み、そして何より、再び歴史の表舞台に登場して、華々しい活躍をしたいと云う思いが信繁を突き動かしたのだろう。この時、信繁は48歳、絶望を湛えていた目は輝きを取り戻し、老いた体に青年時代の精気が蘇った事だろう。こうして信繁は九度山から脱出し、勇躍、大阪城に入城する。

だが、そんな信繁の高揚とは裏腹に、城内での自らの立場は微妙なものがあった。秀頼からは目をかけられたものの、兄、信之や叔父の信尹(のぶただ)が徳川方であった事から、周囲の人間からは疑いの目で見られていた様だ。信繁は否が応にも武勲を上げて、周囲の不信を拭い去る必要があった。そんな信繁と、うまが合ったのは同じ浪人の後藤又兵衛基次であったと云う。その基次の近習を務めた長沢九郎兵衛の覚書によれば、信繁には、「額に二、三寸の傷があり、小柄な人」であったと語っている。

そして、迎えた大阪冬の陣。慶長19年(1614年)11月、信繁は5千人余の兵を任されて大阪城南方にある出丸、通称真田丸に立て篭もった。徳川方の主攻は南方からであり、その危険な最前線を自ら買って出たのである。同年12月、信繁は、強攻を仕掛けてきた前田利常らの軍勢を真田丸に引き付けると、頃合を見計らって散々に銃撃し、大損害を与えて撃退した。この真田丸の戦いが冬の陣最大の激突であり、これに勝利した信繁は大いに武名を上げたのだった。この戦いの前後、徳川方から、我が方に付けば10万石の領土を与えるとの誘いが来たが、信繁は一顧だにしなかったと云う。

豊臣方は局地的な戦闘では度々勝利を得たが、全体的な戦況を見渡せば、完全に包囲されている豊臣方の不利は否めない。そこで徳川方と交渉して、本丸以外の堀と櫓を打ち壊す事を条件に和議へと持ち込んだ。こうして一時の平穏が訪れるが、これが危うい和平である事は誰の目にも明らかであった。信繁はそういった状況を見越してか、己の最後を見定めた達観した書状を旧知に送るようになる。

●翌慶長20年(1615年)2月10日、信繁の娘すえの婿、石合道定に宛てた書状。

「私ども篭城するからには、すでに覚悟は決まっております。この世でお会いすることも、もはやありますまい。何があってもすえだけは、心に障る事があったとしても、御見捨てにはならぬようお頼み申し上げます」

信繁は、すえが敵将の娘として離縁される事を危惧したのだろう。娘を案じる父の素顔が窺える。

●同年3月19日、小山田茂誠、之知父子に宛てた書状。

「私に対する殿様(秀頼)の寵愛は大変なものですが、いろいろと気遣いも多いです。とにかく1日1日と暮らしております。お会いすれば詳しい事も説明できましょうが、書状では思い通りになりません。こちらの様子は御使者が申し上げるでしょう。当年中が平穏に過ぎれば、なんとかお会いして、お話したいものです。懐かしく話したい事が山のようにあります。さだめなき浮世ですから1日先の事はわかりません。私のことなど、浮世にあるものとは思わないでください。」

信繁は今年一杯平穏ならば、姉婿と会って話をしたいと願っていたが、定めなき世につき明日の事はわからないとの言葉通り、一時の平穏は破れ、豊臣家と徳川家は最後の戦いを迎える事となる。そして、これが信繁の絶筆となった。

こうして迎えた大阪夏の陣。慶長20年(1615年)5月6日、豊臣方は、奈良方面からやってくる徳川先鋒隊を打たんとして、真田信繁、後藤基次、毛利勝永らの部隊を出陣させた。後藤隊は先行して道明寺に着いたが、信繁を始めとする後続の部隊は悉く遅参して姿を見せない。それでも後藤隊は踏み留まって、10倍する徳川方相手に8時間激闘した挙句、基次は討死した。この頃になって豊臣方諸隊はようやく道明寺に到着したが、時既に遅しであった。徳川方は基次を討った余勢を駆って束になって攻めかかり、後手に回った豊臣方は押されに押された。この豊臣軍総崩れの危機を救ったのが、殿軍を買って出た信繁であった。猛追してきた伊達政宗軍に対し、兵を伏せ、充分に引き付けた上で逆撃を加えて、撃退せしめたのだった。したたかにやられた伊達軍は、最早、後を追おうとしなかった。この時、信繁は並み居る徳川方に向かって、「関東勢は百万も揃っておきながら、男は1人もいないのか」と言い捨て、悠々撤退したとされている「北川覚書」。

しかし、後世になって編纂された、「幸村君伝記」によれば、信繁が殿軍を申し出た時、他の大阪方諸将は、「さもすれば信繁は己の武勇を自慢して、自分達をないがしろにしている。それならば事前の協議など止めて、各々が思う存分に戦おうではないか」と皆怒ったと云う。この話の真偽の程は定かではないが、信繁が積極的に自己喧伝に努めていたとは十分に考えられる。自らの部隊を赤備えとしたのも、戦場で目立つ意味合いも含まれていたのだろう。いずれにせよ、落ちぶれた九度山時代と比べて、別人の様な意気軒昂振りであった。そして、この意気盛んな武将振りこそ、信繁本来の姿であったのだろう 。

明くる5月7日、豊臣方は大坂城南方に残存戦力を結集し、最後の決戦に望む。劣勢ながら決死の豊臣方は奮戦し、前半戦は優勢に運んだ。その中でも信繁と毛利勝永の活躍は目覚しく、突撃に次ぐ突撃を重ねて、家康の本陣にまで斬り込んだ。そして、信繁率いる赤備えは家康本陣を突き崩し、その首を目の前としたものの、後一突きの力が足りずに力尽きたのだった。信繁と赤備えの3千人全てが、戦場の露と消えた。だが、信繁に無念の思いは無かったろう。己の全身全霊を出し尽くし、天下にその名を知らしめたという、晴れやかな満足感を抱きつつ、最後を迎えた事だろう。翌5月8日、大坂城は落城し、豊臣秀頼も自刃して果てた。この時、信繁の嫡男、大助幸昌も秀頼に殉じている。大助は、豊臣家臣の速水守久から脱出を進められたが、これを断り、秀頼が切腹するに当たって、「将たる者の腹切りでは佩楯(はいだて)は取らぬ、我は真田左衛門佐の倅なり」と叫んで、膝鎧を付けたまま割腹して果てたと云う。享年は13から16の間であった。夏の陣では兜首を一つ上げたとされており、父に恥じない武士の子であった。

当時の人々の声を取り上げてみる。

●本多家記録

「幸村十文字の槍をもって、大御所(家康)を目掛け戦わんと心懸けた。大御所とても叶わずと思って植松の方へと引き下がった」

●公家の山科言緒

「天王寺にてたびたび真田は勇敢に戦い、その後、討死した」

●細川家記

「左衛門佐(信繁)、合戦場において討ち死に。古今これなき大手柄。首は越前大名、松平忠直殿の鉄砲頭が取った。しかし、傷付き、疲れ果てていたところを討ち取ったので手柄とは言えないだろう。」

●山下秘録

「家康卿の御旗本目指して一文字に突入し、家康卿の御馬印が倒された。異国はおろか日本にも聞き覚えがないほどの勇士である。神出鬼没の武士である。真田勢はその全てが討死した。合戦が終わった後、真田の名を知らぬ者は天下にいないほどである。」

●薩摩島津家の戦闘報告書

「5月7日、御所様の本陣へ真田左衛門が突撃し、旗本勢を追い散らし討ち取っていった。三度目には真田も討死した。旗本勢で三里ほど逃げた者は皆生き残った。徳川方半分敗北。世間ではもっぱらこれのみが話されている。真田日本一の兵、昔話にも聞いたことがないほどである」

これらの称賛の声こそ、信繁に対する最大の餞(はなむけ)であった。

真田信繁、享年49。野に埋もれ、萎れつつあった花が、最後の最後に大輪を咲かせたのだった。