選択したカテゴリの記事一覧

- 2025.02.02 [PR]

- 2016.01.01 隠れた殊勲艦、駆逐艦「浜風」

- 2016.01.01 日本駆逐艦の苦闘

- 2012.10.21 戦艦武蔵の運用と実戦結果

- 2012.10.21 戦艦武蔵の公試

- 2012.02.19 満州国と虎頭要塞 後

×[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第二次大戦時の日本駆逐艦で、現在、最も名が知られているのは、陽炎型駆逐艦の「雪風」であろう。「雪風」は開戦当初から太平洋の激闘に身を投じ、武勲を上げつつ、終戦まで生き抜いた幸運艦である。だが、それ以外にも隠れた偉大な功績を上げた駆逐艦が存在していた。それが、同じく陽炎級の駆逐艦「浜風」である(正しくは濱風)。

「浜風」は陽炎級駆逐艦の13番艦として、昭和14年(1939年)11月20日に起工され、昭和16年(1941年)6月30日に竣工した。

●完成当初の性能要目 基準排水量2千トン

全長118・5メートル

全幅10・8メートル

最大速力35ノット

航続距離18ノットで5千海里

乗員239名

●兵装

12・7センチ50口径連装砲3基

61センチ4連装魚雷発射管2基

25ミリ連装機銃2基

戦訓を受けて対空火力の脆弱さを痛感すると、昭和19年(1944年)には後部2番目の12・7センチ砲を撤去して、そこに対空機銃を増備している。昭和20年(1945年)4月の最終時には、25ミリ3連装機銃4基、連装1基、単装が多数搭載された。機銃の増備に加え、電探や水測機の搭載に伴って、乗員は357人に増員されている。

「浜風」の戦歴は、日本海軍の主要海戦のほとんど全てに加わっていたと言えるほど豊富である。まず太平洋戦争開幕となる真珠湾攻撃から始まって、南洋のラバウル攻略、インド洋のセイロン沖海戦、運命のミッドウェー海戦、カ号作戦(ガダルカナル島への輸送任務)、南太平洋海戦、ラエ輸送作戦、ガダルカナル島陸兵輸送作戦、ケ号作戦(ガダルカナル島からの将兵撤収作戦で、浜風は第一次、第二次、第三次の全てに加わっている)、クラ湾夜戦、コロンバンガラ夜戦(この時、浜風は他3隻の駆逐艦と協力して敵巡洋艦3隻を大破、駆逐艦1隻を撃沈している)、第一次ベララベラ海戦、マリアナ沖海戦、レイテ沖海戦、坊ノ岬沖海戦(戦艦大和の特攻)など、常に最前線に立ち続けた歴戦の艦である。

だが、「浜風」が挙げた功績の中で最も特筆すべきものは、沈没艦船からの乗員救出数である。戦艦武蔵904人、戦艦金剛146人、空母信濃448人、日竜丸36人、安洋丸5人を合わせて1,539人、この他、正確な人数確認は不明ながら空母赤城、空母蒼龍、駆逐艦白露、空母飛鷹(ひよう)から乗員1,500人余を救助している。それから浜風は、ガダルカナル島からの将兵撤収作戦にも加わっていて、そこから3千人余の兵員を収容している。全てを合わせると、およそ6千人もの人員を救助しているのである。これは「浜風」の隠れた偉大な功績である。

初代艦長は折田常雄中佐で、昭和16年(1941年)6月から、昭和17年(1942年)7月20日まで指揮を執った。同7月20日からは、上井宏少佐が艦長に着任し、昭和18年(1943年)9月22日まで指揮を執った。上井艦長は短気で口やかましく、部下がちょっとしたミスを犯しても、すぐに殴り飛ばした。容赦の無い烈々たる人物だったが、操艦は巧みで戦上手であった。乗員達は艦長を恐れながらも、その戦闘指揮には全幅の信頼を置いていた。実際、「浜風」はソロモン諸島の激戦に度々参加していながら、被害らしい被害をほとんど受ける事なく任務を全うしている。名艦長と謳われた上井宏艦長が退任した同日、前川萬衛(まえかわ まんえい)中佐が着任して、昭和20年(1945年)4月7日の大和特攻まで指揮を執る事になる。この前川中佐は前任者とは正反対で、細かい口出しは一切せず、部下を殴り飛ばす様な真似もしなかった。飄々とした風貌をしていたが、人情味があって、ここぞと言う時には剛胆さを発揮した。

武蔵、金剛、飛鷹の乗員を救助した際には、夜間、敵潜水艦の雷撃に晒される危険があっても、探照灯を照射して、可能な限りの人命救助に努めた。また、日中も同様で、艦を停止させて救助を行うのだった。1944年6月20日、19時32分、マリアナ沖海戦において、空母飛鷹が敵潜水艦の雷撃を受けて沈没すると、「浜風」は他の駆逐艦と協力して乗員救助に当たった。既に日は没しており、前川中佐は探照灯で海面を隈無く照らし出して、乗員発見に努めた。そして、漂流者の集団を見つけると、スクリューで人を巻き込まないよう、艦を風上に停止させ、風圧でゆっくりと艦を進ませた。風下の舷側にはロープが何十本も垂らしてあって、そのロープには、人の胴体が入るほどの輪が作られてあった。そして、輪をくぐった者を手当たりしだいに引き上げていくのだった。

こうして大集団を効率良く回収していったが、まだ付近の海上に漂流者が散らばっていると、回収しきるまで粘り強く救助を続行した。そして、見張り員が、「あそこにいます!」と告げれば、何度でも何度でも艦をもっていった。しかし、「浜風」の乗員の中には、何時、敵潜の雷撃を受けるか気が気でならない者もいた。「浜風」の水雷長、武田大尉は、このまま時間をかけては、折角救助した漂流者だけでなく、本艦の乗員までやられてしまうのではないかと危惧した。そこで、「艦長、小の虫を殺して大の虫を生かすという諺(ことわざ)もあります。もうそろそろこの辺で、救助を切り上げてはいかがですか」と具申するも、前川中佐は、「水雷よ、ここに泳いでいる人達は、我々が助けなければ誰も助けてくれないだろう。艦がやられるかどうかは、これは運だよ。ともかく1人でも助けようではないか」と述べるのだった。これを聞いた武田大尉は迷いを打ち払い、救助を続行し、これからもこの艦長に身を預けていこうと決意するのだった。

昭和20年(1945年)4月7日、「浜風」は戦艦大和と共に沖縄特攻作戦の一員として参加する。 同日午後12時41分頃、「浜風」は、大和を護衛しつつ対空戦闘を行っていたが、左前方から接近してきた雷撃機に魚雷を投下される。ほぼ同時、左斜め後方から降下してきた急降下爆撃機2機に爆弾を投下されるも、直後に1機を撃墜した。「浜風」は、向かってくる魚雷は左に大きく舵を切ってかわしたが、急速回頭で艦尾が大きく右に振れたため、爆弾をかわし切れず1発が右舷艦尾に命中した。「浜風」の二番砲塔から後方の艦尾は切断され(半分千切れ、垂れ下がった状態であったようだ)スクリューと舵を失って洋上に停止してしまう。被弾から2分後(または5分以上後)再び雷撃機の編隊が現れて、4本の魚雷を投下した。魚雷3本はなんとか艦すれすれを通過していったが、残りの1本は艦中央に命中した。

巨大な水柱が湧き立って、艦は1番煙突と2番煙突との間で切断、つまり真っ二つに折れて、間もなく沈んでいった。沈没時刻は、4月7日午後12時50分であった。全乗員357人の内、100人が戦死したが、艦長の前川萬衛中佐以下257人は、生き残った駆逐艦によって救助された。轟沈と言ってよいほどの激しい沈み方であったにも関わらず、6割以上の乗員が助かったのは、まだ運が良かった方ではなかろうか。戦艦大和には、乗員3,332人が乗り組んでいたが、生還したのは276人(269人とも)に過ぎない。これまで多くの人命を救出してきた「浜風」の行為を天も評価し、なるべく多くの命を救い上げたのかもしれない。

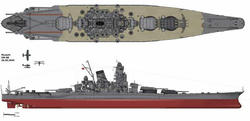

↑駆逐艦「浜風」

主要参考文献、手塚正巳著「軍艦武蔵」上巻・下巻

PR

駆逐艦、それは海軍の使役馬とも言える存在である。内燃機関が発達した19世紀末に登場して以来、敵艦攻撃、艦隊護衛、物資輸送、哨戒、乗員救助といったあらゆる任務をこなし、海軍を保持する国家にとって、決して欠かす事の出来ない艦種となっている。駆逐艦の特徴はなんといっても小型軽快で、高度な汎用性を有する点にある。海軍の華と言えば戦艦や空母であるが、圧倒的な攻撃力を有する反面、高価で数をそろえ難く、単独では潜水艦に対応出来なかった。その点、駆逐艦は安価で数を揃えやすく、攻撃力こそ低いが、対艦、対空、対潜とあらゆる脅威に対応可能であった。特に航空機と潜水艦の脅威が増した第二次大戦の海戦においては、駆逐艦は必要不可欠な存在となる。

だが、駆逐艦が有する小型軽快と言う長所は、短所とも表裏一体であった。 小型ゆえに荒天には弱く、居住性は劣悪で、航続距離も短かった。戦艦には20cmから40cmもの厚い防御装甲が施されているが、駆逐艦の外板は大抵、2cmにも満たなかった。防御力は無きに等しく、当たり所が悪ければ爆弾や魚雷の一発で轟沈(ごうちん)し、爆弾、砲弾の至近弾の破片、機銃弾を受けても艦体は穴だらけとなる。それを避けるには、駆逐艦ならではの軽快性を生かす他無かった。

駆逐艦が有する最も強力な兵器は、魚雷である。これを命中させる事が出来れば、大艦を屠る事も可能であった。しかし、この兵器は諸刃の剣でもあり、爆弾や砲弾の直撃を受ければ、誘爆を引き起こす危険性があった。実際、第二次大戦では、魚雷の誘爆を受けて幾隻もの駆逐艦が乗員諸共、爆沈している。また、駆逐艦は12cmクラスの砲塔と、潜水艦攻撃用の爆雷も搭載しているが、これらにも装甲は施されておらず、被弾すれば誘爆する恐れがあった。この様に駆逐艦とは、防御力の無い艦体に爆発物を満載した危険極まる艦でもあった。それでいて、常に最前線に立ち続けねばならなかった。

●駆逐艦と言う艦種の簡単な説明を終えたところで、ここから、第二次大戦における日本駆逐艦の働きや特長を紹介していきたい。

昭和16年(1941年)12月8日、日本海軍による真珠湾攻撃で始まった太平洋戦争は、その命名通り、広大な太平洋を舞台とする海軍主体の戦争となった。緒戦の日本海軍の活躍は目覚しく、瞬く間に広大な勢力圏を築き上げる事に成功する。この快進撃の主役となったのは日本の空母部隊であるが、その影では駆逐艦も重要な役割を果たしていた。空母部隊の威力は確かに絶大であったが、それでも広大な太平洋の海域全てを担当するのは不可能であり、代わって駆逐艦が各要所の制圧に当たっていた。日本海軍の作戦行動は駆逐艦によって支えられていると言っても過言ではなく、駆逐艦の乗員達も、太平洋での戦争は飛行機と駆逐艦でやっているとの強い自負があった。実際、太平洋で行われた主要な海戦のほとんどに駆逐艦は参戦しており、中でもソロモン方面での戦いでは、八面六臂(はちめんろっぴ)の活躍を見せた。その任務は、魚雷を抱いての敵艦攻撃、艦隊護衛ならびに船団護衛、沈没艦船の乗員救助、港や泊地の警戒、その高速を生かしての兵員、物資輸送と実に多岐に渡った。

日本海軍の拠点であるトラック島には、ソロモン海域で任務を終えた駆逐艦が戻ってくるが、前線では常に駆逐艦を必要としているため、休息もろくに与えられず、応急修理をして弾薬食料を補給すれば、すぐさま戦場に戻らねばならなかった。ソロモンで激戦が繰り広げられていた頃、南洋のトラック島には日本海軍が誇る戦艦、大和や武蔵も存在していた。しかし、大和型戦艦は1隻で駆逐艦10隻分の燃料を食うため、燃料不足の日本海軍では早々に動かす事は出来ず、大和、武蔵はトラック泊地に鋲泊したまま、ほとんど動かなかった。その一方、駆逐艦は整備する間もなく戦いに明け暮れていたので、どの艦も錆びつき、弾片を受けてささくれだっていた。駆逐艦乗員達は、まったく動く気配を見せない大和、武蔵を眺めては、大和ホテル、武蔵御殿などと陰口を叩きつつ、戦場に向かって行くのだった。駆逐艦は、東はハワイ諸島の近海まで、西はセイロン島近くのインド洋まで、北はアリューシャン列島近くの北太平洋まで、南はオーストラリア近くの南太平洋まで駆け回った。駆逐艦は消耗品扱いで酷使され、ほとんど知られる事なく、乗員諸共、海に消えていくのだった。

●駆逐艦での生活

艦船での生活は基本的に不便極まるもので、例え空母や戦艦などの大型艦であっても居住空間は狭苦しく、真水の使用も厳しく制限されていた。中でも、潜水艦や駆逐艦などの小型艦の居住空間は更に狭く、乗員は過酷な生活を強いられた。大和や武蔵には冷房、通風設備があったので熱帯の海でも比較的、過ごしやすかったが、駆逐艦には冷房など存在せず、赤道付近で任務に就いている駆逐艦は猛烈な熱気に苦しめられた。艦内は蒸し風呂の様な状態で、入った途端に油と乗員の体臭の入り混じった熱気に包まれる。鉄板は触れれば火傷しかねないほど熱せられており、その温度は夜になってもなかなか下がらないので、乗員は夜毎、交代で錨甲板に毛布を布いてごろ寝をしていた。日々の任務で汗と垢まみれになっても、真水の搭載量は微々たるものなので、入浴もままならなかった。

日本海軍の軍艦では、乗員は3日に一度しか入浴は許されず、それも洗面器にぬるま湯1ℓを3杯もらえるのみだった。これで体を洗って、洗濯もこなさねばならない。勿論、それで真水が足りるはずはないので、南国で活動している軍艦は、スコールを最大限、利用した。黒雲が艦の上空に差し掛かると、当直の士官は、「総員、スコール浴び方用意!」との号令を放送で流す。すると手隙の乗員は、褌(ふんどし)一つの裸体に、手拭いと石鹸を持って一斉に甲板に飛び出す。そして、滝の様な雨を浴びながら歓声を上げ、一心不乱に体を洗って、洗濯もこなすのだった。駆逐艦の水事情は更に悪く、泊地に戻って、大型艦から真水の供与を受けた時でしか、入浴できなかったとの話もある。

戦艦大和や武蔵などの新鋭艦は日本海軍の誇りであり象徴でもあるので、他の見本となるよう、艦内には厳正な軍紀が布かれていた。乗員は規則正しく行動する事を要求され、服装の乱れなど許されなかった。そして、木甲板はピカピカに磨き上げられ、艦内は隅々まで整理整頓が行き届いていた。初めて乗艦した者は、そうした光景を見て感銘を受けたものだが、どこか窮屈な息苦しさを感じるのも確かだった。だが、駆逐艦にはそこまで厳正な規則は布かれておらず、乗員は服に油染みや破れがあっても平気で着ていて、甲板作業も半裸に鉢巻、裸足で作業していた。また、駆逐艦の乗員はせいぜい200人、300人程度であるので、お互いの顔を覚えやすく、兄弟的な雰囲気があった。

広大な洋上で行動する以上、暴風雨との遭遇は免れない。数万tもある戦艦や空母などの大型艦は、海が荒れていてもゆったりとした動揺で、速力を落とす事なく航行する事が出来たが、2千t前後の駆逐艦ではそうはいかない。波に突き上げられると艦首は大きく持ち上げられ、続いて波が下がれば海中に没するかの様に沈み込む。上下に大きく振られるのを繰り返し、艦はまさに木の葉の様に翻弄される。こうなると乗員は立っているのもやっとで、艦を減速させつつ、必死に航行せねばならなかった。駆逐艦の様な小型艦にとって、暴風雨との遭遇は死命を決しかねない事態であったが、日本駆逐艦は概ね航洋性能が優れていたので、大戦中、台風を受けて沈没した艦は無かった。逆にアメリカ駆逐艦は航洋性に問題があって、大戦中の1944年12月18日、フィリピン沖で作戦行動中、台風の直撃を受けて、駆逐艦3隻及び乗員775人を失う大損害を出している。

●駆逐艦乗りの恐怖。

駆逐艦の防御力は無きに等しく、爆弾や魚雷の一発でも受ければ轟沈しかねないとは先に述べたが、乗員達にとって爆弾や魚雷はそれほど恐ろしいものではなく、むしろ当たればそれまでと覚悟を決められた。それよりも恐れられたのが、敵航空機による機銃掃射である。アメリカ軍機の多くは、両翼に多数の12・7mm機銃を搭載しており、それらが一斉に発射されると、まるで両翼が燃え上がっているかのようであった。発射された機銃弾は、何発かに一発の割合で曳航弾が含まれており、それらは海上に白い飛沫を連続して飛ばしつつ、急速に艦に迫り来る。やがて艦に到達すると、カン!カン!カン!と鋭い金属音を響かせつつ、艦上を薙ぎ払ってゆく。弾丸は駆逐艦の薄い外板をいともたやすく撃ち抜いていって内部で弾き飛び、中には反対側まで突き抜けていくものもある。機銃掃射の音が近づいてくると、乗員達は恐怖に慄き、一斉にしゃがんだり物陰に隠れたりした。事に恐ろしかったのが、背後からの銃撃であった。

しかし、艦上で機銃配備に就いている乗員達は逃げる訳にはいかず、25mm機銃をもって敵機に立ち向わねばならなかった。機銃員達は露天に剥き出しの状態であるので、機銃掃射を受ければひとたまりもなく、血飛沫をあげて次々になぎ倒されていった。弾丸が頭や胴体に当たれば致命傷は免れず、手足に命中したとしても、その運動エネルギーによって組織はズタズタに破壊され、切断に近い損傷を負った。駆逐艦乗員達も必死に25mm機銃を撃って、敵機を撃墜せんとするが、回避運動で激しく揺れ動いている艦上にあっては、なかなか命中弾を得られず、弾道確認の為の曳航弾が胴体や翼に吸い込まれていって、ようやく命中を確信しても、敵機は何事も無かったかのように飛び去ってしまう。アメリカ軍機は頑丈な造りであって、弾丸の多くは弾かれてしまうのだった。例え白い煙を吹かせたとしても、それらは消火剤であって、撃墜には繋がらなかった。

●日本駆逐艦の特徴

日本駆逐艦は、強大なアメリカ海軍との正面決戦を意識して、61cmという他国に例の無い大口径魚雷を多数積載して、対艦能力を突出させていた。その対艦攻撃力が遺憾なく発揮された例として、1942年11月30日に行われたルンガ沖夜戦を挙げたい。この時、日本側は駆逐艦8隻だったのに対し、アメリカ側は重巡洋艦4隻、軽巡洋艦1隻、駆逐艦6隻という戦力で、質量共にアメリカ側が優勢であった。だが、日本側は果敢な夜間雷撃を敢行し、駆逐艦1隻が撃沈されたものの、敵重巡洋艦1隻を撃沈し、更に重巡洋艦3隻を大破せしめるという殊勲を挙げた。この様に日本駆逐艦は優れた対艦攻撃力を有していたが、その一方、対空、対潜能力は貧弱そのもので、航空機の攻撃には弱く、潜水艦に撃沈される艦も実に多かった。

日本駆逐艦の主砲である12・7cm50口径砲は、水上艦との交戦においては問題ないが、敵航空機には対処不能で、頼りとなるのは25mm機銃しか無かった。しかし、これも威力と装備数に欠けており、自艦を防衛する事さえ、ままならなかった。戦争後半になって航空機の脅威が意識される様になると、ほとんどの駆逐艦に機銃の増備が成されたが、それでも自艦防御がやっとで、他艦を援護する余裕など無かった。大戦における日本駆逐艦の損失の3分の1は、敵航空機によるものである。また、潜水艦探知能力も低い事から、目の前で護衛対象を撃沈される事も日常茶飯事で、アメリカ潜水艦を狩るべき立場の日本駆逐艦が、逆に30隻以上も撃沈される異常事態となっている。アメリカ潜水艦は第二次大戦において、爆撃、砲撃、爆雷、機雷、事故など各種理由で52隻が戦没しているが、その内、日本駆逐艦に撃沈されたとみられるのは7隻に過ぎない。

日本駆逐艦の多くは、対艦攻撃に特化した仕様となっていたが、戦争中盤からアメリカ側艦艇にレーダーが搭載される様になると、肝心の対艦戦でも劣勢に陥った。また、艦形を洗練させるなど性能向上に努めた結果、大量生産には不向きな凝った構造となっていた。日本駆逐艦は対艦攻撃力を高めて、敵艦隊との短期決戦を指向したが、実際の太平洋の戦いは、空中、水上、水中の三次元の戦いとなって、日本駆逐艦は十分に対応できず、しかも果てしない消耗戦に巻き込まれて、消耗に生産が追いつかなかった。駆逐艦という艦種は、大きさと装備を切り詰めながらも、三次元の敵に対応する能力を有し、数も揃えねばならない。もっとも、太平洋戦争において、日本が相手としたのは世界最大の工業国アメリカであって、建艦競争では到底勝てなかった。それが分かっていたからこそ、質を高め、短期決戦に持ち込もうとしたきらいはあった。ただ、そうであっても汎用性に欠けていた点だけは擁護できない。

アメリカ海軍は、開戦時には182隻の通常駆逐艦を有し、開戦後には約330隻の通常駆逐艦と、約440隻の護衛駆逐艦(能力を落として量産性を高め、船団護衛を主とした駆逐艦)を就役させた。合計すると、アメリカ海軍は終戦までに約950隻の駆逐艦を保有し、戦没したのは83隻であった。対する日本海軍は、開戦時には通常駆逐艦111隻を保有し、開戦後には31隻の通常駆逐艦と、32隻の護衛駆逐艦を就役させた。日本海軍が終戦までに保有した通常駆逐艦、護衛駆逐艦は合わせて174隻で、戦没したのは133隻、残存艦は41隻であった。この中でも、日本の主力駆逐艦であった陽炎型19隻、夕雲型19隻は、激戦に投入され続け、生き残ったのは陽炎型の雪風、ただ1隻のみだった。不十分な装備と数量で戦った日本駆逐艦とその乗員達であったが、強大なアメリカ海軍を相手にして、彼らは実に良く戦ったと言えるだろう。彼らの献身的かつ犠牲的な働き抜きに、太平洋での戦いは語れない。現在の日本の護衛艦は、こうした第二次大戦の苦い教訓を受けて、三次元の敵に対応可能な高度な汎用性を有するに到った。

軍艦行進曲

公試では好成績を上げた武蔵であるが、肝心の実戦ではどのように運用され、どのような性能を発揮したのであろうか?その運用方と数少ない実戦結果を幾つか上げてみる。

武蔵は、昭和17年(1942年)8月5日に海軍に手渡されてから、幾度か作戦に参加したが、実戦らしい実戦をほとんど経験せぬまま、運命の年、昭和19年(1944年)を迎えた。同年2月24日、武蔵にパラオへの輸送任務が課され、陸軍兵数百人と海軍陸戦隊300人、及び若干の便乗者と大量の武器、弾薬、食料を搭載して、横須賀から出港した。この時、武蔵の喫水線は2メートルも沈下しており、その排水量は7万4千トン余と推定された。武蔵の公試排水量(弾薬は満載で、燃料と水は3分の2搭載した状態)は6万9千トンであり、満載排水量(乗組員・弾薬・燃料・水などを全て満載した状態)は7万3千トンと設定されていたが、それを超過していた事になる。

同年7月8日、武蔵は再び輸送任務に就き、ビルマ戦線に赴く陸軍兵2千2百名とその武器弾薬などを搭載して、呉からシンガポールに向かった。この時の排水量もパラオへの輸送任務同様、7万4千トン余と推測され、艦は2メートル沈降していた。また、陸兵2千2百人を乗艦させた事から、武蔵乗員2,300人と合わせて4,500人余りの大所帯となった。余談となるが、大量の便乗者が乗り込んでも、艦の烹炊所(ほうすいじょ)の人員は通常通りであった事から、烹炊員は高温多湿の室内で汗だくになりながら、1日に7回、朝から晩まで烹炊作業をせねばならかった。この輸送任務時の烹炊作業は、本当に過酷であったそうである。

昭和19年(1944年)10月24日、武蔵はレイテ沖海戦に参加し、ついに本格的な実戦の機会を向かえる事になった。そして、この戦闘で、武蔵は自慢の46センチ主砲を群がり寄せる敵機に向かって発射する事になる。生存者の証言によれば、敵機の第一次攻撃時には0発、第二次攻撃時には9発、第三次攻撃時には28発、第四次攻撃時には7発、第五次攻撃時には10発の主砲を発射したとされている。だが、敵機の第一次攻撃の際、主砲の命中率を左右する射撃方位盤が架台から外れて使用不能となった。これで武蔵は統一された一斉射撃が不可能となり、命中率に大きな支障を来たす事になった。

この原因については主砲発射時の衝撃、魚雷命中時の衝撃、全速時の急速回頭による振動の何れかによるものだと考えられている。武蔵の主砲は艦船を相手にして初めてその真価を発揮するが、残念ながら敵艦に向けて撃つ機会は最後まで無かった。従って、武蔵の砲弾命中率や対艦攻撃力は未知数のままである。相手となったのは航空機ばかりで、その撃墜戦果も不明である。しかし、対空戦においてはほとんど約に立たなかっただろうし、逆に妨げになったと思われる事例がある。

10月24日午後0時頃、敵機の第二次攻撃の際、武蔵は敵機に向けて主砲を発射した。主砲発射時の爆圧が凄まじい事から、前もってブザーを鳴らし、甲板上にいる機銃員を退避させておく必要があったが、この時は何の予告も無く発射された。生き残った機銃員の記憶によれば、激しい衝撃波を受けて頭が痺れ、耳の奥は鳴り響き、しばらく思考力を失うほどであったと言う。防盾の無い急造機銃台では、機銃員は機銃にすがり付いたり、突っ伏してしまった。しかも、主砲発射時の黒い爆煙が艦を覆った事から、それが晴れるまで対空機銃は戦闘力を失った。それでも、対空戦闘が激化すると主砲は発射を繰り返した。機銃員達は決して慣れはしなかっただろうが、その衝撃波に耐えて必死の対空戦闘を行った。

一連の対空戦闘で甲板上にいた機銃員達は、敵機の機銃掃射、爆弾の直撃、至近弾の弾片を受けたり、魚雷命中の水柱によって海上に流されたりして多大な犠牲者を出している。しかし、アメリカ機は非常に頑丈で、例え胴体に機銃弾を命中させても火花を散らして弾かれる事が多かった。相手が白い煙を吐いたとしてもそれは消火剤によるもので、そのまま飛び去ってしまうのだった。武蔵の機銃員達は総じて勇敢に戦ったが、彼らが操る25ミリ機銃は明らかに威力不足であった。海軍の主力対空砲である12・7センチ高角砲や、46センチ砲の対空射撃も、攻撃位置に付こうとしている敵爆撃機や雷撃機の妨害ぐらいにしか役立たなかったのではないか。

10月24日午前10時半、武蔵は右舷中央に最初の魚雷命中を受ける。これによって3千トンもの海水が浸入したが、反対側に同量の海水を注水して事無きを得た。この第一次攻撃(10時26分~10時47分)で武蔵は魚雷1本を受け、速力は26ノットに低下する。第二次攻撃(12時7分~12時15分)では爆弾1発、魚雷3本を受け、機関1軸を喪失して3軸推進となり、速力は22ノットに低下した。第三次攻撃(13時31分~13時55分)では爆弾4発、魚雷5本を受け、速力は20ノットに低下。第四次攻撃(14時20分~14時40分)では敵機は他艦を狙ったので、武蔵に被害は無かった。

第五次攻撃(15時00~15時30分)では武蔵は爆弾10発以上、魚雷10本以上を受けて、致命的な打撃を被った。この第五次攻撃の最中、15時10分に栗田司令官から、「コロン湾を経て台湾の馬公に避退せよ」との信号を受けたが、時既に遅しであった。武蔵は攻撃直後にはまだ17ノット半の速力を発揮し得たが、その後の浸水増加に伴って低下し続け、最終的には航行不能となる。第一次から第五次までの攻撃で武蔵は少なくとも、爆弾17発、魚雷20本、至近弾18発を受けたとされる。だが、混乱した鉄火場にあって正確な数字は分からない。

武蔵の航海長を務めた事のある池田貞枝大佐(1944年9月25日に仮屋航海長と交代)の手記によれば、「武蔵は重巡の様な器用な芸当は出来ない。普通に転舵すると1分40秒も経って、忘れた頃に舵が利き始める。この間に1・4キロも走ってしまう。一方、全速の27ノット(50キロ)で航走中、爆弾を避けるため90度回頭すると、速力は16ノット(30キロ)にまで減速する。360度の1回転をすると8ノット(15キロ)に減速する。高度4千メートルぐらいからの急降下爆撃を回避しようと思っても、艦が回り始めない内に爆弾が届いてしまう。魚雷回避運動を2、3度続けると、艦はほとんど静止状態になってしまうので、次の攻撃にあっては処置無しである」とある。

武蔵はその巨体が災いして舵の利きは極端に悪く、回頭を繰り返すと速力が大きく減速するので回避運動など何の役にも立たないだろうと述べ、武蔵の回避能力に疑問を投げかけている。しかしながら、基本的に運動性の低い戦艦に爆弾や魚雷を回避し続けろと言うのも、無理な話であろう。そもそも武蔵に限らず、艦船は航空機の攻撃には弱い。それを避けるには、戦闘機による制空権の確保が必須である。ところが、レイテ沖海戦時の日本海軍は航空戦力が枯渇しており、戦闘機の援護は無きに等しかった。

↑魚雷命中直後の戦艦武蔵 (ウィキペディアより)

↑写真中央から右寄り、黒煙を上げているのが戦艦武蔵で、必死の回避運動を行っている (ウィキペディアより)。

左側で回頭しているのは戦艦大和だが、その大和の航跡より、武蔵の航跡の方が薄い事から被害を受けて速力が低下している事が覗える。

↑集中攻撃を受けている戦艦武蔵 (ウィキペディアより)

↑艦首から沈みつつある戦艦武蔵 (ウィキペディアより)

武蔵の致命傷となった第五次攻撃が終わったのは午後15時30分で、そこから武蔵は尚も4時間を持ちこたえ、浸水増大によって転覆沈没したのは午後19時35分であった。艦船の耐久力は、艦型や当たり所、または新旧の度合いにもよるが、駆逐艦ならば魚雷1本、軽巡洋艦は2本、重巡洋艦は3本、正規空母は4本、戦艦は5本ぐらいが耐えられる限度であろう。だが、武蔵は第三次攻撃を終えた時点で魚雷9本を受けていながら、まだ20ノットの航行能力を有していた。さすがに注排水能力は限界に達していたが、この時点で退避していれば生き残っていたのではないか。

武蔵の巨体は爆弾魚雷の回避には大きな支障を来たしたが、その反面、大きな注排水能力を有しており、並の戦艦ならば耐えられないような被害を許容した。また、武蔵は、主砲、弾薬庫、機関室を含む艦の中央部は重装甲で覆っており、あれだけの爆弾、魚雷を受けながらも、これらの主要部分に大被害は生じなかった。しかし、艦中央に重装甲を施した反面、第一主砲より前面にある艦首部はほぼ無装甲となり、そこから大浸水を生じて機能を失う結果となった。また、武蔵の副砲の装甲は薄く、そこに砲弾や爆弾が命中すれば、隣接する主砲弾薬庫に誘爆する恐れがあった。この様に、武蔵には幾つかの防御上の欠陥はあったが、それでも総合的に見れば、驚異的な耐久力をもった戦艦であった事は間違いない。

戦闘が終わった後の武蔵の艦上は、目を覆うばかりの惨状であった。艦上の構造物の多くは破壊されて廃墟と化し、いつまでも煙が燻り続けていた。往時には針ねずみの様な偉容を誇っていた機銃台も、そのほとんどが台座ごと吹き飛んで、残っていた機銃も焼け爛れていた。そこら中に生前の原型を留めない遺体が転がっており、腕、足、胴体、内臓、頭などが散乱していた。壁には肉片が張り付き、甲板には一面に血が広がって、そこを歩いた乗員を転ばせた。出撃時、武蔵には2,399人が乗り込み、途中、撃沈された重巡摩耶の乗員607人を収容していた。だが、撃沈を受けて、武蔵乗員の内、1,023人が戦死し、1,376人が駆逐艦に救助された。摩耶の乗員は117人が戦死し、490人が救助された。生き残りの武蔵乗員は、フィリピンのマニラ湾に浮かぶ小島コレヒドール島に収容され、本土帰還の時を待った。

しかし、やっと生き残った武蔵乗員1376人には、更なる試練が待っていた。本土へと向かう輸送船さんとす丸に乗り込んだ420人余は船が撃沈されて300人余が戦死し、生き残ったのは120人だった。空母隼鷹に乗り込んだ200人余は、同じく雷撃を受けたものの、隼鷹は何とか持ちこたえて内地に帰還した。697人がフィリピン防衛の命を受けて残留したが、その内641人が戦死、戦病死して、生き残ったのは56人だった。この他、病院船氷川丸に乗り込んだ帰還した武蔵傷病兵や、航空機に乗って帰還した幹部士官もいる。これら生存者を合わせても、武蔵乗員2,399人の内、日本に帰還出来たのは400人余であった。

大和、武蔵の建造には莫大な費用と労力、時間が投入され、日本海軍の期待を一身に背負って完成した。だが、その投資に見合う活躍をしたとは言い難い。太平洋の戦争は航空機と空母が主体で行われ、戦艦が活躍する場面は少なかった。大和や武蔵を作る代わりに空母や航空機を作っていればとの声も実に多い。しかし、それは結果論であり、世界的に見れば、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどの列強も戦前、戦中に戦艦を作り続けており、日本だけが時代遅れであった訳ではない。むしろ、日本は列強に先駆けて航空機と空母を集中運用する機動部隊を編成するなど、先進的ですらあった。

問題なのは、大和、武蔵を後方に置いて、出し惜しみした事であろう。まだ、日米が互角の戦闘を繰り広げていた1942年中なら、戦艦が活躍する場面もあった。慢性的な燃料不足の問題もあったのだろうが、前線に投入する時期を逸した感は拭えない。その結果、大勢が決した時点で、大和と武蔵は前線に投入され、なんら戦果を挙げる事なく撃沈の憂き目となった。だが、これからも大和と武蔵は日本の誇りとして語り継がれていく事だろう。何故なら、大和や武蔵は日本海軍の象徴であり、国家の威信そのものであったから。

主要参考文献、手塚正巳著、「軍艦武蔵」

昭和13年(1938年)3月29日、長崎の三菱造船所で密かに巨大戦艦の起工が始まった。それから2年半後の昭和15年(1940年)11月1日、艦体が完成して進水式が執り行われた。その艦体は武蔵と命名されたが、機密保持のため、竣工するまでは2号艦の名で呼ばれる事になる。武蔵は船台から引き出されると造船所内の岸壁に係留され、そこで艦橋や兵器、機関を据え付ける艤装工事に入った。当時、航空機の発達は目覚しかったが、まだまだ戦艦こそが海軍の主力であると見なす向きは多かった。その期待の新型戦艦武蔵は最高軍事機密に指定され、その巨体を秘匿するため、多大な努力が支払われた。

造船所対岸にある米英領事館の前には三階建ての倉庫を建ててその視界を防ぎ、また、造船所周辺に数多くの監視台を設けて不審者の侵入や盗撮を監視した。造船所の前を横断する定期船にも警戒兵が乗り込み、もし乗船者が武蔵の方向を見ようものなら怒鳴り散らされ、ひどい時には平手打ちを食らった。長崎の住民達は、三菱造船所内で何かとんでもない巨艦が建造されているのは薄々察していたが、それを口にする事は許されず、早くこの厄介者が出て行ってくれる事を願っていた。

●戦艦武蔵の性能要目。

全長263メートル

最大幅38・9メートル

基準排水量6万4千トン

機関出力15万馬力

最大速力27ノット(約50キロ)

重油搭載量6400トン

航続距離16ノットで7200海里(約1万3千キロ)

●完成時の兵装。

46センチ3連装砲3基

15・5センチ3連装砲4基

12・7センチ連装高角砲6基

25ミリ3連装機銃8基

13ミリ連装機銃2基

水上機7機

当初、武蔵の竣工引渡し期日は、昭和17年(1942年)12月28日と定められていたが、日米開戦を受けて一刻も早い戦力化が望まれていた。そして、同年5月7日には兵員居住区や烹炊所も備えられた事から乗員の居住が始まり、それと同時に大量の物資が艦内に運ばれていった。5月21日には呉まで自力航行し、そこで5月26日まで艤装工事の残りを行った。武蔵は公試運転をひかえて船渠に入り、艦体の整備が行われた。艦体にこびりついた雑貝や海草を取り除いた上で塗料が塗りなおされ、巨大な4本のスクリューも眩いほどに磨きあげられた。

6月22日、こうした準備を整えた上で、いよいよ武蔵の本格的な性能試験が行われる事となる。場所は四国の伊予灘で、第1回の項目は運転公試と惰力公試であった。武蔵は速力測定を行うべく機関の出力を最大限まで上げて、標柱間を全速力で駆け抜けた。その速力は27・5ノット(約51キロ)を計測し、計画値の27ノット(50キロ)を上回る好成績を叩き出した。これは、既に完成している一号艦、大和の公試速力27・3ノットをも上回るものであった為、乗り合わせた造船関係者は誇らしげであった。更にこの時、過酷な試験が課され、最大速力からいきなり後進全力に切り替えられた。

これにはさすがの巨体も凄まじい負荷を受けて鳴動し、乗り組んでいた者は機関とスクリューが壊れるのではないかと危惧を抱いた。しかし、それは杞憂であった。艦は見る見る内に速力を落としてゆき、やがて静止したかと思うと、すぐさま後進全力で走り出したのである。大和型戦艦は大型の割には旋回能力は優秀で、艦を全速で走らせた状態で舵を一杯に切ると、その旋回の直径は640メートルとなった。しかし、舵の利き始めが問題であり、舵を切ってから実際に旋回しだすのに1分40秒の時間を要した。

6月26日には注排水試験が行われ、各区画に注水したり排水したりして、艦の平衡を保つ装置の性能確認を行った。これは地味ながら、非常に重要な試験であった。もし、艦が被害を受けて浸水し、左右のどちらかに傾斜すると艦の性能発揮に深刻な弊害が生じる。傾斜が強くなると主砲の旋回や給弾もままならなくなって攻撃力は大きく低下するし、速力の発揮や舵の利き、艦の傾きを直そうとする復原性にも重大な影響を与える事になるからだ。だが、武蔵はこの注排水試験を難なく合格した。

また、大和型戦艦の航続距離は16ノットで7,200海里を要求されていたが、実際に公試して計算してみると16ノットで1万2千海里の航続距離が弾き出された。航続距離に余裕があったので、戦時中には、重油搭載量6,400トンから1,000トンを減じて、その分を副砲などの防御力強化に当てたとされる。これを受けて戦争末期の大和型戦艦の航続距離は、16ノットで1万海里であったと推測される。

7月24日、前回と同じく佐田岬の沖合いで、今度は兵装関係の試験が行われた。大和型戦艦の最大の武器たる46センチ砲の発射試験である。その影響を調べる為、甲板や構造物の各所に爆風の測定器と籠(かご)に入れられたモルモットが置かれた。約3万8千メートル先に走る曳的艦が引く標的に狙いを定めるため、一基2,700トンもの重量がある46センチ3連装砲3基が、重々しい音を立てながら一斉に左舷に旋回する。この46センチ砲は艦載砲としては世界最大であり、3万メートル先の40センチ垂直装甲板を撃ち抜く威力がある。

だが、その威力ゆえに発射時の衝撃と爆圧は、凄まじいものがあった。それが分かっている関係者は、主砲発射を前にして誰もが緊張の面持ちで身構えた。ほどなくして機銃員退避のブザーが鳴り響き、甲板上に配置されていた機銃員達は一斉に待機所へと退避した。そして、「撃ち方始めーっ!」の号令が響き、ついに9門の巨砲が火を噴いた。発射の瞬間、艦体は右に9度傾き、艦全体に振動が走った。艦橋内にいた人々は胸を強く圧迫されたと感じ、体をよろめかせた。艦の周囲にはもうもうたる爆煙が立ち込めて、しばらく視界は晴れなかった。

主砲発射から1分余、3万8千メートルの距離を飛んだ砲弾は、標的の筏(いかだ)の前後に次々に弾着し、9本の巨大な水柱が立ち上った。発射試験終了後、試験官が艦上を調べてみると、所々に置かれていた鉛板は場所によって大きく歪み、モルモットの多くは圧死していた。砲身の先端に近い木甲板も、真っ黒に焦げていた。主砲発射試験前、艦内の物品は予め固縛するよう命じられていたが、それでも多くの被害が発生していた。発射の振動によって食器類は割れ砕けたり、便器にひび割れが生じていた。

また、300余の電灯が破損、断線して使用不能となり、時計や電話なども故障するなど、様々な被害をもたらした。実に、主砲の威力と弊害をまざまざと見せ付けられる試験であった。 武蔵の性能は総合的には良好であり、昭和17年(1942年)8月5日、晴れて日本帝国海軍の手に渡された。だが、太平洋での戦いは航空機と空母主体で行われ、大和と武蔵が敵艦と直接砲火を交える機会はなかなか巡ってこなかった。この間、両艦は戦訓を受けて、対空兵装の強化を図っている。武蔵は最終的には、両舷にあった15・5センチ3連装砲2基を撤去して、25ミリ3連装機銃を35基、同単装機銃を25基増備している。

大和型戦艦の凌波性は優秀で、台風の只中にあっても速力を維持可能で、乗員が激しい揺れを感じる事は無かった。日本軍艦の乗員の多くは釣り床(ハンモック)で寝起きしていたが、大和型戦艦では折り畳み式の寝台が設置されていたので、乗員はゆったりと休む事が出来た。また、大和型戦艦には冷房や通風設備があって、煙突や機関部付近の居住区を除いて、艦内の温度は夏は26度、冬は23度に保たれており、快適に過ごす事が出来た。これらは地味ながら、乗員の戦闘能力を持続させる重要な要素である。

どのように優れた軍艦であっても、それを使いこなす乗員がいなければその能力は発揮できない。その乗員も能力を発揮するには、適度な休息を必要とする。その点、大和型戦艦の居住性は、数ある日本軍艦の中で最良の部類に入るだろう。これらの設備は駆逐艦などの小艦艇には望み得ないものであり、大いに羨望の的となっていた。武蔵乗員の多くは20歳前後の若者であり、その殆どがこの巨大戦艦の一員として働ける事を誇りに思っていた。

↑1942年8月、竣工時の戦艦武蔵(ウィキペディアより)

↑1944年10月、最終時の戦艦武蔵(ウィキペディアより)

ソ連軍は湿地帯を踏破するのに難渋したが、それでも物量にものを言わせて、着実に包囲の輪を縮めていく。これを受けて大木大尉は、外周の警戒部隊を要塞内に撤収させた。堅固な陣地に拠っての、篭城戦の開始である。戦闘状況報告書によれば、8月9日午後13時、41センチ榴弾砲を含む各種要塞砲が火を噴き、イマン鉄橋やソ連軍火点に向けて猛砲撃を開始したとある。これらの反撃砲火によってソ連軍の火砲は一時沈黙し、イマン鉄橋も損傷してシベリア鉄道は一時通過不能となった。41センチ榴弾砲は、まさに期待通りの破壊力を示したのだった。しかし、虎頭要塞のもう一つの切り札であった24センチ列車砲は、他方面に分解輸送中であったのでこちらは未使用のまま終わっている。

8月10日未明、各所でソ連軍に対する、斬り込み戦闘が行われた。午前6時半、要塞から対岸のソ連陣地に向けて先制砲撃が開始されると、これに応じてソ連軍重砲も反撃して来たため、河を挟んでの熾烈な砲撃戦となった。午後12時、ソ連軽爆撃機40機が飛来し、日本軍陣地や砲列に向けて銃爆撃が加えられた。これらの砲爆撃によって、日本軍は砲数門と、二つの観測所を破壊された。午後17時30分、対岸のソ連軍重砲が制圧射撃を加えた後、18時から20時にかけてソ連軍部隊による総攻撃が行われた。日本軍はこれを陣地前で迎撃し、肉迫斬り込み攻撃を加えて撃退せしめた。日本軍は必死の奮闘を見せてソ連軍の浸透を阻み続けたが、虎頭要塞は敵中に孤立しており、激しい激突を繰り返す度に戦力を磨り減らしていくのだった。中猛虎山の弾薬庫は運び込まれた重傷者で埋まってゆき、壁際には死体が積み上げられていった。一方のソ連軍は度々、撃退されつつも、無尽蔵とも思えるほどの補給と補充があった。

8月13日午前、ソ連軍は多数の戦車と火砲を並べて押し潰すような猛攻を加え、西猛虎山と中猛虎山の山頂を奪い取った。そして、ソ連軍は煙突や換気口にガソリンを流し込んで、要塞内部を燻り始めた。日本軍はなんとしても山頂を奪還すべく、斬り込み隊を送り込んで白兵戦を繰り返したが、ついに奪還はならなかった。8月15日正午、昭和天皇の玉音放送が流れ、日本は無条件降伏する。だが、日本の降伏後もソ連は侵攻を止めなかったし、大木大尉も玉音放送をデマと受け取ったので尚も虎頭要塞の戦闘は続行された。この日も終日、激闘は続き、斬り込み隊が虎頭街のソ連軍指揮所を攻撃して、兵舎2棟を焼き払った。8月16日午後17時、日本軍は15センチ加農砲を山頂のソ連軍に向けて射撃し、これを駆逐せしめた。ソ連軍もすぐに重砲の反撃砲火を浴びせた後、部隊を差し向けて奪還に取り掛かったが、日本軍はその意図を看破して逆撃を加えて撃退せしめた。

満州では、虎頭を始め、ハイラル、東寧にある日本軍要塞は奮戦してソ連軍の大部隊を食い止めていたが、全体的な戦況は絶望的であった。関東軍主力は当初の方針通り、南部の通化目指して総撤退に入っていたが、国境付近の守備隊と居留民の多くは、ソ連軍の津波の前に取り残される形となった。居留民の多くは取る物も取り敢えず、自力で数百キロの距離を走破して避難せねばならなかった。飢えと疲労が重く圧し掛かる中、急に牙を剥き始めた漢人、朝鮮人、満人による襲撃を受け、それにソ連軍による蹂躙が加わって、居留民達は塗炭の苦しみを味わった。ソ連軍は進撃路上に避難民がいるとそのまま戦車でひき潰し、逃げ惑う人々に自動小銃を浴びせかけた。ソ連軍に占領された都市では日本人は徹底的に略奪され、婦女子は繰り返し性暴行を受けた。多くの避難民が逃避行に絶望して家族諸共、自決の道を選んだのだった。中には漢人に子供を預けてから逃避行したり自決する者もいて、この過程で多くの残留孤児が生まれる事になる。

8月17日の虎頭要塞。ソ連軍は捕虜とした日本人5人を軍使として差し向け、降伏するよう呼び掛けた。要塞本部付きの中尉がこれに応対し、降伏勧告状を受けとって中猛虎山の逆襲口に戻っていった。しばらくして中尉が出てくると、「よし、ソ連軍に伝えよ。我が軍はこの地を死守せよとの命令を受けている。我々はこの地を死守し、大日本帝国悠久3千年の大儀につくのだ」と宣言し、勧告状に赤線で大きく×印を書き込んで、代表の森軍使に手渡した。しかし、何を思ったか、森氏がにわかに走り出したため、中尉は怒鳴りつけて呼び止め、一刀のもとに斬り捨てたのだった。戻ってきた4人の軍使の報告を受けたソ連軍は、以降、降伏勧告を送る事を止め、日本軍の殲滅を決定した。守備隊は生き延びる道を自ら閉ざしたのであるが、ソ連軍が今現在、満州で続けている蛮行を鑑みれば、この降伏拒否もやむを得ない出来事であったのかもしれない。それに、降伏勧告を受け入れていたとしても将兵の大半はシベリアの凍土で強制労働を課せられた上、民間人の多くも略奪、暴行の憂き目にあったのは間違いないだろう。

ソ連軍の攻撃は再開され、地下要塞にガソリンを注ぎ込んでは深部まで焼き払い、また、大量の一酸化炭素を発生させて窒息死に追い込んでいった。8月18日、虎頭要塞の象徴とも言える41センチ榴弾砲も、最後の時を迎える。これまでに百数十発の巨弾をソ連軍に叩き込んだが、ついに火薬庫に直撃弾を受け、コンクリートの覆いごと吹き飛んだのだった。8月19日、中猛虎の砲兵陣地は、ソ連軍のカチューシャロケットによる猛射を浴びせられ、それに続くソ連軍部隊の攻撃によって中猛虎一帯が制圧された。これによって中猛虎の地下要塞は、各陣地との連絡を閉ざされて孤立する。ここに本部を置いていた守備隊首脳部は最早これまでと定め、50キロの爆薬を要所に設置させた。そして、午後20時、爆薬に点火し、大音響と共に要塞ごと自爆して果てたのだった。避難していた民間人300人も最後を共にする。戦後の調査では、子供を含む多数の人骨が発見されている。 本部の全滅によって、組織的な抵抗は終わった。だが、まだ幾つかの要塞陣地は残っており、最後まで激しく抗戦する。

8月21日、西猛虎陣地の将兵達はソ連軍に最後の斬り込みを行った後、全滅。8月26日早朝、最後に残った虎粛山陣地に苛烈な砲撃が加えられ、午後15時、それを生き残った70人余の日本軍に対して、ソ連軍1千人が総攻撃し、午後15時30分に陣地は陥落した。これで、虎頭要塞は完全に沈黙する。殲滅戦であったため、将兵も居留民も捕虜となったのは僅かで、戦後、内地に帰還した者は53人に過ぎなかった。8月9日の開戦以来、17日間に渡る死闘であった。満州防衛の要であった虎頭要塞の陥落によって、日本が大陸に抱いた見果てぬ夢も砕け散った。満州全体での日本軍の戦死者は推定8万人、日本人居留民の死者は推定18万人と見られている。ソ連軍の戦死者は8,200人、負傷者は2万2千人であった。関東軍主力は戦わずして後退し、そのままソ連軍に降伏するという憂き目にあったが、虎頭要塞を始めとする少数の国境守備隊は命を賭して時間を稼ぎ、避難民の後退を助けた。彼ら国境守備隊の奮闘が無ければ、居留民の犠牲者はさらに増えていただろう。彼らの戦いは、決して無駄では無かったはずである。

ソ連はその後、満州全土と日本領の樺太南部、千島列島全てを占領する。そして、それらの地域で捕虜とした軍民70万人余を強制連行し、シベリアを始めとするソ連各地に送り込んでいった。彼らは極寒の気温の中、栄養不足で重労働を課せられ、次々に息絶えていった。これらシベリア抑留者の実態は、今だ明らかになっておらず、その死者数は10万人を超えるとも言われている。日本が満州に心血を注いで築いてきたものは、敗戦によって全て失われた。それは、言葉では言い表せないほど膨大なものであった。残された工業、産業、鉄道施設は当時の金額で約400億円、現在の金額で何十兆円にもなる。だが、満州を占領したソ連は工業、産業施設の内4割を持ち去り、4割は破壊していったとされる。

これに対して中国政府は、「満州国の遺産は中国に帰属するものである」と、厳重に抗議したが、ソ連は満州を開放したのは我々であるとして聞き入れなかった。それでも、日本が満州に残していった近代国家の基盤は、中国にとってかけがいの無いものであった。この地域に残された工業施設が、戦後の中国経済の発展を支える事になるのである。だが、日本が築いた満州国にも負の一面はあった。それは、満州における阿片製造である。阿片は中毒性のある麻薬であり、これが満州国における主要財源となっていた。満州における阿片生産は古くからのもので、張作霖、張学良の軍閥時代にも行われていたものだが、新国家建設という莫大な費用を要する事業を推進するため、日本もこれを継承していたのだった。

現在、中華人民共和国は、満州国を偽満州国と呼んで非難し、虎頭要塞も日本帝国主義の残照として紹介している。だが、かつての満州が異民族の支配する土地であった事実と、日本がそこに築いた産業基盤によって中国経済が支えられてきた事実は伏せられている。その中国は国共内戦の終結後、チベットやウイグルに侵攻して少数民族を弾圧虐殺し、多数の漢民族を送り込んで自国領土であるとの既成事実を作り上げるに到った。この様な中国が捏造する歴史に、日本が迎合する必要は無い。満州国は、未開の大地に近代産業を築き上げた、日本人の開拓精神の象徴として、そして虎頭要塞は、自国民を守るべく玉砕していった、将兵達の愛国心と自己犠牲の象徴としてとらえるべきだろう。国際社会は今も尚、弱肉強食である。日本は敗れたからと言って卑屈にならず、主張すべき事は主張せねばならない。そして、苦杯を嘗めた第二次大戦の教訓も生かしつつ、これからも国家を守っていかねばならない。

↑満州国の首都、新京(長春) (ウィキペディアより)

日本が満州に建設した近代都市

↑昭和製鋼所 (ウィキペディアより)

日本が満州に建設した製鋼所