選択したカテゴリの記事一覧

- 2018.01.27 変節の将、木曽義昌

- 2017.03.22 木村重成の覚悟

- 2016.11.23 八上城の攻防

- 2016.09.09 毛利隆元の苦悩

- 2014.12.12 武田家と鉄砲

天文9年(1540年)、木曽義昌は、木曾義康の嫡子として生まれる。木曽氏は、代々、信濃国筑摩郡の一部、木曽谷を支配する領主で、木曽義仲の子孫を自称した。地盤とする木曽谷は、大部分を急峻な山地が占めており、耕作地は木曽川沿いの僅かな範囲しかなかった。だが、ヒノキを始めとする豊富な木材資源を有しており、これが主要な財源となっていた。室町時代、木曽氏は、信濃守護小笠原氏の統制下に置かれたが、戦国時代に至ると、統制から離れて独立勢力となった。しかし、甲斐の戦国大名、武田信玄が信濃に勢力を伸ばして、隣接する下伊那郡まで制圧すると、天文22年(1554年)、父、義康は服属を申し入れた。信玄は、この申し入れを喜んで受け入れ、娘の真龍院(真理姫)、当時5歳と、木曽義昌、当時15歳との婚姻を定めた。義康も娘の岩姫を人質として、甲府に差し出した。

木曽氏は、武田氏に軍事的に従属する形となったが、統治面においては自立性を保った。永禄7年(1564年)、義昌が甲府に赴いて信玄に挨拶すると、その返礼として誰が木曽に赴くかが、問題となった。信玄は、出来れば自分自身が、それが出来なければ嫡男義信か、少なくとも4男勝頼が返礼に赴くべきところだと述べたが、出陣の準備で慌しいので、家臣の代参となった。それでも落ち着き次第、信玄自身が木曽領の洗馬(せば)を訪れる事にした。信玄が、木曽氏を重んじている様子が伝わってくる。木曽氏は、美濃国、飛騨国との境に位置する重要な国衆であったので、信玄は厚遇して、その心を繋ぎとめようとしていた。

義昌は、永禄8年(1565年)までには家督を相続し、木曽氏の当主となった。元亀4年(1573年)4月13日、信玄が死去して勝頼が跡を継ぎ、武田家も代替りとなった。勝頼もまた、木曽氏を重視して、美濃制圧後には1,000貫文の知行を与えると約束した。しかし、天正3年(1575年)、長篠の戦いで武田軍が惨敗すると、先の約束は空手形に終わる公算が高くなった。それどころか、隣接する美濃岩村城が、織田軍の攻撃を受けて全滅すると、にわかに木曽領が織田家に対する最前線となった。勝頼は、織田家の侵攻に備えて、義昌に指示を出し、伊那郡への援軍に位置付けると共に、木曽谷の防衛強化も申し渡した。勝頼は、木曽氏を国境防衛の要と位置付けたが、同時に寝返りも懸念して、目付けを派遣して動向を監視させた。

天正4年(1576年)、勝頼は更に念を押すように、木曽家臣に対して、勝頼、義昌の双方に忠誠を誓うという起請文を提出させた。その条文の最後には、「木曽義昌が勝頼に逆心を企てた場合は諫言し、それに従わなければ甲府に注進する」とあった。勝頼は、義昌を重視しつつ、警戒も怠らなかった。天正8年(1580年)10月、遠江にある武田家の要衝、高天神城が徳川軍によって包囲され、翌天正9年(1581年)3月25日、孤立無援のまま落城して、城兵が悉く討ち取られるという事態が起こる。この間、勝頼が援軍に駆け付ける事は一度も無く、高天神城の落城は、武田の劣勢を内外に広く知らしめるものとなった。義昌が、武田家離反を決めたのは、おそらくこの時だろう。そして、織田家に属する美濃苗木城主、遠山友忠からの誘いを受諾して、寝返りを決した。

江戸時代初期に成立した軍記「甲乱記」によれば、天正10年(1582年)1月27日、義昌の内通は、勝頼の知るところとなった。それを報告したのは、義昌の側近、千村右京進であったとされ、かねてからの勝頼の警戒策が当たった形となった。しかし、事態は深刻である。勝頼は木曽氏を討伐すべく、直ちに兵を催し、先遣隊として武田信豊を将とする3千人余の兵を木曽口に進ませ、同時に仁科盛信と2千人余の兵を伊那口へ進ませた。同年2月2日、勝頼は、人質としていた義昌の老母、嫡男の千太郎、義昌の娘を処刑すると、自らも1万5千の本隊を率いて新府城から出陣した。尚、義昌の妻は、信玄の娘、真龍院であったが、夫によって一族との絆を引き裂かれ、更に兄によって息子と娘を殺された事になる。この後、真龍院は城を出て、天保4年(1647年)、98歳で死去するまで木曽山中に隠棲したと云われている。

武田軍は2万人余の兵力をもって、木曽谷に押し寄せんとしていた。存亡の危機に立った義昌は、弟の上松義豊を差し出して、織田家に援軍を要請する。それに応じて、遠山友忠の軍が木曽谷に急行した。同年2月3日、織田信長はこの機に乗じて武田家を討滅すべく、家中の大半を動員し、更に徳川、北条の諸大名にも呼びかけて、ここに大掛かりな甲州征伐が始まった。同年2月16日、武田方の部将、今福昌和率いる3千人余が木曽領に侵攻すべく、鳥居峠に押し寄せて来る。義昌は織田家の援軍と共同して、午前10時から午後16時まで激戦を繰り広げ、兵卒数百人と武者40人余を討ち取って、これを撃退した。累々と横たわる武田方の戦死者は近くの沢に埋葬され、そこは葬沢と呼ばれた。同年2月25日、今度は武田の親類衆、穴山信君も離反して、2月29日には、駿河江尻城を徳川家康に明け渡した。勝頼にとって、義昌の離反は最悪の事態であったが、まだ想定の範囲内であった。しかし、穴山信君の離反は想定外であったに違いない。

信君の離反は、駿河が無傷で徳川軍の手に渡り、更に本拠地、甲斐に踏み込まれる事を意味していた。勝頼は信濃で織田軍を迎え撃つ心積もりであったが、背後にも敵を迎えて、甲斐に引き返さざるを得なかった。そして、この報を聞いた兵達は戦意喪失して、たちまちの内に逃げ去った。武田家は内部崩壊を起こして、3月2日の高遠城の戦いを除いて、まともな抗戦も出来なかった。勝頼は最後の頼みとした小山田信茂にも離反され、天正10年(1582年)3月11日、天目山にて無念の自害を遂げた。武田滅亡後、信長は信濃に進駐して、仕置きを行った。そして、同年3月20日、義昌は、上諏訪に在陣していた信長に出仕し、馬2頭を献じた。信長は、義昌の功を褒めて、後藤源四郎作の見事な刀剣と、黄金100枚を下賜した。

更にこの場で、本領の木曽谷の安堵に加えて、信濃国の内、安曇(あづみ)、筑摩の2郡の加増を申し渡し、退出の際には、信長自ら屋形の縁まで見送った。破格の待遇を受けた義昌は、これで木曽の一国衆から一転、10万石余の大名身分となった。同じく離反した穴山信君は、遅めであったので現状維持で、土壇場で離反した小山田信茂は、斬首となっていた。報復攻撃をものともせず、人質の処刑も顧みず、真っ先に内応した義昌を、信長は最も高く評価したのだった。義昌は、深志城に城代を置いて、新領経営の拠点とした。しかし、それから3ヵ月後、天正10年(1582年)6月2日、本能寺の変にて信長が横死すると、信濃国は大混乱に陥り、義昌の身辺も激変する。

北信濃(川中島4郡)の領主であった森長可は変報を受けると、所領を放棄して、木曽谷を通って美濃金山の本領に帰還せんとした。長可は、川中島4郡から集めた人質を伴って来ており、それを義昌に引き渡すという条件で、木曽谷の通過を認められた。続いて、織田家の重臣、滝川一益が、本拠の伊勢長島に帰還すべく、木曽谷の通行許可を求めてきた。だが、義昌はこれを拒否する。そこで一益は、「通してくれれば、佐久郡、小県郡の人質を進上する」との条件を持ちかけた。一益は、上野国及び信濃国の佐久郡、小県郡の領主であった。義昌はこれを了承して、人質を受け取った上で、通過を認めた。義昌はこれらの人質を利用して、信濃全土に支配を及ぼそうと目論んだ。

しかし、義昌の目論見は崩れ去る。越後の戦国大名、上杉景勝が、旧信濃守護、小笠原長時の弟、洞雪斎を擁立して、義昌の所領、安曇郡、筑摩郡に侵攻して来たからである。上杉軍の後援と旧小笠原家臣の協力を受けた洞雪斎の勢いは強く、同年6月下旬頃、重要拠点である深志城を攻め落とされ、安曇郡と、木曽谷を除く筑摩郡の放棄を余儀なくされた。これで義昌は、多くの犠牲を払って手にした新領を失い、元の木阿弥となった。その後、信濃には北条家、徳川家も侵攻して来て、三つ巴の争いとなると、義昌は当初、徳川家と交渉して帰属する姿勢を見せた。しかし、北条家の勢いが増してくると、密かに帰属を打診して、両属の構えを取った。義昌は、徳川家、北条家を天秤にかけて、様子見を決め込んだ。

この信濃の大混乱を見て、旧信濃守護、小笠原長時の3男、小笠原貞慶は旧臣を糾合して、旧領復帰を目指した。そして、同年7月16日、徳川家の後援を受けつつ、上杉方の深志城を落した。そうと知った義昌は、深志城を奪還すべく、侵攻を開始する。7月19日頃、木曽軍と小笠原軍は激突するも、木曽軍は大敗し、本拠へと敗走する。小笠原軍はそれを追って、木曽領まで逆侵攻したが、ここで義昌による伏兵攻撃を受け、今度は小笠原軍が大敗して、敗走する羽目となった。この後、小笠原貞慶は徳川家から離反して、北条家に帰属した。北条家を後ろ盾とした、小笠原家に対し、義昌は織田家を後ろ盾とすべく、信孝(信長の3男)に支援を要請した。しかし、織田家の支援を得るには、その同盟者である徳川家に協力する必要が生じ、ここで義昌は本格的に徳川家に帰属する事を決した。そして、家康から、安曇郡、筑摩郡を義昌に安堵すると言う約定を得た上で、信濃衆の人質を譲り渡した。

天正10年(1582年)10月29日、徳川家と北条家との間で和睦が成立し、旧武田領(信濃、甲斐、駿河、上野)を巡る大戦は終息した。義昌は、家康から安曇郡、筑摩郡を安堵するとの約定をもらっていたが、それが果たされる見込みはまったく立たなかった。そして、天正12年(1584年)、豊臣秀吉と徳川家康の対立が激化して、小牧、長久手の戦いに発展すると、義昌は、豊臣方に寝返った。義昌は、かつて武田家を滅亡に導いたように、再び豊臣家の軍勢を呼び込もうとした。一方、家康からすれば、自らの勢力圏内に豊臣家の楔(くさび)を打ち込まれた形となって、事態は深刻であった。同年5月、家康は、小笠原貞慶に命じて木曽攻めをさせたが、義昌は鳥居峠を固めて、これを撃退した。同年8月、家康は再び、菅沼定利、保科正直、諏訪頼忠らを派遣して、義昌の支城、妻籠城を攻撃させた。徳川軍は数千人余、妻後城の城兵は300人余であったが、城将の山村良勝は良く守って、これを撃退した。

義昌は、豊臣家の大攻勢を願っていたであろうが、事態は思わぬ方向に進んでしまう。天正14年(1586年)、豊臣家と徳川家の間で講和が成立し、しかも、義昌を始めとする信濃の諸将は、家康の傘下に組み込まれてしまったのである。義昌からすれば居心地が悪く、苦虫を噛み潰す思いであったろう。そして、天正18年(1590年)、家康が関東に転封されると義昌もこれに従い、木曽谷から、下総阿知戸1万石に転封された。先祖代々住み慣れた土地から引き離されるのは、不本意であったろう。それでも義昌は、町作りを推し進めるなどして、阿知戸の発展に努めた。そして、文禄4年(1595年)~文禄5年(1596年)の間に死去した。享年は56、もしくは57。嫡男の義利が跡を継いだが、叔父の上松義豊を殺害するなど、粗暴の振る舞いが多かったとされ、慶長5年(1600年)、家康によって改易された。大名としての木曽氏は、ここに滅亡する。

木曽義昌は、時流を見る目に長け、大勢力相手にも粘り強い戦いを見せる、一角の人物であった。そして、武田家滅亡の足掛かりを作った事で、一時の栄転を預かる。しかし、その後は運が振るわず、転落の道を辿っていった。武田という大勢力を滅亡に導いた事で、義昌の名は知られるようになったが、同時に警戒される存在にもなったであろう。秀吉も家康も、義昌に利用価値はあっても信は置けないとして、重用しようとはしなかった。その一方、秀吉は、九州大友家の一家臣、立花宗茂を見込んで、大名にまで引き立てている。宗茂はその父、紹運と共に斜陽の大友家に尽くし、赫々たる武勲も上げて、秀吉に激賞されている。戦国の世は、裏切りが日常茶飯事であったとは言え、信義にもとる者はやはり軽視され、家運が栄える事は無かった。

↑木曽義昌像(ウィキより)

PR

木村重成は、大阪の陣で活躍した、豊臣方の勇将として知られている。生年は不明で、両親もはっきりしておらず、父は、豊臣秀吉の家臣、木村重茲、母は、豊臣秀頼の乳母、宮内卿局(くないきょうのつぼね)であったと云う。秀頼とは乳兄弟の関係であった事から、篤い信頼を受け、若くして側近として重きを成した。慶長16年(1611年)3月、豊臣秀頼と徳川家康が二条城にて会見した際には、替えの脇差持を勤めた。

慶長19年(1613年)11月、大阪冬の陣で、重成は初陣を飾る。大阪城の北東、大和川を渡った低湿地帯に今福という村落があった。豊臣方はこの地に4重の柵を築いて、徳川方の接近阻止を図った。守るのは、矢野正倫と飯田家貞を将とする、6百人の兵であった。一方、徳川家康は、佐竹義宣率いる1,500人の兵を差し向けて、今福攻撃を命じる。11月26日未明、佐竹隊は猛攻をかけて、4重の柵を打ち破り、矢野正倫と飯田家貞を討ち取った。この形勢を見た豊臣方は、木村重成に兵を授けて、反撃させる。佐竹隊は、木村隊の接近を見て後退し、奪取した柵を利用しつつ防戦した。木村隊は、佐竹隊を徐々に追い込んでいったが、南岸の上杉景勝の鉄砲隊が、援護射撃を加えてきたので、攻撃は行き詰った。

そこで、豊臣方は更に後藤基次を援軍に差し向けて、木村隊を援護させた。両隊合わせて3千人余となり、威勢は大いに上がった。後藤隊は、対岸の上杉鉄砲隊に銃撃を加えて、地に伏せさせると、木村隊と合わせて前面の佐竹隊に突撃していった。佐竹隊は防戦に努めたものの、木村隊によって重臣、渋江政光が討ち取られ、梅津憲忠も重傷を負って、本陣も危うくなる。たまらず佐竹義宣は、対岸の上杉景勝に援護を求めた。景勝は求めに応じて、堀尾忠晴や榊原康勝の隊と合わせて大和川の中洲を渡り、援護射撃を加えた。木村、後藤隊は佐竹隊を追い詰めていたが、新手の到来を受けて城に後退した。この戦いは、両者痛み分けと言ったところであった。

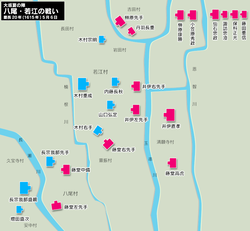

大阪冬の陣、豊臣方は善戦したものの、孤立無援の状況である事には変わりなく、徳川方と折り合いを付けねばならなかった。和睦の際、重成が豊臣方の正史として徳川方の陣所に赴き、そこで秀忠と会見して誓詞を受け取った。その時の立ち居振舞いや、礼儀作法が理にかなっていた事から、賞賛を受けた。だが、翌年、和議は脆くも破れ、大阪にて、戦国最後の大決戦が繰り広げられる事となる。慶長20年(1614年)5月6日、大阪夏の陣、重成は、徳川方を迎え撃つべく、八尾、若江に向けて出陣した。戦いを前にして、重成は既に死を決しており、姉婿の猪飼野 左馬之介(いかいの さまのすけ)に宛てて、遺書を送ったとされる。その時の書状の写しが伝わっている。写しの日付けは4月6日であるが、これは5月6日の間違いだと思われる。

「一書を啓(もう)します。まずもって、傷の痛みはいかほど和らいだでしょうか。朝夕心許無く案じています。お聞き及びでしょうが、(敵は)まったく隙がなく、残念ながら城中の有り様ははかばかしくありません。とかく天下は家康にあると存じています。昨夕も石川肥後守(康勝)という私の同輩と、城中の詮議について語り合い、御母公(豊臣茶々)の下知による手分け、手配は承知しない事が尤もだと決めました。私は昨朝七つ(午前4時)に下知を承知せず、摂津鴫野(せっつしぎの)へ出陣し、分相応の働きをして諸人が驚目、致しました。

とかく一日も早く討死をする覚悟です。貴方は昨今の篭城、そのうえ数ヶ所の深手を負われているので、油断なく早々に所領に引き戻られる事が、尤もだと考えています。誰も嗤ったりしないでしょう。私は家康と懇志の筋目(ねんごろな関係)があるので、板倉伊賀(勝重)より度々、内意を伝えてきましたが、当君(秀頼)に対し二心を抱くのは士の本意ではありません。すこしばかり考えたりもしましたが、人並みに月日を送る気はありません。そこで、この香炉を姉君にお届けください。また、この太刀は家康より私が十三の元服の祝いとしてもらったものです。

使者は本多平八郎(忠政?)であり、口上では家康秘蔵の大業物(おおわざもの)にて来国俊(らいくにとし、鎌倉時代の刀工)との由でした。私は数度の戦いに、この太刀で一度も不覚をとった事がありません。ですから、大波と名付け、今日まで所持してきましたが、貴方へ形見に送ります。ご秘蔵ください。一城内にありながら、一時も心を割って話し合う機会もなく、他人同然のようであったのは残念でなりません。さぞ、姉お照殿はお恨みになるでしょう。この件は、私に事情あっての事なので宜しく弁明をしてください。仕方なかったのです。恐惶謹言」

この書状は先にも書いた通り、写しであって本物では無い。しかし、それでも重成本人が書いているかのような、具体的な内容、覚悟の程が伝わってくるので、自筆の書状は確かに存在したのではないか。

この書状が実在したとして話を進める。重成には、兄弟が何人か存在しており、その内の1人が姉の照で、豊臣家臣、猪飼野左馬之介に嫁いでいたようだ。その左馬之介が戦で重傷を負い、重成が案じる様子が伝わってくる。徳川方の大軍が隙無く迫って、城内は動揺していたようだ。そして、重成は、天下の権は既に家康にあって、豊臣方に勝ち目は無いと悟っている。また、大阪城では、女城主、茶々が軍事にあれこれ口出しをして、武士達がそれを苦々しく思っている状況が伝わってくる。重成は、もう命令には従えないと自らの判断で出陣して、5月5日、摂津鴫野にて活躍したと言っている。翌日が本格的な戦いとなるが、この日は、前哨戦の小競り合いに勝ったのだろうか。

家康とは懇意の関係にあったとされるが、詳細は不明である。ただ、重成は秀頼の乳兄弟で、その信頼も篤かったので、取次ぎ役には適任であった。取次ぎ役と良好な関係を結べば、外交交渉も円滑に進めやすい。そういった事情で、家康は早くから重成に目を付けて、贈り物などを送ったのだろう。その家康から、内応を促されたものの、重成は二君には仕えずとの覚悟を定めている。そして、左馬之介に使者を遣わして、形見の品を渡し、城から落ち延びるよう勧めた。城内では、親身な付き合いが出来なかった事を詫びて、手紙を締めている。姉夫婦のその後は不明であるが、この書状が伝わっているのを見れば、生き延びたのではないか。猪飼野左馬之介と照の子孫とされる、木村権右衛門の邸宅跡が大阪に存在している。

5月6日、重成は、最後の戦いに臨む。徳川方は、河内口、大和口、紀伊口の三方から、大阪城に迫っていた。この内、河内口の徳川方が主力で、家康や秀忠の本隊も含まれていた。そこで重成は、河内口の徳川方を迎え撃つべく、大阪城から東方8キロに位置する、八尾、若江方面に向かった。木村隊6千に続いて、長宗我部盛親隊5,300も出陣する。6日午前2時頃に出発したが、道に迷った挙句、沼地で立ち往生するなどして、午前5時にようやく若江に着陣した。重成は、6千人の兵を三手に分けて布陣する。そこへ、徳川方の藤堂高虎隊5千人が接近し、右備の藤堂良勝、藤堂良重ら1千人が、攻撃を仕掛けてきた。木村隊も右備700人が応戦し、数度の激突の後、藤堂良勝、良重の両将を討ち取って撃退した。重成は緒戦に勝利したが、追撃はさせず、玉串川の西側堤防上に鉄砲隊を配して次の敵に備えた。その頃、南西の八尾では 、長宗我部隊と藤堂隊が戦いを始めていた。

↑八尾・若江の戦い(ウィキより)

木村隊の前に、次に現れたのは、井伊直孝勢9千人余であった。井伊勢は数において勝っていたが、若江は川と湿地が広がる地形で、全軍の投入は難しかった。そこで、直孝は直率する5,600人で木村隊に挑む。6日午前7時頃、井伊隊は、玉串川の東側堤防に上がると、鉄砲の一斉射撃を浴びせかけた。木村隊は鉄砲戦に押されたのか、それとも予定通りであったのか、玉串川西岸から後退する。重成は、田んぼが広がる湿地帯の中、味方には足場の良い所に陣取らせ、敵には細い畦道を通らせて、そこを叩くつもりだったようだ。木村隊を追って、井伊隊左備の川手良列が1,200人をもって突撃してきたが、深追いしてきた川手良列を討ち取って、これを撃退する。

次に井伊隊右備の庵原朝昌((いおはら ともまさ)1,200人が突入してきて、混戦となるも、これも撃退した。そうと知った井伊直孝は怒って、自ら本隊3, 200を率いて突撃する。重成も全力でこれを迎え撃ち、両軍入り乱れての激闘となった。人数的にはほぼ互角であったが、井伊隊は徳川方きっての精鋭であり、その猛攻を受けて、木村隊は徐々に押され始める。木村隊は、夜通しの行軍と、藤堂隊、井伊の川手隊、庵原隊、直孝本隊による連続攻撃を受けて、疲れが出てきたのかもしれない。 それまで様子見をしていた榊原康勝、丹羽長重らの隊も、井伊隊の優勢を見て、木村隊左備に攻撃を開始する。6日午後14時頃、味方が総崩れとなる中、重成自身、槍をとって奮戦したものの、ついに力尽きて討たれた。重成の首を取ったのは、安藤重勝、または庵原朝昌であったと云う。

木村隊は重成を始め、350人余が討死した。勝った井伊隊も100人余の討死と多数の負傷者を出して、翌7日の、最終決戦の先鋒は辞退した。八尾では、長宗我部隊が藤堂隊相手に戦いを優勢に進めていたが、木村隊壊滅を受けて撤退を開始する。しかし、そこを藤堂、井伊隊に追撃されて、長宗我部隊も壊滅的打撃を被った。こうして八尾・若江の戦いは、豊臣方の敗北に終わった。重成は戦いを前に、頭髪に香を焚きこんでいたと云われている。家康のもとにその首が運ばれてくると、麗しい香りが漂ってきた。家康は、その覚悟のほどを知り、「稀代の勇士なり、不憫の次第なり」と述べたと云う。木村重成、享年は不明であるが、まだ20代前半であったろう。華も実もある若武者であった。

八上城は、兵庫県篠山市にある山城である。城を築いたのは、丹波国(兵庫県、京都府、大阪府に跨る地域)の戦国武将、波多野氏で、戦国時代後半、城主の波多野秀治と織田家の部将、明智光秀との間で、熾烈な攻防戦が繰り広げられた城として知られている。

波多野氏の始まりは、応仁元年(1467年)~文明9年(1477年)の応仁の乱にて、石見国出身の波多野清秀(1443?~1504年)が東軍の総大将、細川勝元に属して活躍した事から、その子、細川政元から、丹波多紀郡を与えられた事に始まるとされる。この清秀の時代に、奥谷城が築かれ、そこを本拠とした。2代目、元清(1496~1545)になると、波多野氏の勢力は周辺の群にまで及び始める。そして、元清は、奥谷城の隣にある、高城山(標高460メートル)に八上城を築き、そこを新たな本拠とした。正確な築城年代は不明だが、大永6年(1526年)に「足利李世記」「細川両家記」の両記に矢上城と記載されている事から、これ以前には築かれていたと見られる。

3代目、秀忠(?~1554?)は、波多野氏の全盛期を作り出した人物で、丹波の最有力者となっただけでなく、室町幕府菅領、細川家の被官として、京都でも活躍を見せた。秀忠は、細川京兆家の権威を背景に、丹波の制覇を進め、天文7年(1538年)には、丹波守護代、内藤氏の拠る八木城を落として、船井郡、桑田群に勢力を伸ばした。また、秀忠の文書は、多紀、桑田、天田、船井の各群に向けて発給されており、その勢力は丹波のほぼ全域に及んでいたと考えられる。その実力をもって丹波守護と称され、名実ともに丹波を代表する戦国大名となった。時の菅領、細川晴元は、秀忠を厚く信頼し、三好長慶と並んで、家中の柱石と見なした。秀忠は、同僚の実力者、長慶に娘を嫁がせて友好関係を結んだ。

しかし、4代目、元秀(?~?)の時代になると、三好長慶との対立が深まってゆく。天文18年(1549年)、細川晴元と三好長慶との間で抗争が始まると、元秀は晴元に属して戦った。だが、長慶の勢力は強大で、天文21年(1552年)、八上城は三好軍によって包囲される。波多野氏は存亡の危機に立ったが、幸いこの時、三好家の一族、芥川孫十郎が摂津芥川城で反旗を翻したので、三好軍は撤退していった。弘治元年(1555年)、八上城は再び三好家の攻撃を受けたが、元秀は固く城を守って、自力でこれを退けた。そこで長慶は調略をもって、波多野氏の切り崩しにかかり、その一族で数掛山(かずかけやま)城主の波多野秀親を味方に付けた。元秀は頼りとしていた一族に裏切られ、八上城を保つのも難しくなった。そして、永禄2年(1559年)、三好家の部将、松永長頼(松永久秀の弟)の攻撃を受けて、元秀は八上城から追われ、丹波の支配者の座から転がり落ちた。元秀は逼塞を余儀なくされ、永禄4年(1561年)まで、文書の発給は途絶える。

それからの元秀の所在は定かではないが、隣接する氷上郡の赤井直正の下に身を寄せていたと思われる。その後援を受けてか、永禄5年(1562年)には勢力を挽回しつつあったようだ。同年12月、元秀は、多紀郡の豪族に人夫摘発を免除するとの書状を発給している。永禄8年(1565年)8月、丹波に君臨していた松永長頼が、赤井直正と戦って敗死すると、元秀はこの機に乗じて反攻し、八上城を奪回する事に成功した。この後、直正が丹波3郡を支配する最大勢力となるが、波多野氏とは協力関係にあったと思われる。元秀の没年は不明だが、やがて、5代目、秀治が当主となった。元亀元年(1570年)11月、秀治は、畿内最大の実力者となっていた織田信長に馬と太刀を送って、服属を表明した。赤井直正も同じく、織田家に服属したようだ。元亀4年(1573年)、足利義昭の主導による信長包囲網が形成されると、秀治は応じなかったが、直正はこれに応じて反旗を翻した。

天正3年(1575年)10月、信長は、直正を討つべく、部将の明智光秀を丹波に派遣した。光秀軍は丹波北部から攻め入ると、瞬く間に直正の拠る黒井城を包囲した。秀治は、光秀軍に協力する姿勢を見せていたが、天正4年(1576年)1月15日、包囲が続く中、突如として反旗を翻した。背後を突かれた光秀はたまらず、総崩れとなって落ち延びていった。天正5年(1577年)10月、光秀は雪辱を晴らさんと、再び丹波攻略に乗り出した。そして、丹波東部の内藤氏の亀山城、八木城、ついで宇津氏の船坂城、波多野氏の籾井城を攻略していった。前回は北から一気に丹波を制圧せんとして失敗したが、今回は東から徐々に切り取っていく堅実な作戦に切り替えたのだった。天正6年(1578年)2月、播磨の戦国大名、別所長治が、織田家に反旗を翻した。別所氏と波多野氏は婚戚関係にあったとされ、これで播磨と丹波が揃って織田家に対抗する形となった。

しかし、同年3月、丹波一の実力者、赤井直正が病没してしまい、反織田陣営にとって大きな打撃となった。赤井氏は丹波の半分と但馬の一部を支配していたので、3~4千人の兵力を有していたと思われる。一方、波多野氏は、一群のみの支配であったのでその兵力は1,500人未満であったろう。だが、赤井氏が主体性を失ってしまったので、これからは、秀治が丹波の反織田の盟主とならざるを得なくなる。同月、これを好機と捉えてか、光秀は、細川藤考と共に丹波に攻め入り、八上城に迫った。その兵力は、8千人余だと思われる。同年4月10日、同僚の丹羽長秀、滝川一益の増援を受けて、細工所城を落とし、多数の付城を築いて、八上城とその有力支城、氷上城の封鎖に取り掛かった。同年7月、園部城を落として側面の安全を確保し、同年9月、八上城の後ろの山まで陣取った。

しかし、同年11月、摂津の織田家部将、荒木村重が謀反を起こし、これで丹波、播磨、摂津の3カ国が織田家に敵対する形となった。光秀は摂津への転戦を命じられ、親織田の丹波国人、小畠越前守に包囲陣を委ねた。だが、村重謀反に呼応する形で、八上城の秀治も反撃に出る。それに対して光秀は、「我々留守ねらい候事、笑敷(おかしき)候」と述べつつ、亀山城から増援を現地に派遣した。光秀は更に指令を発し、赤井氏の黒井城と、波多野氏の八上城との中間に位置する金山城を改修させた。両者の提携を断ち切るためである。同年12月、光秀は丹波に戻ると、八上城の封鎖の徹底を図った。城の三里四方を取り囲むと、堀を穿ち、塀と柵を幾重にも廻らせた。堀際には陣屋を連ね、兵を交代で警備させて、厳重な監視下に置いた。そうしておいて、光秀はまた摂津に転戦したようだ。

光秀不在の間にも、八上城の前線では激しい戦闘が繰り広げられていた。天正7年(1579年)1月26日、光秀は書状で、八上城から約1キロ北にある、籠山(ろうやま)に敵が取り掛かってきて、ここに陣取っていた小畠越前守が戦死したと報じている。だが、この攻撃をもってしても、包囲陣は揺るぎなかった。摂津戦線が織田有利で膠着してきたので、ようやく光秀は本腰を上げて丹波攻めに取り掛かれるようになった。そして、同年2月、光秀は亀山城に入って準備を整えると、同年3月、攻勢に打って出た。この頃には、八上城の兵糧攻めはかなり進行していたようだ。同年4月4日、光秀は書状で、「八上城ではもう四、五百人も餓死している。出てきた者は青くむくんで、この世の人間の顔をしていない。五日、十日の間には討ち果たす事になるだろう」と述べている。この様な状況にあっても、秀治は徹底抗戦の構えを崩さず、尚も篭城を続けたが、城内では徐々に不満が高じつつあった。

同年5月5日、波多野氏の最後の支城、氷上城が落城する。同月、光秀を側面援助すべく、隣国但馬から織田家部将、羽柴秀長が4千人余を率いて、西から丹波に侵攻した。そして、赤井氏の支配下にあった、何鹿郡、天田郡を平定し、これらを光秀に引き渡してから、帰還していった。同年6月1日、激しく抵抗してきた八上城もついに落城となり、秀治も捕らわれの身となった。「信長公記」によれば、調略をもってとあるので、光秀は城内の不満分子に働きかけて、秀治を絡め捕った模様である。同年6月4日、秀治とその弟2人は安土に送られ、そこで磔に処された。秀治の享年は不明で、これをもって波多野氏は滅亡となった。この後、光秀は軍を反転して、同年7月、宇津氏の拠る宇津城を落とし、次に北上して丹後の一色氏を討ち、同年8月9日、赤井氏の黒井城を落とし、残る小敵をつぶしていって丹波の平定を成し遂げた。八上城の落城をもって、事は一気に進展したのだった。それだけ、秀治と八上城の存在は大きかったと言える。

信長は、光秀の功を讃えて、「永年丹波に在国しての粉骨の働きと度々の高名、名誉比類なきものである」との感状を与えた。 天正7年(1579年)10月24日、光秀は晴れて安土に凱旋し、丹波と丹後の平定を報告する。そして、翌年、丹波一国を拝領した。この後、八上城は光秀の持ち城となるも、天正10年(1582年)6月13日、光秀は山崎の合戦にて敗死し、丹波は豊臣秀吉の支配下に入った。慶長7年(1602年)、前田茂勝が入封し、八上城主となるも、慶長13年(1608年)、茂勝は改易され、徳川譜代の松平康重が入封する。慶長14年(1609年)、新たに篠山城が築かれたのに伴い、八上城は廃城となった。現在、篠山城の本丸に立てば、八上城のある高城山を見渡す事が出来る。篠山城は観光地として賑わいを見せているが、八上城を訪れる人は少なく、激しい歴史を秘めつつ、ひっそりと佇んでいる。

大永3年(1523年)、毛利隆元は、毛利元就の長男として生まれる。天文15年(1546年)、隆元24歳の時、50歳の元就より家督を譲られて、当主となった。この家督継承に当たって、元就は今後の心得を細々(こまごま)と書き記した書状を幾つか、渡した。

「書状九通、それに内に入れた書状一通、合計で十通であろうか。いずれも暇な時、手隙の時によくよく御覧になり、元就が申す事であっても、間違っているとお思いの事があれば、はっきりと異見を言ってください。話を聞きます。そのようにして、議論を戦わせてこそ、物事の分別や理非がはっきりするのです。思うところがあっても、心底に留めているだけでは、事は解決しないのです」

元就は、隆元に大きな期待を抱いていたが、同時に心配もしていた。

元就いわく、「隆元はまったくの正直者で、これでは今の世の中はやって行けない」

「今の時節は、誰が一番役立つ味方なのか、何が大切で何が不要なのか、どれを後回しにして、どれを急ぐべきなのか、隆元はその分別がちと弱いようだ。これも経験不足から来るものだろうか」

「万事をなげうって、隆元は稽古に励まねば駄目だ」

「隆元は、大変な孝行者である。神仏への信心も見事である」

元就は、隆元の実直な人柄を危ぶむと共に、評価もしていた。そして、まだまだ経験不足であると見なしていた。それでも元就は、当主としての隆元を全面に押し出していく。

「余所(よそ)への使者などの命令は、これからは隆元に行わせる」

「余所(よそ)への書状は、日夜、隆元から出させる」

元就は、隆元から相談される度、細かい助言を送って、陰から新当主を支えた。これらのやり取りは、書状で密密に行われた。書状を運ぶのは使者であるが、勿論、中を見る事は許されない。そして、元就と隆元の書状のやり取りでは、早く読んで相手に返すといった約束事が成されていたようである。元就からの書状には大抵、「この書状は読んだら返してください」と書き添えられている。また、隆元からの書状も読んだら返却していたようで、「なおなお、今朝の三通はお返ししました」とある。ところが、隆元はこれは思った書状は、手元に残して置く事があった。そんな事があるので、元就は追伸に、「この捻(ひねり、捻って綴じた文書の形)はすぐに返してください」と書いた上、包紙の上に更に、「この捻はすぐに返してください」と念を押す事があった。そして、時には書状を返却させるためだけに、書状を書き送ってもいる。「この前、御返事として出した書状を、この者(使者)に返してください。御返事は度重なる場合であっても返してください。もちろん、この捻も返してください」

元就の大変な几帳面さ、用心深さ、くどさが伝わってくるようである。現代人が見れば笑ってしまいそうになるが、戦国当時は常に生きるか死ぬかの瀬戸際にあって、書状のやり取りこそが、情報伝達の主要手段であった。それに、元就の書状には、諸勢力との交渉、家臣達の取り扱い、家族内だけの愚痴や秘密など、他人には決して知られてはならないものが含まれていた。なので、ここまで書状の管理、すなわち情報の管理を徹底したのである。元就からの書状には、「この書状を見たら、誰にも見せずに燃やしさない」と注意書きを付け加えておいたものもあった。しかし、隆元はこれを燃やしもせず、返しもせず大切に保管した。元就は常日頃から、「書状は大事の物」、「いずれも暇があれば、隅々まで目を通しておきなさい」と言い聞かせていたので、実直な隆元は、それを忠実に守ったのである。その結果、これらの書状は後世まで残って、我々の目にするところとなった。

隆元は自分自身、まだまだ未熟だと感じていたので、絶えず父の指示を仰ごうとした。

元就の返書、「あなたの返事の通り、大小に関わらず、例え分かった事でも、密密に私に相談し、判断を仰ぐのが大事です。勿論、よくわからない事については申すまでもありません。そういう事なのですが、密密の事を頼める使いはそうはいませんし、文で伝えても、一通りの事しか表現できず、かえって相談がうまくいかない事もあります。そうなればあなた自身、軽々と山上まで登って来て、面談しなくてはなりません。そういうつもりでいてください。その上で書状で指示した事については、もちろん書状で対応してください」

元就と隆元は、共に吉田郡山城に住んでいたが、元就は山上190メートルの「かさ」と呼ばれていた本丸に住んでおり、隆元はそこから100メートル低い本城に住まっていた。しかし、隆元は、「かさと本城は遠く、何事も不便である」と述べて、この後、本丸から程近い尾崎丸に生活の場を移した。これも、元就の指南を受けやすくするためであろう。

隆元は、父の助言を忠実に守りながら、力を尽くして当主の重責を務めていた。しかし、自らの力量が父には及ばないとも自覚しており、自分の代で家を滅ぼしてしまうのではないかと、深く憂慮していた。天文23年(1554年)春、大敵、陶晴賢との戦いを目前に控えていた時、隆元は、山口にある国清寺(こくしょうじ)の僧侶、笠曇恵心(じくうん えしん)に宛てて、武運つたなく敗れた際には、死後の弔いをしてくれるよう依頼した。隆元は、恵心を心の師と仰いでいたようで、胸中を余す事なくさらけ出している。

「我が家も、父の代で終わると思います。私の代からは家運も尽き果てたようです。諸家興亡の中で、我が家だけが今日に至るまで存続しているのは、誠に不思議な事です。しかし、何時までも我が家が存続している訳は無く、私は家が滅びる時の主人として生まれて来ました。我が家は数代に渡って名を留め、父の代になり、その数代にも勝る名を馳せるようになりました。このため、例え私に才覚、器量があったとしても、父には及びもつきません。また、例え私が普通の人であっても、人は父と比べて大変、劣っていると見るでしょう。ましてや無才覚、無器量であったならば、言うまでもありません。我が家は、このように人にも知られるようになりましたが、それはひとえに父が一心の心遣い、苦労をしてきたからです。灯り消えんとして光増す、という例えの如く、家運もこれまででしょう。ともかく今生の思いは断ち切りました。今は来世にての安楽を願っておりますので、宜しくお導きください。しかし、このような事を言っているからといって、国を保つ事を油断している訳ではありません。十分には出来ないかもしれませんが、私なりに心掛けて努力しようと思っています。その事については、少しも疎意はありません。誠に恐れ入りますが、来世をお頼み致したく、この様に私の思いを残らずお話した次第です。なにとぞお頼み申し上げます」

これを読むと、隆元は気の弱い人物に思えるかもしれない。だが、彼には紛れも無く、戦国武将としての気概もあった。強大な軍事力を誇る陶晴賢に対し、元就は当初、恭順する姿勢を見せていたが、これと対決するよう主張したのは、他ならぬ、隆元であった。

隆元いわく、「晴賢は、元就を怖き者として恐れている。このためいずれは討たれる。ならば力のある時に戦うべきである」

そして、天文24年(1555年)、毛利家は総力を上げて厳島の戦いに臨み、見事、陶晴賢を討ち取る事に成功するのである。その立役者となったのが、隆元であった。

弘治3年(1557年)4月、大内義長を滅ぼした直後、毛利元就はこれを契機に、政務から一切手を引いて隠退すると言い出した。元就も61歳となっており、毛利家も力が付いてきた今、ここらが引き際と考えたのだろう。ところが、父あっての毛利家と考えていた隆元にとって、この隠退宣言は、晴天の霹靂であった。そして、隆元は、「父、元就が築き上げた領国を、自分の不器量、無才覚でつぶしては大変だ」と慌てふためき、しまいには、「長く家を保ち、分国を支配する事は出来ないから、隆元も隠居する」とまで言い出す始末であった。元就が翻意して隠退を撤回すると、隆元は安堵して再び、当主としての自覚を取り戻していく。それでも、時には、その責務に押し潰されそうになるのであった。

隆元いわく、「とにかく、元就の跡を継ぐ事が大変なのだ」

「自分の代で、毛利家を潰す訳にはいかないのだ」

恵心への私書、「名将の子には、必ず不運の者が生まれると申しますが、私には思い当たります」

陶晴賢、大内義長を滅ぼし、その領国を編入した毛利家は一躍、中国地方きっての大大名となった。だが、出雲国にはまだ強敵、尼子家が存在している事から、元就は油断せず、家中の引き締めを図った。その核となるのが、長男、毛利隆元、次男、吉川元春、三男、小早川隆景である。しかし、兄弟の仲は、必ずしもしっくりしたものでは無かった。元就はそれを憂いて、弘治3年(1557年)11月25日、かの有名な教訓状を書き綴った。

「毛利という名字を、力の及ぶ限り、末代までもすたらぬように心がけ、努力する事が大切である」

「元春、隆景は、すでに他家を相続している。けれどもこれは、当座のものに過ぎない。だから毛利の二文字を疎かにして、忘れるような事があれば、真に問題である」

「兄弟が少しでも喧嘩するような事があったなら、3人皆、滅亡するものと思いなさい」

「兄弟が仲良くする事は、亡き母、妙玖(みょうきゅう)への最大の弔いである」

これにて、隆元、元春、隆景の三兄弟の結束は強まったかに見えたが、実はそうでもなかった。

弘治4年(1558年)に書かれたと見られる隆元の覚書。

「私が足りないところを助けてくれるとのことだが、まったく何もしてくれない」

「吉田に2人が来ても、すぐに帰りたがる」

「何事も隆元をのけ者にして、2人だけでちこちこと話し合ってばかりいる。そのついでに他人とも、ちこちこと話し合っている。こちらからなつなつと話しかけても、相手にしてくれない」

弟達への不満を募らせた隆元は、ある朝、11箇条に渡って悩みを書き記し、それを元就に届けたのである。

それに対する元就の返書。長文なので中略してある

「今朝の書状、つぶさに拝見しました。元春、隆景に対し、思うところはよく分かりました。本当に、馴れ馴れしく、こまごまとした関係であるべきところを、次第にひたひたと疎遠になっていくとは困った事ですね。もっともなことです。私も、隆景が次第にひたひたと疎遠になっていく事に、腹が立つ事が多いです。あなただけでなく、私もそう感じています。もっともなことです。元春は前々から、付き合いの悪い者なので、言い様がありません。

隆景や元春も分かってはいるでしょう。ただ、他家を継げば、自然、自家の事を優先してしまいます。あなたと私との間でも問題は起こるのです。ましてや他家を相続しているのだから、そこのところをよく思いやって、互いに分別をわきまえるのが大事です。いつも父を頼ってばかりいては駄目ですよ。何事も兄弟で相談するようになさい。2人には私からも話しておきます。隆元の言う事はもっともです。私もそう思います」

元就から諭されたものの、それでも隆元には不満が残った。

「兄の言う事であっても、堪忍して受け入れず、隆景は心のままに動いている。それは、隆元を見限る行為である。小早川より下に私がいると言う事は、ひとえに私に才覚が無いからだと人は言っている」

この様に三兄弟は、元就が教訓状を送ったにも関わらず、すれ違いや衝突が絶えなかったようである。それでも3人共、道義はわきまえていたようで、深刻な対立に至る事は無かった。元就のくどいまでの説教が、功を奏したと言えよう。そして時には、兄弟仲良く、酒を酌み交わす事もあった。永禄4年(1561年)3月26日、毛利元就、隆元父子は重臣を引き連れて、三原にある隆景の居城、雄高山城(新高山城)まで旅行に出向いた。3月27日、一行が到着すると、そこから10日間、隆景は心を込めて饗応し、隆元を訪ねて酒を酌み交わしたり、隆元も宿所に隆景を招いて饗応したりしている。

永禄5年(1562年)12月、この時、元就は、出雲国、洗合(あらわい)の陣中にて、尼子攻めの指揮を取っていた。留守を預かっていた隆元は、66歳の老父の身を気遣って、厳島の神に向かって願文を捧げた。

「どうか父の体が健康で、長生きできますように。もし、巳歳の厄難がふりかかるならば、その難は隆元が引受けて、身代わりとなります」

しかし、その願いが天に通じてしまったのか、それから9ヵ月後の永禄6年(1563年)9月1日、隆元は、父のいる出雲に向かっている途中、安芸国佐々部にて急死してしまう。毛利隆元、享年41。

隆元の死後、国清寺の恵心は、隆元から送られてきた書状の数々を、元就に送り届けた。元就はそれを読んで、生前の隆元の心の苦しみや、父への溢れんばかりの思いを知った。これらの書状は、吉川元春や小早川隆景も拝見したようである。

元就の返書 、「隆元の書き置きをお贈り頂きましたところ、毎日見ては言葉にもならず、涙が絶えません。和尚(恵心)のことを、これほど頼りにしていたとは存じておりませんでした。お願いします、是非共、国にお越しください、共に隆元の菩提を弔ってください」

隆景の返書 、「御手紙を拝見致しました。隆元の書き置きを数通、送って頂きましたが、誠に、是非に及びません。これほどまで思いつめておられたとは、まったくもって言葉にもなりません。これらの書状の文面から、兄の深い思いが見えてきました。今まで、気付きませんでした。来世の事まであなた様を頼りとしていたようですので、このうえは安芸においでになり、隆元のために寺を建立してくださいますよう。元春も私も出来る限りの助力を致します。元就の御心底のほどは、御察しください。寺のことは、急ぎお願いしたいとの事であります。 くれぐれもお願い致します」

元就は、恵心に吉田に来て隆元の菩提を弔ってもらいたいと依頼した。同じ依頼は、吉川元春や小早川隆景からも届けられており、こうして郡山城内に隆元の菩提寺、常栄寺が建立された。

元就いわく、「私は、隆元の存命中は、世の中の恐れも少なく、心強く思っていた」

この元就の言葉こそ、隆元に対する最大の評価ではなかろうか。隆元は、偉大な父と常に見比べられながらも、自らの実直さを持って、国家を堅実に運営した。そして、当主の重圧に押し潰されそうになりながらも、懸命に責務を果たし続けた。元就だけでなく、元春や隆景も、亡くしてから初めて、その存在の大きさに気付いた事だろう。

↑毛利隆元像

隆元の死去を受け、元就は、孫の輝元を当主の座に付けた。しかし、まだ11歳の幼年であったので、自らが実権を握ると共に、輝元の補佐役として、吉川元春と小早川隆景を権力の中枢に据えた。3人で政務、軍務の分担を計ったが、それでも最高指導者として、元就にかかる心身の負担は重かったに違いない。永禄9年(1566年)には、病を患って一事、重篤になるも、京から呼び寄せた名医、曲直瀬道三の治療をもって回復に努め、同年9月には、尼子家を滅ぼして、毛利家を中国地方の覇者の座に押し上げる事に成功する。元亀元年(1570年)9月、元就は病が再発し、輝元、元春、隆景の懸命の看病を受けて一時、持ち直すも、元亀2年(1571年)6月14日、吉田郡山城にて死去した。毛利元就、享年75。隆元の死から8年後の事であった。

主要参考文献、館鼻誠著「戦国争乱を生きる」

天正3年(1575年)5月21日、精強を謳われた武田軍は、長篠において、織田、徳川連合軍と決戦するも、空前の大敗北を喫した。この敗因については色々と取り沙汰されているが、武田軍は騎馬中心の戦法にこだわって、鉄砲を軽視していたと見る向きも多い。果たして、武田家は本当に鉄砲を軽視していたのだろうか?

弘治元年(1555年)、第二次川中島の戦いにおいて、武田信玄は信濃善光寺の近隣にある旭山城に、将兵3千人、弓800張、鉄砲300挺を援軍として派遣した。「勝山記」「妙法寺記」にある記述で、これが確かな史料で、武田家の鉄砲隊の存在が確認できる初見となる。天文12年(1543年)に種子島に初めて鉄砲が伝来したとされる日(諸説あって確実とは言えない)から、12年余で武田家は300挺の鉄砲を揃えていた事になる。また、弘治3年(1557年)1月には、塩硝(火薬の材料)と銀下(弾丸の材料の鉛を指すと思われる)を扱う、彦十郎なる商人を招き入れようとしている書状が残っている事から、武田家が早くから鉄砲を導入しようとしている様子が窺える。

それに加えて信玄は、家中の鉄砲装備率を上げるため、永禄5年(1562年)に出した軍役定書を初見として、家臣に鉄砲を装備するよう、盛んに指示するようになる。信玄は知行貫高に応じて、鉄砲を装備するよう指示したのであるが、何貫文につき何挺の鉄砲を課していたかについては、残念ながら詳細は分かっていない。ある説によれば、信玄時代は80貫文に付き1挺であったが、長篠合戦後には50貫文に付き1挺となって、軍役が増したと云う。 永禄10年(1567)~永禄12年(1569年)年間に作成されたと見られる武田信玄旗本陣立書には、鉄砲隊を率いる指揮官として小幡昌盛、今井昌茂、甘利信康などの名が記されている事から、信玄は、大名直属の旗本鉄砲隊を編成していたと見られている。また、信玄は、重要な合戦の際には、境目を守るため出陣できない部将に対しても、鉄砲隊だけは派遣するよう指示していた。

永禄7年(1564年)6月、信玄は、武田家に属する東美濃の国人、遠山景任(かげとう)、直廉(なおかど)兄弟に宛てて、上杉謙信が信濃に出兵してきたとの報を得たので、鉄砲衆50人を派遣してもらいたいと要請している。信玄の鉄砲隊は、大名直属の旗本鉄砲隊に、知行貫高に応じて鉄砲を揃えた家臣の鉄砲隊、それに留守を守る家臣からも鉄砲隊を引き抜いて、それらをひとまとめにして運用していたと考えられる。このように信玄は、戦場における鉄砲の有効性を十分理解しており、いざ合戦となった際には、全領国から鉄砲を集めようとした。しかしながら、武田家の鉄砲調達には、非常な苦労が伴っていた。

当時の主な鉄砲産地は、近江の国友村と、和泉の堺であった。中でも堺は、南蛮貿易を通じて、大量の鉄砲に加えて、火薬や鉛(弾丸の材料)も入手可能な戦略拠点であった。畿内のみならず東国大名の多くも、この堺を通じて鉄砲の入手を図った事だろう。だが、甲斐、信濃を領国としていた頃の武田家は、内陸に閉ざされており、商人を通じて陸路から細々と鉄砲を導入するしかなかった。その入手経路は不明だが、主に東海道方面から入手を図ったと思われる。しかし、当時は、全国の大名が鉄砲、火薬、鉛を血眼になって探し求めていたので、入手競争は激しかったたはずである。それも、陸路からだと少量ずつしか入ってこなかったろう。

永禄13年(1570年)、武田家は念願であった海に通じた領国、駿河を手に入れた事から、大量輸送可能な船をもって、鉄砲産地の畿内まで直接、買い付ける事が可能となった。しかし、折り悪く、この頃、堺は織田信長の手に落ちており、鉄砲、火薬、鉛も、ほぼ独占されていた。 それでも、織田家と武田家は、永禄8年(1565年)から友好関係にあったので、この間は何とか入手できたかもしれないが、元亀3年(1572年)に手切れとなると、それも難しくなる。これ以降、武田家は、紀伊国の雑賀衆を通じて、鉄砲の入手を図ったのではないか。雑賀衆は海運、貿易業を営む富裕な集団で、大量の鉄砲を保有していた。また、彼らの多くは熱心な一向宗徒で、本願寺とも懇意にあった。

武田家は本願寺と同盟関係にあったので、それを介して雑賀衆から、鉄砲、火薬、鉛を入手したのではなかろうか。だが、海路にも障害はあった。武田の領国、駿河から船を出しても、間には徳川領国の遠江、三河と、織田領国の尾張、伊勢、志摩が横たわっており、妨害を受けないとは限らなかった。「当代記」の天正2年(1574年)の記事によれば、兵糧を積載した大船が遠江沖を航行しており、それを徳川方が見止めて、小船を多数出して拿捕しようとしたが、相手は大船な上、鉄砲を多数持っていたので逆に撃退され、逃げられたとある。この大船はおそらく武田方で、畿内との交易を窺わせると共に、その航路が織田、徳川家によって脅かされていた事を示唆している。

武田領国では鉄砲本体の製造は確認されておらず、これは輸入に頼っていたと見られる。鉄砲は高価で入手も困難であるが、一旦、手に入れると早々に壊れる事は無かったであろうから、数量自体は徐々に積み重なっていったと思われる。しかし、使うと確実に無くなっていく火薬と鉛はそうはいかず、絶えず輸入を図らねばならなかった。この火薬と鉛が、武田家にとって一番の悩みであったろう。鉄砲に使用される黒色火薬は、塩硝(硝石)、硫黄、木炭を混合する事によって精製される。この内、硫黄と木炭は日本国内で産出されていたが、塩硝は産出しない事から、海外から大量に輸入されていた。

戦国期には厠屋(かわや)の土から塩硝を取り出す土硝法が広まっており、西国の毛利家はそれを習得していた模様だが、武田家がその技術を習得していたかどうかは定かではない。例え習得していたとしても、到底、需要は賄いきれなかっただろう。なので、塩硝は輸入に頼っていたと思われるが、硫黄、木炭の方は、武田領国からの産出で賄えたと思われる。 もう一つ、弾丸の材料となる鉛であるが、これは日本でも産出していたが、国産だけでは到底、需要を賄い切れず、海外から大量に輸入されていた。武田の領国内には金山はあったが、鉛山の存在は確認されていない。なので、鉛もほぼ輸入に頼っていたと思われる。しかし、鉛不足は否めず、武田家では鉛に代わって、銅で弾丸を製造したりもしている。その材料となったのが銅銭で、武田家は神社に悪銭を供出するよう度々、命じている。

以上に挙げたように、武田家は鉄砲関連の多くを輸入に頼っていたが、火薬の調合と弾丸の製造は、材料を集めた上で国内で行っていたようだ。元亀3年(1572年)閏1月、信玄は書状で、武蔵国児玉郡の鋳物師中林氏に宛てて、賦役を免じる代わりに、火薬を調合するための道具である薬研(やげん)と弾丸の製造を命じている。武田家はこの薬研をもって、自ら火薬を調合したのだろう。天正元年(1573年)11月1日の軍事条目では、火薬は、大将(武田家)が陣配当するように努めているが、近年は欠乏しているので、戦闘に当たっては、家臣が知行役相当に火薬を用意しておくように、と要請している。武田家では、戦争の際に使用する火薬は、基本的には大名が用意しておくが、それでも不足気味なので、家臣も努力するようにと呼び掛けているのだ。

↑薬研(やげん) (画像はウィキペディアより)

武田家は地理的な制約がありながらも、東国大名の中では有力な鉄砲隊を揃えていたと思われる。しかし、武田家がどれだけ鉄砲導入に力を尽くしたとしても、堺を押さえている織田家に、鉄砲、特に弾丸と火薬の保有量で勝る事は出来なかった。天正3年(1575年)5月21日の長篠の戦いにおける武田軍の鉄砲保有数は、動員兵力の10分の1程度と見込むと、推定1,500挺で、それに対して織田軍の鉄砲保有数は推定3,000挺、それに徳川軍の鉄砲、推定800挺が加わる事になる。戦国時代の戦闘は、鉄砲や弓の射撃から始まり、それによって相手を撃ち崩したところへ、騎馬隊や足軽隊を投入して勝敗を決した。戦国時代の戦いにおける負傷原因の半分以上は、飛び道具によるものだった。歴史研究家の鈴木真哉氏が多数の軍忠書(軍功報告書)を集めて、そこから戦国合戦の負傷原因を探っているので、以下に紹介する。

応仁の乱(1467年)から島原の乱(1637年)までの170年間、1461人の負傷原因。

●矢傷 604人 41,3%

●鉄砲傷 286人 19,6%

●槍傷 261人 17,9%

●石・礫傷 150人 10,3%

●刀傷 56人 3,8%

●薙刀傷 35人 2,4%

●その他、複合傷 69人 4,7%

総計では矢傷が41,3%と最も多いが、これを、鉄砲が伝来したとされる天文12年(1543年)以降の史料で集計してみると、鉄砲傷が44%に達したとされる。これは、戦国前半の主力武器は弓であったが、後半は鉄砲が取って代わった事を示唆している。

長篠の戦いも、鉄砲による応酬から始まった事だろう。天正3年(1575年)5月21日、設楽原を舞台とした武田軍と、織田、徳川連合軍との決戦は日の出から始まった。そして、時を同じくして背後でも、長篠城を封じ込めている鳶ヶ巣山砦の武田軍部隊と、これを打ち破らんとする織田、徳川別働隊による合戦が始まっていた。設楽原の本戦であるが、数量で劣る武田鉄砲隊が、織田、徳川鉄砲隊に撃ち勝つ事は出来ず、弾丸火薬も不足気味なので、徐々に沈黙していったと思われる。援護射撃を欠いた武田の騎馬、足軽隊は撃ちすくめられる一方となった。午前11時頃、こうして武田軍の攻撃が手詰まりになったところで、背後の鳶ヶ巣山砦の武田軍が壊滅してしまう。そうと知った勝頼は、やぶれかぶれの全軍突撃を命じる他、無かった。

武田軍は相手の優勢な鉄砲射撃に晒されながらも肉薄し、柵に取り付かんとしたが、その度、激しい鉄砲射撃と足軽隊の迎撃を受けて消耗を重ねていった。午後14時頃、万策尽きた勝頼はついに総退却を命じたが、織田、徳川軍はこれに乗じて猛追撃してきたので、武田軍は散々に打ち破られた。武田軍の戦死者の多くは、最後の追撃戦によって生じたと見られており、必ずしも鉄砲が勝敗を決した訳ではないが、それでも大きな要素を占めたのは間違いないだろう。敗北の当事者であった勝頼が、これ以降、鉄砲装備の拡充に邁進していくのが、それを証明している。武田家は信玄の時代から鉄砲の導入に努力していると既に述べたが、長篠の敗北を受けて、勝頼は鉄砲装備の強化をより一層、押し進めんとした。その努力の一端を紹介したい。

長篠合戦後、天正3年(1575年)12月の軍役定書で、勝頼は、身分を問わず、規定以上の火薬を用意したものは忠節であると通達した。慢性的な弾丸火薬不足によるものか、武田家の鉄砲隊は錬度も低かったらしく、勝頼は、弓、鉄砲の鍛錬が出来ていない者は、一切連れてきてはならない。今後は、陣中で折々、検使を派遣して調査を行う。その時、弓、鉄砲の訓練がなされてなければ過怠(中世の武家では刑罰に当たる)にすると通告している。また、天正4年(1576年)には、鉄砲1挺につき、300発分の弾丸火薬を用意するよう命じた。

天正4年(1576年)5月、駿河国の内記内記助なる者に、賦役を免じる代わりに弾丸の製造と上納を命じる勝頼の書状が残っている。おそらく、このような命は多数下され、領国各所で弾丸の製造が行われたのだろう。しかし、国内の製造だけでは弾丸は足りなかったのか、天正8年(1580年)8月、勝頼は10万発の弾丸を購入してくるよう、家臣の秋山下野守に命じている。 天正7年(1579年)11月、武田勝頼は、家臣の青沼忠重を責任者として、火薬の調達を命じた。しかし、火薬を大量に調合しようと思えば、鉄製の薬研も大量に揃えねばならない。そこで忠重は、関東の下野国まで鍛冶を派遣して鉄の入手に努めた。

この一方で武田家は、敵方の商人からも鉄砲や鉄を購入しようとしていた。天正3年(1575年)~天正8年(1580年)年間に出された武田家臣、穴山信君の書状からは、駿府商人と徳川方商人の間で行われている捕虜の買戻し交渉において、鉄砲と鉄の取引を持ちかけるよう指示しているのが窺える。つまり武田家は捕虜交換交渉において、鉄砲と鉄を手に入れようとしたのだ。武田家は信玄の時代から鉄砲の導入に力を尽くしていたが、地理的な要因によって事は進まなかった。長篠の敗北を受けて、勝頼はなんとしても鉄砲を増強せんとするのだが、やはり思うようにならず、切歯扼腕する様子が伝わってくるのである。

主要参考文献、平山優「検証長篠合戦」